目的地に着くまでに水は足りるのか不安になった事はありませんか。

登山をしていて不安になる事の一つ、「水問題」

水の不安を解消するために、多くの水を持ち体力が削られた経験は誰にでもあるはず。

また、飲料水を買い足したい。しかし、雨水しかない。浄水器や煮沸消毒もない。だから、泣く泣く山価格のペットボトルを買ったという経験もあるはず。

2023年夏は水不足と言われていますが、沢の水は涸れていません。

水不足は、稜線に近い山小屋が主です。雪不足による水は不足していますが、雨水はあります。

そう、要は飲める水がないのです。なぜ、飲める水が必要なのか。お腹を壊さないためですよね。

山でお腹を壊した事を想像してください。過酷な場所で体調絶不調とか絶望しかないですよね。

体調が万全な登山者でも行動不能で救助要請をする事もあります。それぐらい、何があるかわからないのが山登りです。

山保険に入っていないと、救助要請は数百万円かかります。お腹ピーピーで救助要請数百万円はちょっと辛いですよね。

そこで、活躍するのがソーヤーの浄水器です。

「浄水器はなんだか、ガチの登山者が使うものでしょ?」

ガチ勢も凡人も同じ人間。お腹レベルは一緒。飲める水が必要です。

「煮沸したらいいじゃん」

やってみてください。超絶めんどくさいです。

以前、小屋泊で八ヶ岳縦走をしました。もちろん、初日の飲料水は足りるように持参し、二日目の飲料水は山小屋でもらおうと考えていました。

さて、山小屋について水をもらおうとしたら、なんと雨水しかありません。しかも、煮沸しないと飲めないと言われました。

ペットボトルは1本500円。二日目を考えると2000円以上かける事になります。

いや、無理。お金ない。でも、飲料水がないとめっちゃ不安!!という思いが駆け巡りました。

登山をして浄化された心が一気に、不安の色へと変わりました。

結論、ガスバーナーとコッヘルで煮沸した飲料水を作りました。まあ、60分かかりましたけどね。

というわけで、飲料水がないという状況は予想以上に心を乱し、不安にさせます。

煮沸でもいいですが、かなりめんどくさいし飲みたい時に飲めません。これが結構つらいです。

ごくごく飲みたいのに、あるのは沸騰したお湯しかないという。雨水でもあるだけマシなんですけどね。

というわけで、ソーヤーの浄水器を持つことで飲料水の不安から解放されます。

雨水でも沢水でもなんでも飲み水に変える事ができます。

どこでも、生きていけます。

このブログでは、赤岳縦走から学んだ浄水器の大切さをお伝えします。後編では赤岳縦走の様子もお伝えします。

飲みたい時に飲める水が命を救うBy sakizkai

【注意】

登山は事前計画が大切です。事故なく楽しく登山をするために、体調面含め必要な登山用品を準備してから登りましょう。

雨水・沢水から飲料水へ変える

ソーヤーの浄水気はかなり優秀です。病原菌を除去する能力は薬剤を入れる方法以外では最高水準レベルを誇っています。

コレラやボツリヌス菌などのバクテリアや微生物の除去率は99%以上を誇っています。つまり、ほとんどは除去してくれるという事です。

雨水も沢水も一見きれいに見えます。しかし、そうとも限りません。

雨水はなんとなく空中の埃や菌が含まれているし、沢は動物についた微生物が含まれている可能性が高いです。

ホースから出てくる湧き水も綺麗とは限りません。ホースの中に苔や水垢が溜まっていれば、そこに菌や微生物がいます。

この世の中、どこになんの菌や微生物がいるかわかりません。できる限り排除した方が安心できます。

また、下界で元気に生活している時は多少の菌を取り入れても、自分の免疫が菌をやっつけるのでたいした病気になりません。

しかし、登山中は疲労もあり、免疫力は低下している可能性があります。そこに菌や微生物が入ると普段以上に症状がでる可能性があります。

登山は不安要素をできる限り排除する事が大切です。

雨水に限らず、沢水も湧き水も浄水していきましょう。

ソーヤーの浄水器が優れているところは浄水レベルだけではありません。

耐久性もほかの製品と比べて群を抜いています。

下記の表をご覧ください。

| 商品名 | 濾過能力 | 重量 | フィルター孔サイズ | ペットボトル装着可否 |

| ソーヤーミニ | 38万L | 40g | 0.1ミクロン | 可能 |

| プラティパス クイックドローマイクロフィルター | 1000L | 75g | 0.2ミクロン | 可能 |

| カタダイン ビーフリー | 1000L | 36g | 0.1ミクロン | 専用ボトルのみ |

| セイシェル サバイバルプラス携帯用浄水器 | 380L | 30g | 0.2ミクロン | 専用ボトルのみ |

他の製品と比べて、濾過能力は100倍以上あります。

1回の山行で2L使う場合、19万回の登山シーンで使えます。

1年間に100回登山する場合、1900年使えます。

つまり、ソーヤーの浄水器を買えば、半永久的に使う事ができるということです。

ソーヤーの浄水器は一個5000円なのでコストパフォーマンスは抜群です。4000円で飲料水の不安から解放されるなら安いですね。

加えて、ソーヤーの浄水器はいろいろな飲み口や製品に取り付ける事ができます。

正規品、ペットボトル、プラティパスのハイドレーションなどありとあらゆるものに装着が可能です。

ソーヤーの浄水器を使うために新しく山ギアを買う必要はありません。持っているものでどうにでもなります。

とってもエコですね。

メリットの裏返しではありますが、デメリットもあります。繊維が細い故に、プラティパスの浄水器よりも飲料水ができあがるまでに時間がかかります。

プラティパスの浄水器が3L/分に比べて、ソーヤーの浄水器は1L/分と1/3の速度です。ただ、30秒で600ml作れます。

煮沸と比べると比べものにならない速度です。

煮沸と違い飲みたいときに飲めます。

煮沸で飲料水を作る場合は、水から煮沸し、お湯を冷まして水筒へ入れます。この作業は一回だけではありません。

そう考えると、1分間で1Lもできるならなんら問題はありませんよね。

では、これから写真も加えながら、取り扱い方法を説明します。

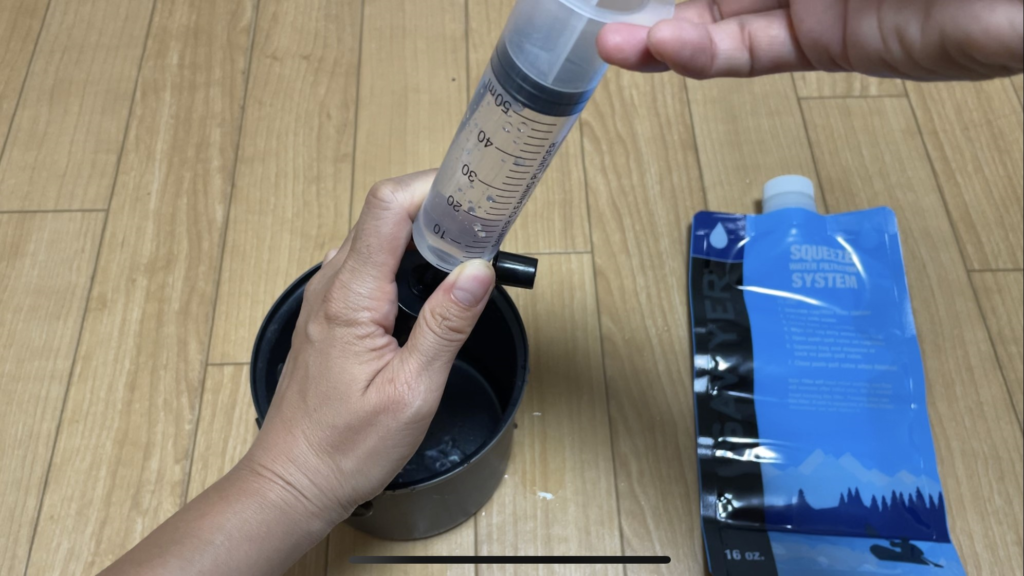

こちらが、ソーヤーの浄水器です。中身は浄水器、600mlのバック、シリンジ、ストローが同封されています。

浄水器は付属の600mlバックにもペットボトルにも装着できます。もちろん、プラティパスにも装着する事ができます。

今回は付属のバックで試しました。

まず、付属のバックに水をいれます。蓋が着いているので漏れの心配はありません。

飲み口にソーヤーの浄水器を取り付けます。ペットボトルの蓋を閉めるように簡単に取り外しができます。

こんな感じです

圧をかけなくても出てきます。圧をかければもっと早く浄水した水が出てきます。600mlの水を浄水するのにかかった時間は約30秒ぐらいです。

今回はクッカーにいれましたが、直接吸って飲んでもいいですし、違うプラティパスにいれて保管してもいいです。

使い方は自由です。

また、お手入れ方法も簡単です。注ぎ口にシリンジを取り付けて洗い流します。水で流した後、しっかり乾かすために空気をシリンジで水を押し出します。

乾燥させるには立て替えるのがいいです。百均とかに下記の様なグッツがあるので、窪みに差し込んで水を出し切ります。

こんな感じです。

これだけでお手入れは終了です。簡単です。

機能:最高水準レベルの浄水機能

メリット:半永久的に使える、色々なギアに装着可能、使い方は無限

デメリット:1分間にできる水は約1L

イメージ動画

赤岳・横岳・硫黄岳の縦走した動画です。八ヶ岳縦走のイメージをサクッとしたい方はこちらの動画をご覧ください。

岩場の雰囲気もわかると思います。

赤岳・横岳・硫黄岳ルート

八ヶ岳山荘から行者小屋

いつもお馴染みの八ヶ岳山荘です。ここはいいですよ。八ヶ岳山荘までの道は穏やかだし、お風呂もすぐそばだし、駐車場は他よりも200円安いし。

八ヶ岳山荘から美濃戸登山口を歩くのは三回目なんですが、初めて気付いた事があります。

それは、車道ではなく、山肌を歩くショートカット道がある事です。

車道はつづら折りに登っていきます。ところが山道はそこをまっすぐ上へ進むように整備されていました。

これはとてもありがたいです。登りは急登になりますが、下山は滑るように降りることができます。時間は30分ほど短縮できました。

八ヶ岳山荘から赤岳山荘まではくぼんだ道や穴ぼこ道が多数。何台かくぼみにはまってなかなか抜け出せずにいました。

四駆車ならいい大丈夫ですが、それ以外は八ヶ岳山荘に駐車する事をおすすめします。

200円安いですしね。故障したり、JF呼ぶよりずっとましだと思います。

さて、八ヶ岳山荘から歩くこと約40分。赤岳山荘に到着しました。そこから10分程で南沢ルートと北沢ルートの分岐につきます。

こちらのブログでも紹介しましたが、南沢ルートは北沢ルートに比べて岩がゴロゴロしている歩きにくい道が続きます。

ちなみに、北沢ルートはこのような感じです。

林道が終り、橋を渡ると少し登山道らしくなります。

南沢ルートに比べてかなり歩きやすいです。下りをこちらにした方がいいですね。下りは足が疲れていますから。

さて、南沢をずんずん登っていくと行者小屋へ到着します。美濃戸山荘からだいたい2時間半で到着しました。

行者小屋では水不足が嘘のように水が溢れていました。ここはまだ大丈夫なのですね。ありがたく水を頂きます。

・行者小屋から中岳のコル

阿弥陀岳へ登った時に通った道を再び上ります。詳しく知りたい方はこちらのブログをご確認下さい。

ここで言いたい事はただ一つ「中岳のコルの直下急登がやばい」です。

ここは本当に大変です。

道はザレザレ、斜度は30度以上、登っても半歩ずり落ちる、ロールはかなり心許ない。そんな道です。

もう少しで前に倒れ込んでしまう程、前屈みにならなくては登れませんでした。この写真は上から見た写真です。

転げ落ちてしまう程の斜度ですね。下りの方は滑落に注意しましょう。

このきつい道を上るとやっと中岳のコルに到着しました。ふうー。無事に到着してなによりです。

あれは阿弥陀岳です。

はい。ずーっとアップしましょう。

こう観るとよく登ったなと思います。でも、阿弥陀岳の醍醐味はこの岩登りです。ヘルメットを被って是非チャレンジしてください。

・中岳のコルから赤岳頂上山荘

さて、これらは初めて行く道です。阿弥陀岳からみたあの雄々しい山肌を登ると思うと武者震いしますね。

ハイマツ?をかき分け、かきわけます。

そうすると、ふっと開けます。

格好いいですね。素敵ですね。ブルブルです。ちょっとした岩登りを登ると中岳へ到着しました。

中岳から観る赤岳は更に雄々しいですね。遠くからみえていたつづら折りがより鮮明に観る事が出来ます。

さて、赤岳へ行くぞと中岳から下を見るとびっくり。

めちゃくちゃ急な下り。しかも、岩下り。おぅ・・・。

下をみても、下がみえないという摩訶不思議な出来事がおきています。なかなか、緊張感のある道なので、気を引き締めて参りましょう。

怖いわー。滑落しないように危ないときは三点確保します。

なんとか降りて上を振り返るとなかなかの斜度です。よく降りて来ることが出来たと思いました。ひとまず一段落しました。

もう少しで赤岳の登りに差し掛かります。最初から最後まで岩岩ですね。

ここに来たらわかると思いますが、圧巻の一言です。赤岳に格好良さにただただ魅了されます。

赤岳直下はかなり危険な登りがあると聞いています。再び、気を引き締めて頑張ります。

意気揚々と進みましたが、かなりの急登に弱音がでます。

「まだですか」と上をみます。

少し登って、再び弱音が出ます。「まだですか」と上を見ます。

景色が全く変りませんけど。何にも変りませんけど。標識もみえませんけど!!

もう無心で歩くしかありません。

上の方まで来ると歩きやすいですね。ふと上に観るとみえなかった標識がみえました。嬉しい。ここのつづら折り本当にしんどかった。

文三郎尾根から歩いてくる分岐に到着しました。よしよし順調です。一つずつ課題をクリアしている感じ。そう、RPGをクリアしている感覚に似ていますね。

これからいよいよ本日の核心部に向います。ここからは落石や滑落のリスクがあがります。ヘルメットを装着して挑みます。

これから岩登りの様子をお見せします。時間にして1時間ぐらいで山頂です。距離はだいたい1kmです。

1kmで1時間・・・。どんだけ岩登らせるんだよ。どんだけ急登なんだろう。

そんな事を考えながら登ります。予想では雨が降ります。早く小屋へ行かなくては大変です。

岩が濡れると滑りやすくなり、滑落の原因となります。サクサク行きましょう。

よじ登ります。鎖はあるんですけど、鎖は遊びがあるので、三点確保にしづらいです。補助的な役割としましょう。

自分の手足で岩をホールドして確保をしましょう。

こうみると結構な斜度ですよね。一瞬の判断が生死をわけます。気を抜かずに行きましょう。

このような道を一歩ずつ進むこと約30分。やっと山頂が近づいてきました。

やっと山頂に到着しました。ガッスガスだけど。嬉しいですね。ガッスガスですけど。緊張もしましたけど、楽しい道でした。緊張と緩和がいいのかもしれないですね。

赤岳頂上山荘で宿泊

今日はもう登りません。山小屋でぬくぬくします。どうやら1番到着のようです。個室も勧められましたが、4000円です。

一人で+4000円はお財布事情的にきついですので、大部屋にしました。いつか、個室に泊まってみたいものです。

八ヶ岳の稜線にこんな立派な建物をたてるまでにどれほどの労力と時間をかけたのでしょうか。

大変だったと思います。大切に守って行きたいですね。

玄関から奥へ進むと大部屋です。40人ぐらい入れそうな部屋です。片側は二段ベッドになっています。

一番乗りだったので、1番端っこを使う事ができました。そして、宿泊者も少なかったので隣もいなかったので、広々使わせて頂きました。

荷物整理、着替えをしたら、お疲れコーヒーを飲みに自炊室へ行きます。

ちなみに、赤岳頂上山荘は三階建てです。一階がトイレと部屋。二階が玄関と食事処と大部屋。三階が自炊室と個室とデッキ入口です。

自炊室がとても居心地がいいです。畳にローテーブルです。後ろには漫画「岳」もあるのでずっとここにいる事ができます。

コーヒーは豆から挽いて淹れます。頑張って登ってきて、非日常の中でコーヒーを飲む贅沢。溜まりませんね。これがやりたいからわざわざ重たいガスバーナーやコッヘル、ミルを持ってきていると行って過言ではない。

ある意味、山で泊まる三種の神器です。山泊をもっと楽しむお供にいかがでしょうか?

さて、コーヒータイムも堪能後は散策へ出かけます。

さっきはガッスガスの山頂でしたが、どうでしょうか?

から、どんどん風が雲を連れていってくれて、

さらに、こんな景色を見せてくれました。

これが観たかったんですよね。赤岳から横岳、硫黄岳へと続く稜線。あんな遠くにみえる場所に歩いていけるとか想像できないですね。

景色を観ながら稜線を歩くのが、楽しみでなりません。きっと今まで観たことのない景色が待っているんだろうな。

さて、昼寝をして、小屋でゆっくりします。雨水から飲料水をせっせと作って、ふと気付くと夜になっていました。

そう、赤岳頂上山荘は雨水を使用しています。雨水は屋根を伝って貯水庫に溜まります。なので、お世辞にも綺麗とは言えません。

山小屋からも煮沸するように指示されました。雨水には色々な微生物が含まれています。大気のほこりや、大腸菌、屋根の金属元素などが含まれる可能性はあります。

ただ、この稜線で雨水であっても分けていただくだけ、ありがたいです。

お腹を壊さないように煮沸します。ただ、やっぱり浄水器があったら便利だなと思います。だって、数分で1L以上できますから。

外は雲がありましたが、良い雰囲気でもありました。星を撮る為に三脚が役に立ちましたね。

うん。なんだか雰囲気がありますね。朝日が観れる事を楽しみに就寝します。

さて、朝日です。赤岳頂上山荘の良い点はデッキから朝日と雲海が観れる事、食事処から雲海と朝日が観れる事です。

こんな幻想的な景色などを観る事ができます。とても素晴らしい山荘です。

朝日綺麗でした。これが観たくて赤岳頂上山荘に泊まりましたからよかったです。行者小屋や赤岳鉱泉でテント泊をして、赤岳から硫黄岳まで縦走してもいいんですが、それだけ朝日と雲海が観れないんです。

ナイトハイクは危ないから出来ないので、赤岳頂上山荘か赤岳展望荘に泊まるしかです。

さて、ここで出てくる疑問は赤岳頂上山荘と赤岳展望荘、どちらに泊まったらいいのかという疑問です。

一つの考え方をお伝えします。

それは「絶景を観たいなら迷わず赤岳頂上山荘」です。赤岳展望荘は山と山の間にあるので、どうしても赤岳頂上山荘に軍配があがります。

赤岳頂上山荘は晴れているけど、赤岳展望荘はガスの中というのはしばしばでした。

なので、絶景を観たい方は迷わず赤岳頂上山荘に泊まりましょう。

・赤岳頂上山荘から横岳

朝日も堪能したので、まずは横岳へ向います。最初からヘルメットを装着します。

まあ、この下りを観たら被りたくなくても被らざる終えないと思います。

だって、上から石が振って来るのではと思わずにはいられません。

必死で降ります。後からきた団体さんも最初は歌を歌ったり楽しげな声がしましたが、いつの間にか声が聞こえなくなりました。

それだけ必死なんです。

必死に真剣になって降りないと怪我しますからね。三点確保でゆっくり下りました。

わかりにくいと思いますが、結構な斜度です。赤岳は登りも急なら、下りも急ですね。

でも、辛い事だけではないんですよ。下ばかり観ていると気付きませんが、上を向くとそこには雲海が広がっています。

雲海はなぜこんなにも人の心を惹きつけるのでしょうね。きっと普段下から観ている雲を上から観るから、自分の偉業に感動するのかな。

それとも、ドラ〇えもんの雲の王国を思い出すからですかね。

そんな事を思いながら、ようやく降りきりました。

赤岳頂上山荘はあんなに大きかったのに、あんなに小さくなりました。結構下りました。

赤岳展望荘の横を通過し、横岳へ向います。

赤岳展望台もとても綺麗で、稜線に建てた山小屋とは思えません。COVID-19前は五右衛門風呂があったそうです。

また、近年ネット予約もできる様になりました。便利ですね。ありがたいです。

一面、ガラス張りになっているので、部屋から良い景色がみれそうですね。さて、ここを通過して横岳へ向います。

ここの段階ではまだ知らなかったです。

赤岳山頂直下とは違う手に汗握る道があるという事を。横岳は結構ハードな道です。

稜線は気持ちがよく、雲海に浮かぶ富士山がみえ、北アルプスの山々もみえます。色々な山が雲海からひょっこり顔を出しています。

これは稜線の縦走旅だからこそできる楽しみ方ですね。

後ろを振り返ると二つの山荘がそろっています。

結構標高差があるんだなと改めて感じますね。より絶景を観るためには、やはり赤岳頂上山荘に泊まった方がいいですね。

稜線歩きだけではなく、いくつも梯子を登ります。この写真は一個目の梯子です。梯子はとてもありがたいのですが、岩場とは違う緊張感があります。

落ちないはずなのに、落ちちゃうかもと思ってしまいます。

梯子を登った後は、岩を登り、山肌をトラバースし、また岩を登り、バリエーション豊かな山道を歩いて行きます。

とても楽しかったです。一つ言えるのが、三点確保は必ず行いましょう。安心できる場所ではないですからね。

さて、このような道を終えたら、もう落ち着くかなと思っていましたが、とんでもありません。まだまだ続きます。

この写真をご覧下さい。断崖絶壁をトラバースし、登って行く道です。

短い距離ではありますが、直下下降する場面もありました。降りてしまえば短い距離でしたが、下がみえないから足の置き場に悩みました。

下降した後は直登して行きます。岩壁です。遠くからみるとどうやって登れば良いかわかりません。

でも、ご安心下さい。近づけばルーティングファイティングできます。まあ、よじ登る必要はありますけどね。

こんな道をあるいて早1時間。そう、約1時間程度しか立っていないんです。恐ろしいですね。

岩登りはペースが上がらないので、時間がかかります。今回は天気が良いですが、濃霧だったらもっと遅くなるでしょう。

さて、1時間歩いて横岳の三叉峰に到着しました。地図的には。看板を見付けられなかったので、三叉峰がわからなかったです。

わかったのは、横岳の奥の院だけです。なぜなら、標識があたからです。

そんな感じで、どこがどこなのかわからない横岳の稜線です。

写真を見返すと、奥の峰が横岳の奥の院、手前の峰が横岳の無名峰だと思われます。

あと少しで、この岩岩緊張山道も終わりです。

さて、歩いて歩いてやっと横岳の奥の院に到着しました。いやー疲れました。緊張しました。

この道を歩く方は、もう少し低山の岩登りを経験してから登る事をおすすめします。例えば、蓼科山の山頂直下や硫黄岳、阿弥陀岳などを経験してからこの八ヶ岳縦走路に挑戦しましょう。

上記の山の岩登りは約1時間程度です。それ以外は、林道やザレ場です。なので、精神的負担は少ないです。

ただ、この縦走路は約3時間あり、精神的負担は大きいです。なので、初見では登らず、練習をしてから登りましょう。

横岳から硫黄岳

横岳のある一箇所を通り過ぎたら、落ち着きます。もう今までの道と比べたら平和。天国です。幸せの極みです。

だって、平地なんですもん。崖とかないですもん。崖から落ちる危険性がありませんもの。

なので、ここでヘルメットをしまいました。

ありがとうヘルメット。

硫黄岳へ登るには1回硫黄岳山荘まで下って、また登ります。また、登るんかい。と思いますが、今回の山旅で最後の登りです。

そう考えると、寂しさがあります。ただ、登りはやはり辛いモノは辛いですけどね。

このような下りですが、登りもこのような道です。なので、安心です。登りにくさはありません。

大きな岩と小さな岩があるので、大きな岩に足を置いて歩きましょう。小さい岩はずるっと滑ってしまうので、転倒のリスクがあがります。

さて、やっと硫黄岳に到着しました。赤岳頂上山荘から硫黄岳まで約3時間です。3時間とは思えない濃厚な縦走路でした。

ガスガスです。今まで歩いてきた縦走路も霧の中。まあ、晴れている時に縦走路を歩けて良かったです。

これも、山小屋泊をしたからですね。天気が崩れる前に縦走路を歩けるので、おすすめです。

硫黄岳から赤岳鉱泉を通過し八ヶ岳山荘へ

硫黄岳へのルートや赤岳鉱泉の様子を詳しく知りたい方はこちらのブログをご覧下さい。

硫黄岳から赤岳鉱泉、北沢ルートの道はよく整備された登山道です。初心者の登山者に硫黄岳を勧められる理由がわかります。

確かに、急な箇所もあります。しかし、登りにくい場所や下へ落ちそうな場所も少ないです。

歩きやすい登山道かつ絶景がみえるとなると登山者は増えるのは納得です。

さて、これで長い長い八ヶ岳の縦走路は終わりです。手に汗握る場面もありましたが、とても楽しかったです。

また、行きたいなと思わせる山々でした。

コメント