南アルプスの鳳凰小屋をご存じですか?

鳳凰三山のオベリスクで有名な地蔵岳の直下に位置する山小屋です。

この鳳凰小屋にある冬期避難小屋が、2024年にリニューアルオープンしました。

南アルプスには、20以上の冬期(避難)小屋があります。

しかし、その多くは長い年月を経ており、設備が簡素でワイルドな使用感が特徴的です。

鳳凰小屋も例外ではありませんでしたが、今回のリニューアルを経て、美しく快適な冬期小屋へと生まれ変わりました。

この記事では、リニューアルされた鳳凰小屋の魅力と登山ルートについてご紹介します。

鳳凰小屋の冬期小屋を利用したい方や、南アルプスでの登山を計画している方の参考になれば幸いです。

さて、鳳凰小屋へ向かうルートを考えましょう。 鳳凰三山を巡るルートは主に以下の3つがあります。

- 夜叉神峠ルート

- 青木鉱泉からドンドコ沢を登るルート

- 御座石ルート(鳳凰小屋で青木鉱泉ルートと合流)

この中でも、一般的に利用されるのは夜叉神峠ルートとドンドコ沢ルートです。

夜叉神峠ルートは、薬師岳や観音岳を経由して鳳凰小屋に至ります。

このルートは、登山経験がある私も挑戦したことがありますが、所要時間は約8時間。そのうえ、冬場の雪道ではさらに時間がかかることが予想されます。

一方、ドンドコ沢ルートは約6時間で到達可能です。

ただし、青木鉱泉までの林道が12月中旬から4月下旬まで冬期通行止めになるため、この期間はアクセスに注意が必要です。

それでも、ドンドコ沢ルートは比較的短時間で到達できるため、今回はこちらから登ることにしました。

今回の目的は、リニューアルされた鳳凰小屋での冬期小屋泊。もし体力に余裕があれば、厳冬期の鳳凰三山を周回したいと考えています。

リニューアル後の鳳凰小屋はどのような快適さを提供してくれるのか。そして、厳冬期の鳳凰三山を無事に登ることができるのか。これからの挑戦がとても楽しみです。

この情報が、これから鳳凰三山を目指す方の参考になれば幸いです。

【注意】

登山は事前計画が大切です。事故なく楽しく登山をするために、体調面含め必要な登山用品を準備してから登りましょう。

冬期小屋泊の準備

厳冬期のテント泊はこれまでに何度か経験がありますが、冬期小屋に泊まるのは今回が初めてです。

「テント泊とそれほど変わらないのでは?」と思いつつも、安全のためにはしっかりとした準備が欠かせません。

特に事前情報の収集は、登山装備を選ぶ上でとても重要です。

どんな状況でも対応できるように、イメージを膨らませて危険を予測することが、安全で楽しい登山につながります。

冬期避難小屋のライフラインを知る

泊まる予定の山小屋の情報を事前に調べることは、登山を成功させるためにとても重要です。

なぜなら、山小屋の状況が登山装備品の選択に大きく影響するからです。

冬期の小屋泊登山では、夏のテント泊と同じかそれ以上の装備重量になることも珍しくありません。

荷物が重くなるほど体力が削られ、行動時間や安全性に直接関わります。

そのため、不必要な装備はできる限り省くことが求められます。

このような装備の取捨選択を的確に行うには、山小屋に関する情報が欠かせません。

事前に把握することで、効率的かつ安全な登山計画が立てられます。

鳳凰小屋の水場

冬期小屋で最初に気になるのは、水場の有無です。なぜなら、水場の有無によって装備品が大きく変わるからです。具体的には、ガス缶の数に影響します。

冬登山では、水場が利用できない場合が多いです。

山小屋が休業していることもありますし、そもそも水場が雪に埋もれている可能性も高いからです。

多くの水場は屋根がなく、ただ道端のホースから水が出ているだけなので、雪が降れば簡単に埋もれてしまいます。

その場合、雪を溶かして水を確保するしかありません。

しかし、この方法は非常に体力、時間、そしてガス缶を消耗します。

例えば、800ml入るクッカーすり切り一杯の雪から作れる水は、わずか300mlにも満たないのです。

しかも、この量を作るのに10~20分かかります。

食事用の水、飲み水、翌日の行動用の飲水を確保するだけで、1人あたり最低でも2Lが必要になります。

これらをまかなうだけでガス缶1本が消費されてしまいます。

さらに、食事を温めるためのガス缶も必要なので、最低2本は持参しなければなりません。

幸いなことに、鳳凰小屋の冬期小屋には通年使用できる水場があります。

この水場は、観音岳へ進む道の岩の下に位置し、じゃぶじゃぶと水が流れていました。

ただし、万が一に備えて、私はフル満タンのガス缶1本と、残り半分のガス缶1本を持参することにしました。

トイレ事情

次に重要なのはトイレの有無です。

以前、冬の五竜岳に続く遠見尾根でテント泊をした際、尾根道にはトイレがなく、携帯トイレを使用しました。

携帯トイレは軽量ですが、使用後の排泄物を持ち帰らなければならないため、荷物が増えるのが難点です。

そのため、トイレが使えるかどうかは非常に重要なポイントです。

山に排泄物を残したくないという倫理的な観点もあります。

結論として、鳳凰小屋には冬期用のトイレが設置されていました。

もちろん、トイレットペーパーは備え付けられていないため、持参する必要がありますが、トイレを使えるだけでも大変ありがたいと感じました。

それ以外の詳しい鳳凰小屋の冬期避難小屋に関する情報はこちらからご覧下さい。

小屋だけどテントよりも寒い理由

鳳凰小屋の冬期小屋に限らず、山小屋はテントよりも寒いと感じることがあるそうです。

その理由を、自分の経験を交えながら解説します。

1.隙間風が入りやすい

山小屋は木や板で作られており、建物に小さな隙間がある場合があります。

この隙間から冷たい風が入り込み、室内が寒くなることがあります。

鳳凰小屋の冬期小屋でも扉を閉めているにもかかわらず、冷たい風を感じました。

隙間風が吹き抜けるたびに、寒さがじわじわと体に染み込むようでした。

一方、テントは地面にしっかりと張り、隙間ができないよう工夫されているため、風を防ぎやすく暖かさが保たれます。

2.温まる力が分散する

山小屋は広い空間があるため、人の体温やストーブの暖かさが広がりやすく、温まるのに時間がかかります。

一方、テントは小さい空間なので、自分の体温や寝袋の暖かさですぐに温まります。

確かに、雪が降る上高地のテント泊では、寒いけどバーナーを炊けば寒さはさほど感じませんでした。

3.床から冷える

山小屋の床は地面より少し上にありますが、木や板は冷たい空気を伝えやすく、特に冬場は床から冷気が伝わります。

鳳凰小屋の冬期小屋でも、足元から伝わる冷たさが気になり、夜は何度か目が覚めました。

快適に過ごすための登山用品

こうした理由から、冬の山小屋では「小屋だから大丈夫」という油断をせず、しっかりとした装備を整える必要があります。

せっかく楽しみにしている冬期小屋泊、できるだけ快適に過ごしたいですよね。

そこで、私が準備した登山用品を紹介します。

エアマット

「山小屋泊だから不要」と考える人もいるかもしれませんが、小屋でも冷気は確実に伝わってきます。

銀マットでは冷気を防ぎきれないため、R値の高いエアマットを用意しました。

私が使用したのはサーマレストの「ネオエアーXサーモMAX」で、R値が7.3と非常に高いため、雪の上でも冷気を感じずに眠ることができます。

友人は銀マットで寝たときには、優秀なシュラフを使っていても寒さで夜中に何度も目を覚ましたそうです。

銀マットのR値はおおよそ1.5~2なので、寒さを防ぐには不十分だと実感しました。

シュラフ

シュラフは「イスカ エアドライト670」を使用しました。

このシュラフは最低気温-15度まで快適に眠ることができます。

今回の山小屋の気温は-10度でしたが、床にこぼれた水が凍るような環境下でも、暖かくぐっすり眠れました。

このシュラフの特長は、ダウンに撥水加工が施されていることです。

私たちは寝ている間にも汗をかきますが、その汗でダウンが湿ってしまうと保温性が失われてしまいます。

この撥水加工のおかげで、寝汗や結露による湿りを防ぎ、快適さを保つことができました。

ダウンジャケットとダウンパンツ

夜間に快適に眠れる装備があっても、起きている間や活動中に寒さを防ぐための装備も重要です。

そこで、ダウンジャケットとダウンパンツを用意しました。

特にダウンパンツは、今回初めて導入しましたが、その暖かさに感動しました。

私が使ったのは「ネーチャーハイク」のダウンパンツで、軽量かつ暖かく、布団に包まれているような感覚でした。

以前は保温タイツと保温ズボンで過ごしていましたが、重量が気になっていました。

このダウンパンツのおかげで、軽量化と快適さの両方を実現できました。

ダウンジャケットは「パタゴニア ダウンセーター フーディー」を使用しました。

このジャケットも十分暖かく、山小屋の中で快適に過ごすことができました。

室内着の参考例

- 上半身

- ミレーの網網

- パタゴニアのベースレイヤー

- パタゴニアのダウンセーター

- パタゴニアのナノエア

- 下半身

- ユニクロの極暖

- モンベルのアルパイン イージーフィットパンツ サーモ

- ネーチャーハイクのダウンパンツ

撤退基準は必ず設定する

北アルプスほどの積雪はないとはいえ、南アルプスも厳しい環境です。

ここは標高3000m級の名峰が連なる素晴らしい山脈ですが、油断すれば簡単に遭難する危険があります。

では、安全に登山を楽しむためには、「撤退基準」を設けることが必要です。

ここでは、今回の登山計画で私たちが設定した撤退基準について紹介します。

予想外の天気

冬山では天気予報に特に注意を払っています。

天気が悪化するとルートファインディングが極めて難しくなるためです。

通常、登山道には木々に目印リボンや矢印マークが付けられています。

雪が降る前なら地図と目印を頼りに進むことができますが、一旦雪が降ると状況は一変します。

慣れ親しんだ登山道でさえ見慣れない風景に変わり、雪が目印や道をすっかり覆い隠してしまいます。

さらに、吹雪けばトレースが風で消え去り、ホワイトアウトによって方向感覚すら失う可能性があります。

今回、天気予報には「Windy」と「やまてん」の2つを活用しました。

Windyでは曇り、やまてんでは雪の予報でしたが、積雪予測は一晩で10cm程度とされていました。

10cmの積雪なら、自分の踏み跡は消えるものの、樹林帯では完全に埋もれるほどではないと判断しました。

結論として、山頂アタックは厳しいかもしれませんが、小屋泊をして無事に下山することは可能と考えました。

ただし、視界不良の中で密度の高い雪が降り続け、30cm以上の積雪が見込まれる場合は、撤退する基準を設けました。

雪の深さ

今回はワカンを持参していないため、膝上以上の積雪がある場合は撤退と決めました。

前日の登山アプリ情報では、そのような深い積雪は報告されておらず、天気も曇りだったため、大幅な積雪はないと予測しました。

しかし、懸念している登山道が2箇所あります。

1つ目は地蔵岳直下のエリアです。

地蔵岳付近は稜線上にあり風が強いため雪が飛ばされますが、その手前の樹林帯では雪が溜まる可能性があります。

それにより、膝上以上の積雪が見込まれ、ラッセルを余儀なくされるかもしれません。

2つ目は観音岳への近道です。

このルートはあまり人が通らないため、登山道が雪に埋もれていると予想しました。

道がなければラッセルしかありません。しかし、ワカンやスノーシューがない場合それはかなり困難です。

今回の目的はピークハントではなく冬期小屋への宿泊です。

登山道の状況次第で無理はせず撤退する方針を固めました。

結論として、膝上以上の積雪なら撤退としました。

下山時刻

今回のルート、ドンドコ沢の登山道は「非常にワイルド」と評判です。

夏の山行動画で鳳凰小屋の支配人が「テント泊装備で登れるなら大したもの」と話していましたが、それは夏の話。

冬はさらに過酷であることを覚悟しました。

夏なら登山に6時間かかるこのルートも、冬は8時間程度を見積もりました。

ルートの約半分に位置する南精進ヶ滝に、遅くとも午前11時までに到達できなければ先には進まず、撤退する事にしました。

イメージ動画

青木鉱泉から登るドンドコ沢登山道の様子や鳳凰小屋の冬期小屋についてサクッと知りたい方はこちらをご覧下さい。

ワイルドな道のイメージがつくと思います。

ルート概要

今回は青木鉱泉からドンドコ沢ルートをたどり、鳳凰三山の一つである地蔵岳を目指します。

以前、夜叉神峠からテント泊装備で鳳凰三山に登ったことがあり、その時の思い出がよみがえります。

夜叉神峠ルートは整備が行き届いており、荷物が重くて本当に大変でしたが、道は歩きやすくて快適だったのを覚えています。

しかし、ドンドコ沢ルートを調べてみると、「非常に過酷で大変な道だ」との情報が多く見受けられ、正直、少し不安になりました。

それでも、南アルプスの道は北アルプスと比べて、より荒々しくワイルドなイメージが強いので、どんな道なのかワクワクもしていました。

実際に歩いてみて、その予感は見事に的中しました。まさにワイルドな道でした。

複数の徒渉があり、足元が不安定な場所も多く、もし滑落したらただの怪我では済まないような岩場もよじ登ることがありました。

また、崩れた道が多く、どこを歩けばいいのか迷う場面もありました。

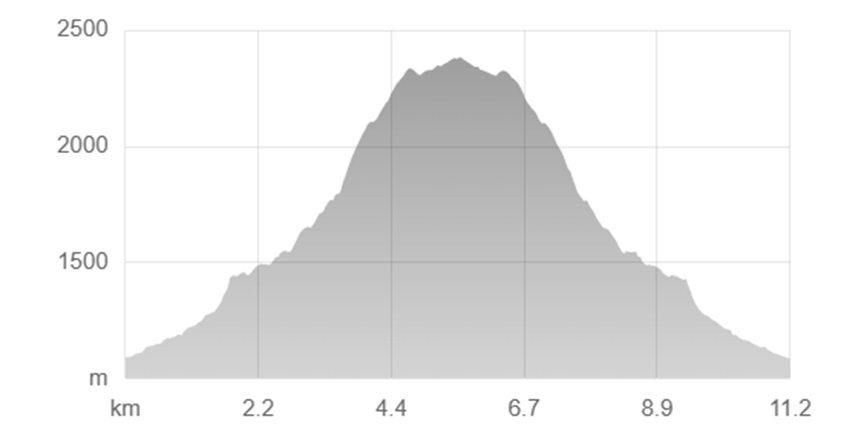

青木鉱泉から鳳凰小屋までは、距離5.1km、標高差1300mを登ります。

比較対象として燕岳の燕山荘までの道を挙げてみます。

中房温泉登山口から燕山荘までの距離は4.3km、標高差1300mです。

岩場の多さに違いがあるため、北アルプスの三大急登に匹敵するくらいの急登で、むしろそれ以上の厳しさを感じました。

さて、山の断面図を見てみましょう。

最初からずっと登り続けることがわかり、思わず心が折れそうになります。

最も辛かったのは、白糸ノ滝から五色ノ滝にかけての急登で、あまりの急斜面に「もう無理かも」と思いました。

恐らく、その手前から続く岩場を登ることで体力をかなり消耗していたのでしょう。

それでも、辛さを乗り越えると、目の前に広がる開けた河原に心が癒され、そこから見えるオリベスクの美しさに驚きました。

夏には日本庭園のような美しさが広がり、冬は雪原のように真っ白な世界が広がります。

特に朝焼けに照らされる雪や、観音岳のモルゲンロートは、一度見ると忘れられないほどの美しさです。

鳳凰小屋は本当に快適そのもので、疲れを癒してくれる場所でした。

ただ、調理は外で行わなければならないため少し手間がかかりますが、お湯さえ沸かせば、室内での調理ができるので、それでも快適に過ごせました。

これが今回のルート概要ですが、次はさらに詳細にルートや山小屋についてお話ししていきます。

ルート詳細

南アルプスは冒険の連続

南アルプスのドンドコ沢ルートは、まさに挑戦そのものでした。

雪以上に道そのものが過酷で、まるで山が「簡単には登らせないぞ」と試練を与えているようでした。

鳳凰小屋からの下りでチェーンスパイクを使ったものの、山頂を目指すならアイゼンが必要だったかもしれません。

今回は山頂に行かずに済ませましたが、それでも十分に緊張感あふれる山行でした。

特に印象に残った大変なポイントをいくつかご紹介します。

第一の徒渉手前:急なつづら折りと細道の試練

堰堤を越え、いよいよ山中に入ると、急登のつづら折りが私を待ち受けていました。

歩けども歩けども景色が変わらないつづら折り。正直、地獄でした。

それを乗り越えると、登山道は徐々に細くなり、人ひとりがやっと通れる幅に。

足元に穴が開いていたり、すぐ横が崖だったりと、気を抜けば命の危険を感じるような場面が続きます。

特に緊張を強いられるのは、この細道をトラバースしながら標高を上げる瞬間でした。

幸い、このあたりはまだ標高が低く雪が少なかったのが救いです。

もし雪が積もっていたら、滑落や雪崩の危険と隣り合わせだったことでしょう。

この細道を抜けた先で、ようやく第一の徒渉ポイントに到達しました。

第一の徒渉以降:岩場との格闘

第一の徒渉自体はそれほど難しくありませんでした。12月上旬だったためか、凍結も見られませんでした。

ただ、本当の試練はその後から始まります。

徒渉を終えると、すぐに遠くからでも「崖」と見間違うほどの岩場が現れます。

この岩場を登らなければ先に進めません。

そこには善意で設置されたロープがありましたが、頼りにするには心許ないものでした。

荷物の重みでひっくり返りそうになることを考え、自分の手足だけを使って登ることにしました。

さらに進むと、崩落した道が現れ、次の一歩をどこに置けばいいのか迷う瞬間が続きます。

この区間は特にワイルドで、心身ともに疲れる道でした。

南精進ノ滝手前:再びな岩場との格闘

やっとの思いで進むと、またしても岩場が立ちはだかります。

南精進ノ滝と書かれた看板のすぐそばです。

ここは第一の徒渉での岩場よりも急で、ロープを補助にしながら登ることになります。

足にロープが絡まる場面もあり、ひやひやしながらの登りでした。

この岩場を登り切ると、南精進ノ滝にたどり着き、ほっとひと息つくことができます。

五色ノ滝付近:崩落した道の恐怖

南精進ノ滝から白糸ノ滝にかけては、比較的穏やかな道が続きます(序盤の林道を除いて)。

しかし、白糸ノ滝から五色ノ滝までの道のりは一転して険しく、苦戦を強いられました。

特に等高線が狭まり、道が崩落している箇所では、一歩一歩が命懸け。次の足場を探しながら進む緊張感は、忘れられません。

一歩進んでは半歩下がるような道ばかりでした。

幾度となく徒渉を繰り返して

ドンドコ沢ルートでは、徒渉箇所が大きく分けて5つあります。

標高が低く、日当たりが悪い場所ほど凍結が進んでおり、冬の山らしい厳しさを実感しました。

冬期で水量が少ないため、凍結していなければ徒渉は比較的容易です。

しかし、凍っている場合は一転して緊張感が増します。

特に注意が必要だったのは、図に示した3番目と4番目の徒渉ポイントです。

緊張感MAXの3番目の徒渉POINT

3番目の徒渉ポイントは、今回最も神経を使った箇所でした。

この場所は高低差があり、降りていく際に注意を要します。

さらに、川のほとんどが凍っていて滑りやすい状況。ここでのミスは即座に危険と隣り合わせです。

チェーンスパイクを履いていれば安心だったはずですが、私は履いていませんでした。

その場で履くかどうか悩み、同行者と協議しましたが、結局、凍っていない箇所を慎重に探して渡り切ることに。

ストックがあったおかげで、何とか渡ることができましたが、なければきっと渡れなかったでしょう。

渡り終えたときの安堵感は、言葉では表せないほどでした。

注意が必要な4番目の徒渉

4番目の徒渉ポイントも凍っていましたが、幸いなことに平坦だったため、3番目ほどの難しさはありませんでした。

しかし、この場所に雪が積もっていたら話は別です。

足場を誤れば滑る可能性があり、油断は禁物です。

徒渉は登山中の一瞬ですが、気を抜けない重要な場面です。

特に冬山では、適切な装備と慎重な判断が命を守る鍵になります。

今回、チェーンスパイクを適切に使わなかった場面がありましたが、次回は迷わず履いて万全の準備をしようと思います。

南アルプスが牙を剥く――雪山の試練と楽しみ

予想通り、やまてんの天気予報が的中し、お昼ごろから雪が降り始めました。

雪の粒は小さく、太陽も時折顔を出してくれるため、登山道にはまだ雪が積もる気配はありません。

この状況なら、と登山を続行することにしました。

鳳凰小屋に到着しても、雪は止むことなく降り続いていました。

雪の粒は相変わらず小さいものの、太陽はすでに傾き始め、気温もどんどん下がっていきます。

その影響で、周囲は次第に雪で覆われていきました。

夜中、雪はしんしんと静かに降り続けました。

翌朝、小屋の周りを見ると、昨日までの自分たちの足跡がすべて雪に覆われ、すっかり消えていました。

一晩で景色は一変していました。

積雪はおおよそ10cm、多くても15cm程度。予報どおりの範囲内ですが、やはりその光景には驚きました。

山頂へのアタックをするか決断をせ山頂へのアタックをするか決断を迫られます。

観音岳への近道は、さらに雪が深くなっていました。ワカンもないので、登山は無理でしょう。

そのため、登頂は断念することにしました。

代わりに地蔵岳を登る案も考えましたが、空にはまだ雪が舞い続け、雲の流れも速かったです。

山頂付近は吹雪いている可能性が高いため、安全を最優先して下山することを決めました。

山頂を目指すことは諦めましたが、その代わり、雪がたっぷり積もった雪原を存分に楽しむことにしました。

朝日が雪原を照らし始めると、刻一刻と変化する景色に心を奪われました。

モノトーンの世界が徐々に太陽の光で彩られ、雪に反射する光が作り出す幻想的な風景は、まるで別世界のようでした。

「山頂に行けなくても、この美しい瞬間を楽しめただけで十分だ」と心から思えました。

冬の鳳凰小屋:新しくなった快適な山小屋

外観と内観

新しく建て替えられた鳳凰小屋は、まだ完成してからわずか3ヶ月程度。

清潔感があり、とても綺麗でした。以前の外観とは大きく異なり、変化の跡が一目でわかります。

入口は階段を上がった2階部分にあります。

部屋の広さはおよそ6畳ほどで、寝床は1階と2階に分かれています。

それぞれのスペースに分かれて寝れば、大人10人がゆったり休むことができる広さです。

玄関はタイル張りですが、寝床部分にはゴザが敷かれていて、温もりを感じました。

また、一階と二階の両方に銀マットと毛布が用意されていましたが、それだけでは寒さを防ぐのは難しいので、自分用のマットと寝袋は必須です。

小屋内は火気厳禁のため、火を使う場合は必ず外で行いましょう。

また、一泊あたり2000円の料金がかかりますので、現金を忘れないようにご注意ください。

トイレ

トイレは小屋から約50m離れた場所にあります。

冬期用トイレが開放されていましたが、トイレットペーパーは備え付けられていません。

必ず1ロール持参することをおすすめします。

もし余裕があれば、使い終わった後に置いていくと、次に来た人の助けになるかもしれません。

トイレはボットン式ですが、思ったほど臭いは気になりませんでした。

ただし、洋式便座のため、座ると冷たさが直に伝わってきます。

寒い中での使用は少し辛かったです。

水場

水場は小屋から観音岳方面に少し進んだ場所にあります。

途中には「観音岳方面」と記載された看板があり、迷うことなくたどり着けます。

ただし、水場に行くには坂を下る必要があり、ところどころ氷が張っているので滑りやすい点には注意が必要です。

チェーンスパイクやアイゼンを装着するほどではありませんが、慎重に歩くことをおすすめします。

水を汲む際は、しっかり蓋が閉まる容器(例えばプラクティスボトルやナルゲンボトル)を使うと安心です。

友人がクッカーで直接水を汲んだのですが、氷の坂を登る際に水がこぼれそうになり、かなり苦戦していました。

今回の登山装備品

今回の山行で使用した登山用品とそれ以外におすすめの登山用品を紹介します。

参考にしてください。

| 登山装備 | |||

|---|---|---|---|

| ザック |  | カリマー クーガーエーペックス60+ | 1泊2日だと60L前後がおすすめです。冬期の荷物は嵩張ります |

| パンツ |  | ノースフェイス ビックウォールパンツ | 防水なので雪でも最適です |

| ベースレイヤー |  | ミレー ワッフルウール | ウールが70%のため暖かく、乾きやすいです。パタゴニアもおすすめ。 |

| 肌着 |  | ミレー アンダーウェア | 汗を素早く吸収し放散するので、汗冷え予防に最適です |

| 防寒着 |  | パタゴニア ナノエアパーカー | 軽くて暖かく、そして汗抜けのいいアクティブインシュレーションです |

| バラクラバ |  | ミレー フェイスマスクワッフル | 自分の息で湿りやすいバラクラバ。速乾の力で防ぎます。 |

| 手袋(行動時) |  | ノースフェイス グローブ | これで寒かったら、インナー手袋も追加しましょう。 |

| 手袋(インナー) |  | スマートウール メリノグローブ | 薄く暖かいので、重ね着がしやすいです |

| 手袋(防水防寒) |  | Black Diamond ソロイスト | 手を守る為に冬は必携品。 |

| 部屋着(ズボン) |  | Black Diamond ノーションパンツ | さらっと履けるリラックスパンツ。行動着が汚れてもこれを履いて下山できます。 |

| 部屋着(ベースレイヤー) |  | アイスブレーカー 200 オアシス LS クルー | 極寒の冬はメリノウールがおすすめ。パタゴニアもおすすめ。 |

| 部屋着(ダウンジャケット) |  | パタゴニア ダウンセーターフーディ | 寒い夜でも暖かく過ごせます。 |

| 部屋着(ダウンパンツ) |  | ネイチャーハイクのダウンパンツ | 暖かい、軽い、なのに安い。コスパ最強です。 |

| レインウェア |  | ノースフェイス クライムライトジャケット | 耐水圧はもちろん軽くて動きやすいです。 |

| 靴下(厚手) |  | スマートウール マキシマムクッション | 暖かく履き心地がよいです。 |

| 登山靴 |  | スポルティバ ネパールキューブGTX | ずっと雪道を歩いても指先が冷たくないです。コスパ重視の方はAKUハヤツキもお薦め。 |

| アイゼン |  | グリベル アイゼン | 以前よりワンタッチで履きやすくなりました。 |

| ストック |  | シナノ トレッキング ポール ロングトレイル | 軽くて長さを調整しやすいです。岩稜以外に必携品です。 |

| ゴーグル |  | アックス ゴーグル | 雪の凹凸も認識しやすいです。 |

| ヘッドライト |  | ペツル ACTIK アクティック | 広範囲を照らします。 |

| バーナー |  | プリムス ガスバーナー | 火力が高く、使い勝手がよいです。 |

| クッカー |  | プリムス クッカー | 容量は900mlと400mlなので雪から水作りも容易です |

| 浄水器 |  | ソーヤー ミニ | どんな状況でも飲料水を作れます。 |

| ガス缶 |  | プリムス ガス缶 | 厳冬期以外は普通のガス缶で大丈夫です |

| マグカップ |  | サーモス マグカップ | 冷めにくいので、長く暖まれます |

| 保温ボトル |  | サーモス 山専用ボトル | 休憩時、お湯が飲みたくなります。 |

| ファーストエイドグッズ | Kozy More 救急セット | 網羅されている応急セットです。 | |

| バッテリー |  | Anker Power Bank バッテリー | 寒くなるとスマホのバッテリーは落ちやすいので必携品です。 |

| 歯磨きセット |  | NONIO 歯磨きセット | 口腔ケアはどこでも大切です。 |

| 汗ふきシート |  | ビオレ ボディーシート | 冬でも汗をかきますが、拭かなくても大丈夫な事が多い |

| 日焼け止め |  | スキンアクア 日焼け止め | 雪からの照り返しもあるので必携品です。 |

| 行動食 |  | カルパス | 個人的にはカルパス、あんパン、ドラーフルーツが鉄板です。 |

駐車場とトイレ事情

青木鉱泉へ向かうには、小武川線という林道を通ります。

この林道は非常に狭く、道の片側が田畑にせり上がっています。

そのため、少しでも道を外れると田畑に落ちてしまう危険性があります。

段差は約1メートルほどあり、一度落ちてしまったら、車を道に戻すのは非常に困難です。慎重に運転して進む必要があります。

この道を抜けると、青木鉱泉に到着します。

青木鉱泉には約80台が駐車可能な広い駐車場があります。

夏季の営業期間中、1日あたり800円の駐車料金が必要ですが、冬季は無料で利用できます。

なお、冬季は青木鉱泉にトイレが設置されていないため、駐車場に到着する前に、途中で用を済ませておくことをおすすめします。

夏季限定で、韮崎駅から青木鉱泉へのバスが運行されています。

バスの運行期間は、毎年7月中旬から10月中旬の土曜、日曜、祝日です。

公共交通機関を利用する場合は、このバスの運行期間をチェックすると便利です。

冬季(12月中旬から4月下旬)には、小武川線が通行止めになりますが、御座石登山口までは車で行くことが可能です。

御座石登山口からは鳳凰小屋まで登山ができるため、ドンドコ沢ルートを通らずとも鳳凰小屋を楽しむことができます。

鳳凰小屋の公式HPによれば、御座石登山口からのルートは、ドンドコ沢ルートよりも整備されており、比較的登りやすいとのことです。

初めての方や、険しい道を避けたい方にはおすすめのルートです。

安全運転で林道を進み、快適な登山のひとときをお楽しみください!

まとめ

2024年にリニューアルオープンした鳳凰小屋の冬期小屋を泊まるために、厳冬期の鳳凰三山を目指し登山をしました。

今回は雪により、鳳凰三山は断念しましたが、それ以上に素晴らしい経験をしました。

この経験が誰かの参考になれば嬉しいです。

コメント