「もう一度登りたい」

鳳凰三山はそう思える山の一つです。

10月初旬の紅葉は素晴らしい。登山者の足を止める一方、シャッターを押す手は止めさせない山です。

花崗岩(かこうがん)の白い山肌に紅葉が色づいている自然美がなんとも言えない美しさを放っています。

茶色っぽい山肌が多い南アルプスの中では花崗岩は珍しいです。

まるで北アルプスの燕岳にいるような雰囲気を感じますが、紅葉に関しては燕岳よりも鳳凰三山の方が勝っています。

なので、花崗岩と紅葉の縦走路を思いっきり楽しみたいなら鳳凰三山がいいでしょう。

登山道も急なところもありますが、歩きやすく、危険箇所も少ないです。なので、初心者でも挑戦しやすい山です。

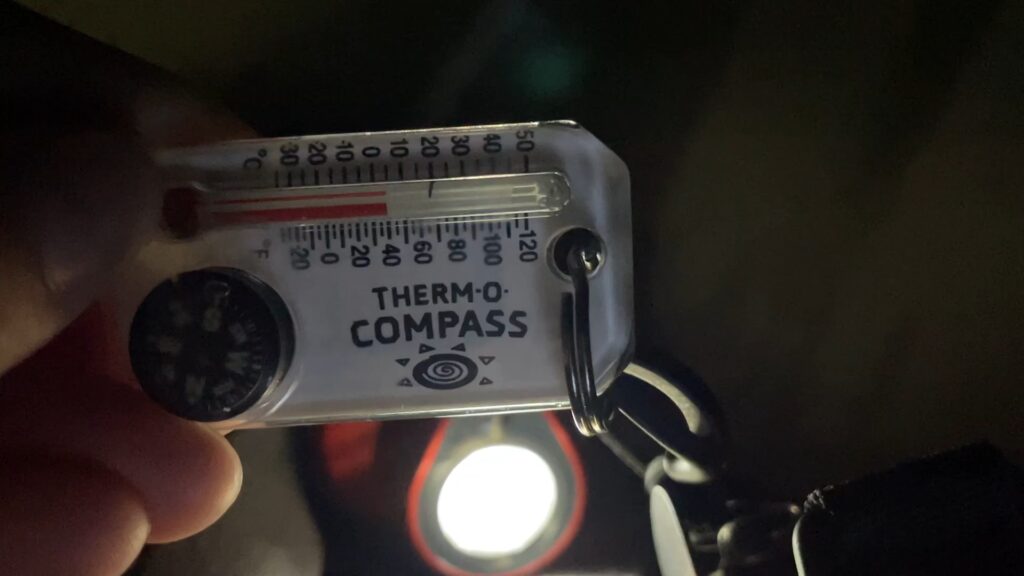

ただ、10月初旬の鳳凰三山は寒いです。

下界の10月初旬はまだ暖かい日もあるでしょう。しかし、山では初冬です。氷点下の日もあれば、雪が降る事もあります。

初心者の方は鳳凰三山を日帰りで行く事は困難でしょう。なので、小屋泊またはテント泊になります。

山行中と宿泊中、それぞれの寒さ対策が必須です。

私がテント泊時、フロアレステント泊をしていた方がいました。この日の夜、氷点下だったのでかなり寒い思いしたようです。

日がよければ、夏装備で問題ない時もあります。ただ、山の天気は変わりやすいです。備えあれば憂いなし。10月は冬装備でいきましょう。

前置きはここまでにして、これからは10月初旬に鳳凰三山に登った体験と寒さ対策にあって良かった登山用品、あれば良かった登山用品を紹介します。

紅葉の鳳凰三山を登ろうと考えている方の一助になれば幸いです。

【注意】

登山は事前計画が大切です。事故なく楽しく登山をするために、体調面含め必要な登山用品を準備してから登りましょう。

寒さ対策にあって良かった&あればよかった登山用品

寒さ対策にあって良かった登山用品:アクティブインシュレーション

寒さ対策にあって良かった登山ギアはなんと言ってもアクティブインシュレーションです。

アクティブインシュレーションはミドルレイヤーの一つです。

ただし、ただのミドルレイヤーではありません。

なんと行動着として、速乾性と保温性を兼ね備えている、言わば二つの剱を持ち合わせている登山服なのです。

速乾性と保温性が一緒になるなんて、なんとも不思議な話ですよね。

通気性がいいのに、暖かさはちゃんと確保されているという。技術の進歩を感じます。

こ技術の進歩のおかげで、面倒くさいレイヤリングをしなくて済みます。汗冷えもせず、寒くもなく、快適に登山ができるのです。

もっと言うならば、「不感」です。

暑くもなく、寒くもないです。何も感じない。だからストレスがない。

さすがに、風が吹けば寒いので、風通し予防でアクティブインシュレーションの上からハードシェルを着ますが、それ以外はアクティブインシュレーションだけでOKです。

私はパタゴニアのナノエアをきています。アクティブインシュレーションの元祖でもあるパタゴニアのナノエア。

もうフリースや山シャツには戻れないです。

フリースの蒸れ感や山シャツの汗冷えによる面倒くさいレイヤリングからおさらばできます。

登山の保温着について詳しく述べていますので、こちらをご覧下さい。

寒さ対策にあればよかった登山用品:シュラフ

寒さ対策であったら良かったモノはなんと言っても、シュラフです。

なんだ。シュラフか。そりゃ、冬用シュラフなら暖かいさ。と思うでしょ?

その通り。とても暖かいです。

秋冬テント泊する方は冬用シュラフを買った方がいいです。断言できます。

夏用シュラフをいくら重ねても、銀マットをいくら巻き付けてもたかがしれています。

そう。結局はダウン量が全てです。

なので、冬用シュラフを安く手に入れる方法を探す方が建設的です。

色々経験しそう思いました。

今回、モンベルのシームレスダウンハガー800#3を持参しました。使用可能温度は-1度です。

これなら行けるだろうと思いましたが、甘かったです。

快適温度は4度なので、夜は肌寒かったです。

銀色のレスキューシートに包まり、温度が逃げないよう工夫して夜を過ごしました。

そのおかげで暖かく寝れましたが、銀は温度も逃がさない代わりに、身体から出る不感蒸泄も逃がさないので、シュラフが濡れました。

いやはや。

なので、秋でも冬用シュラフが必要だなと痛感しました。

そこで、イスカのエアドライド670を購入しました。別のアルプスで試しましたが、とてもいいシュラフです。

まるで、高級羽毛布団に包まれているような気持ちよさがです。

そして、-15度まで快適に寝れるので、氷点下の夜でも快適に寝ることができました。と言うか、爆睡でした。

イスカは独自の技術でダウン自体に撥水加工がされているので、テントの結露はもちろん、自分の不感蒸泄も撥水します。

ダウンが濡れる事無いので、ずっと暖かさを持続する事が出来ます。

この鳳凰三山には間に合いませんでしたが、よい買い物をしました。

それも、ココヘリのマイページにある通販サイトのおかげです。

ココヘリはご存じの通り、遭難した際に発信器の電波をキャッチし捜索を早め、かつ捜索費用の補償もしてくれるサービスです。

全国15万人が登録しています。総務省の報告で40~50歳台の登山者(ハイキングも含む)は約100万人。

10人に1人がココヘリを持っている計算になります。

自分の命、家族の安心の為にも持っておいて損はないでしょう。

また、通販サイトでは他の通販サイトや登山用品店よりも安く登山用品を買えます。

今回のエアドライド670は脅威の21%割引きです。あり得ない。ポイント還元でも出会ったことはないです破格の値段です。

5万7000円が4万4000円で買えたんです。すごいですよね。

ただ、素晴らしいサービスがあるココヘリですが、ネックはあります。

それは入会金と年会費です。

入会金と年会費で合計8800円です。これは高いですよね。

でも、良い方法があります。

それは、友達コードで入会して、かつ通販サイト登山用品を購入する事です。

私もこれで、8800円を無料にする事ができました。私は0円で自分の命と家族の安心を買うことができました。

無料でココヘリに入会でき、かつ21%でシュラフを購入できるチャンスはなかなかありません。

また、通販で登山用品を購入すれば、翌年分の年会費が安くなります。なので、年間費に悩む事なく、長くココヘリを持ち続けることが出来ます。

これからも、いつまでも安心して登山を楽しむ事ができます。

手順は簡単。

1.下記のボタン「ココヘリの友達紹介をみる」をクリック

2.必要事項と紹介クーポンコードを「109818」を入力するだけです。

是非、この機会を見逃さないようにしてください。

イメージ動画

紅葉の鳳凰三山のイメージをしたい方はこちらをご覧下さい。紅葉の素晴らしさや登山道の雰囲気がわかると思います。また、テント泊の様子も映っているので参考にしてください。

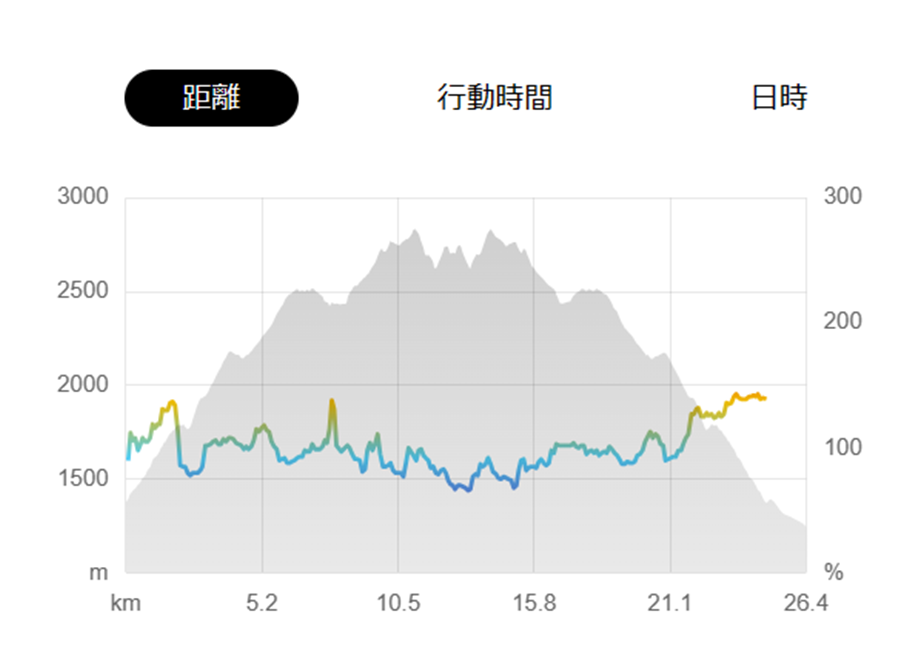

ルート説明

夜叉神峠登山口を選択した理由と二泊三日の理由

今回は夜叉神峠登山口から登ります。夜叉神峠登山口から登るとルートは一本しかないので行きと帰りは同じ道です。

青木鉱泉登山口から登ると周回コースを楽しめますが、私達は夜叉神峠を選択しました。

理由は簡単。

歩きやすそうだったからです。

青木鉱泉は徒渉をしたり、痩せたトラバース道を歩かなければならないので、テント装備を背負って登るのは厳しいと判断しました。

無茶しない、無理しない初心者です。

また、多くの方は一泊二日のテント泊を選択されますが、私達は二泊三日です。

理由は簡単。

鳳凰三山縦走をする二日目に下山する事が難しいからです。

縦走にかかる時間は約7時間、テントを片付けて1時間、下山に3時間です。朝の4時に出ても夜の18時ぐらいに下山になります。

18時とか無理です。危ないです。

体力面、安全面から二泊三日を選択しました。

このような理由から夜叉神峠登山口から二泊三日の鳳凰三山縦走を計画しました。

夜叉神峠駐車場から南御室小屋:歩きやすいけど、ずっと林道

夜叉神峠駐車場についてですが、北岳に登った事がある人は知っているかもしれません。芦安駐車場から出ているバスで広河原へ向う際、夜叉神峠バス停を通過します。

この写真の風景に見覚えがある方もいるはず。

ここは何かしら?と思った事がある方もいると思います。私もここは誰が利用するのかしら?と思いました。

そうです。鳳凰三山へ登る方が利用します。

夜叉神峠駐車場までは自家用車で来る事ができます。なので、バスの時間を気にしないで登山を楽しむ事ができます。

これがとてもメリットだと思います。バスの時間は焦る理由の一つになります。

北岳の時、バスの時間に遅れないようにしなきゃ!!と時間を気にしていた事を覚えています。

なので、何時に降りてもいい、大丈夫。というのは心のゆとりになります。

その点では、北岳含む白根三山よりも鳳凰三山は登りやすいですね。

では、登って行きましょう。今回の目的は紅葉です。

鳳凰三山は紅葉が美しいと有名です。多くのYouTuberさんがおすすめしていますが、あまり人が来ない穴場の山です。

このような景色が待っています。

何故、あまり登山者が多くないかというと、恐らく近くに日本第2位の北岳があるからなのでは?と思っています。

白根三山(北岳、間ノ岳、農鳥岳)も素敵ですが、白根三山を登ったら、鳳凰三山にも登ってみてください。おすすめです。

さて、南御室小屋までほとんど林道です。

苺平手前で眺望良くなりますが、ほとんど林道です。南御室小屋も山の中にあります。

また、南御室小屋に着くまでに、上り下りを三回行わなければなりません。

一回目は夜叉神峠、二回目は杖立峠、三回目は苺平あたりです。折角登ったのに下るの!?と叫びたくなる山です。

アップダウンがこれからあると心得ておいてください。

夜叉神峠小屋までは登り調子ですが、歩きやすい道です。岩をよじ登る箇所もなく淡々とあるいていました。

10月初旬では、この辺りの木々はまだ色づいてはいません。10月末ぐらいになると予想できます。

途中で木々の切れ間から雲海なども見えます。やはり絶景が見えるとテンションがあがりますよね。

約1時間歩くと「後15分」というありがたい看板が出てきました。時間を書いてくれると頑張れますよね。

ありがたいです。

一所懸命歩く事15分。本当に夜叉神峠に着きそうです。ここで後3分。カウントダウンですね。ラーメン出来る時間で出来るほど近づきました。

夜叉神峠に到着しました。

目の前には白根三山がどーんっとそびえていました。

自分が歩いた山を観ると感動します。あんな高い場所を登ったんだ、歩いたんだって思えます。

白根三山も色づいていすね。

白根三山も同じ南アルプス(赤石山脈)ですが、鳳凰三山とは違ってゴツゴツ岩稜帯です。

そして、日本一高い縦走路もあります。ここも一度は行くべき山の一つです。まだの方はこちらもご覧下さい。

夜叉神峠でトイレを済ませて出発です。ここでトイレをしないと南御室小屋までトイレはありません。

先ほどもお伝えしましたが、折角稼いだ標高を下ります。

結構下ります。

ありがたいのか、悲しいのか、よくわからない感情がわき上がりますが、まあいいです。

山に来たので、こういうアップダウンは付きものです。

次のチェックポイント杖立峠に向けて歩きます。

夜叉神峠から下りしばらく立つととても急な道が出来てきます。

足を大きく上げなけば登れない道もあります。

見上げてもまだ終らない道が続いています。

ここが1番の難所かもしれません。

時間的に約30分です。頑張って登りましょう。

テント泊を持って登るのはしんどういですが、カリマーのCougarApex60+なので身体にフィットしているので荷物の重さを感じません。

荷物がぶれないのが気に入っています。アクティブに登っても荷物の動きに身体が持って行かれる事がありません。

荷物のストレスがないだけで、登るのが楽になります。

ここを登り終えると、といったん平坦な道にでます。

丹沢や奥多摩のような尾根道も通ります。

ここから観る雲海が綺麗です。

朝は雲海がよく観れるのでいいですね。

尾根道を終ると再び登りになります。

ぱっと見緩やかな道ですが、しっかり登っています。ただ、先ほどの岩岩しい登山道と比べるとかなり歩きやすいです、

テント泊装備を持っても問題なく歩けます。

夜叉神峠から約1時間半で杖立峠に到着しました。ここでも休憩をします。

重たい荷物を持つと、身体に負担がかかります。少しの時間でも荷物を下ろすだけで、身体の負担が軽減します。

さて、苺平まで約2時間半らしいです。その前に、名の付いていないケルンがあります。まずが、その名の付いていないケルンを目指していきます。

道を下った後にゆっくり登って行きます。

ここの道もとても歩きやすいです。ザレているわけでも、大きな岩があるわけでもありません。

気持ちの良い林道が続いています。

ただ、そろそろ飽きてきたので、眺望が観たいところです。

そうこうしているうちに、名の付いていないケルン(付いているのか?)に到着しました。約50分です。

ここでは、眺望が開け、北岳がよく見えます。

この日は残念ながら曇りだったので、すっきりした景色を観る事ができませんでした。

ここは電波が通じます。連絡を取りたい方、小屋への到着が遅れる方はここで一報を入れておいた方がいいですね。

そして、なんとここには鹿がいました。

人間がいても全く怖がらずに、ずっと草を食べていました。

鹿の一日の食事量は3kgだそうです。

そのうち、鳳凰三山は丸裸になってしまいそうですね。ただ、人間は動物の住処にお邪魔している身分。

食害ではあるけども、鹿も生きるため。そもそも、ニホンオオカミがいれば、鹿の増加は抑えられていたでしょう。

今、私達に出来る事を探しながら、共存していくしかないですね。

今、私に出来る事は寄付金箱にお金を入れる事ぐらいです。

さて、森林限界に近づいているのか、木々の背丈も低くなりました。

眺望も少しずつよくなっているので、楽しく登れます。

遮るモノがなくなったので、風を強く感じますが、時折見せる青空に癒やされます。

今までの林道とは違い、ガレ場も出てきました。

中ぐらいの岩があちらこちらにあります。

歩きにくくはありませんが、浮き石もあるので注意が必要です。

この辺りから木に画かれた「がんば君」(*勝手に名称しました)が私達をお出迎えしてくれます。

ありがとうございます。もう少しで苺平。頑張ります。

「がんば君」から比較的平坦な道が続きます。地図の等高線も緩やかになっています。

約20分。苺平に到着です。

なぜ、苺平というのでしょうか?

一説によれば、シロナバノヘビイチゴの群生地から苺平と名付けられたそうです。

苺平は眺望ないです。

では、先に進みましょう。ここまで約5時間かかっています。

やはり、遠いですね。

歩きやすいから頑張れましたけど、青木鉱泉からだともっと時間がかかっていたかもしれません。

苺平から南御室小屋までは約30分です。

八ヶ岳の様な苔が生い茂っており、気持ちのいい道です。

岩やガレ場はありますが、歩きにくい感じはないです。

ただ、5時間も歩いているのでやや疲れました。

お腹も空いたので早くお昼にしたいですね。

ここは小屋から歩いて5分ぐらいの場所です。au電波は入りますと書いてありますが、docomoもYモバイルも入ります。

さて、ようやく小屋が見えて着ました。今日はここまでです。

テント泊の様子や小屋の様子は最後にお伝えします。

南御室小屋から薬師岳:紅葉の絨毯の超絶景

二日目です。朝4時に起きて朝ご飯を食べ、5時に出発です。

昨日は風が強く稜線では四つん這いで歩いたという人もいましたが(最大瞬間風速18m/s)、今日は大丈夫そうです(最大瞬間風速4m/s)

では、参りましょう。薬師岳への道は小屋の裏側から歩いて行きます。

朝の5時でも真っ暗です。足元が見えづらいのでヘッドライトを付けました。

本当は日の出を観ようと思っていましたが、シュラフの気持ちよさに負けてしまいました。

寒い中、ぬくぬくするのは気持ちがいいですよね。

これからの時期はその快感との戦いになりますね。

稜線までの道はわかりやすい道ですが、暗いと何が起こるかわかりません。

明るいとなんてことはない道でも、暗いと難易度が上がります。

遭難しないようにしっかり道を確認して進みましょう。

30分ほど歩いていると空が明るくなりました。

日の出は恐らくビーナスラインがとても美しい(木々の隙間から)

ライトの光がなくても、道が見える様になりました。この時のホッとした気持ちなります。暗い道は心細いですよね。

昔の人が太陽を崇める気持ちがわかります。とても救われる気持ちになりますね。

林道はさほど難しい道はありませんが、標高を上げる分急登はありました。

ただ、長くはないので、頑張れます。

林道を歩く事50分。稜線取り付きに到着しました。

北岳、間ノ岳、農鳥岳、そして富士山を観る事ができます。

やっと眺望がいいと言える場所に到着しました。嬉しいですね。

これから夢見た紅葉の縦走路を歩くことができます。

まずは、砂払岳を目指しましょう。

砂払と言うだけあり、ザレザレの場所です。ずるっと落ちる感じはありませんが、砂がすごいですね。

さて、ここからです。砂払岳を登れば登るほど絶景が近づいてきます。頑張って登りましょう。

登り終えるどうでしょうか。薬師岳と紅葉が待っていました。素晴らしい自然美。

紅葉が良いアクセントとなり、花崗岩の美しい白がより映えます。

素晴らしい。ここでもういいかなって思えるぐらい素晴らしいです。

私はここの紅葉が1番綺麗だと思います。ちなみに、花崗岩がより綺麗に見えるのは観音岳に向う縦走路です。

カメラのシャッターを押す手は止まりません。でも、先にはまた違う景色が待っているので先に進みましょう。

砂払岳を下るときは足を大きく動かしながら、降りなければならない道があります。

紅葉に目を奪われて滑落しないように気を付けましょう。

砂払岳を下りれば、薬師岳小屋に到着です。

ここでトイレが借りれます。

これ以降、鳳凰小屋へくだらないとトイレはありません。水は薬師岳小屋にはないので、南御室小屋でしっかり給水してから行きましょう。

小屋でトイレ休憩をしたら出発です。

約20分で薬師岳に到着する予定です。

このように、森林限界を突破したため、視界は開け気持ちのいい縦走路になります。空には雲一つない青空が広がっています。

鳳凰ブルーですね。薬師岳に到着です。

薬師岳から観音岳:花崗岩と紅葉の自然美

鳳凰三山の最高峰でもある観音岳へ出発です。

薬師岳からすぐのここの稜線。とても気持ちのいい道です。思わず走りたくなります。

ここの道は平坦に見えますが、少しアップダウンがあります。

ハイマツの中を歩いたり

山肌のトラバース道を歩いたりと面白い道です。

右には八ヶ岳、左には白根三山、後ろには富士山が見える、360度大絶景が楽しめる道でもあります。

また、燕岳を彷彿とさせる道もここになります。花崗岩がそうさせるのでしょう。この山肌トラバースも燕岳っぽいですよね。

ここが観音岳かなと思わせるいくつのピークを登り、やっと観音岳を捉えました。

観音岳から歩いてきた道を振り返ると歩いてきた稜線があります。約1時間ちょっとの道ですが、大冒険をした気分です。

それだけ、色々な景色や登りごたえのある登山道でした。

観音岳から地蔵岳:オベリスクへのビクトリーロード

観音岳からやっとオベリスクを観る事が出来ました。

近いようでかなり遠いです。観音岳から下って、また登って、ぐるっと迂回してようやく到着します。

今日帰るならば、ここまでにしましたが、下山は明日の予定。

時間はたっぷりあるので、オベリスクこと、地蔵岳へ向います。

そもそも、オベリスクとは何かと言うと、神殿などにあるとんがった祈念碑の事です。とんがった形状からそう呼ばれるようになったそうです。

また、オベリスクが鳥の嘴の様にみえ、観音岳や薬師岳が翼の様にみえたことから、この山々は「鳳凰」と名付けられたと言われています。(諸説あり)

また、地蔵岳には名の通りお地蔵さんが沢山いらっしゃいます。

なんでも、「一体を持ち帰れば子が授かり、お礼に二体をお返しすると子は健やかに育つ」と伝えられているそうです。

このような歴史ある地蔵岳へ到達するには、いくつかの難所が待ち構えています。

まず最初は激下りです。

先ほどの写真でもわかるように、地蔵岳に行くには一回最低コルまで下ります。

ただの下りではなく、ザレザレのザレ場。

ずるっと足が取られてしまう様な道です。

慎重に足場を選んで降りて行きます。

やっと到着しましたが、再び同じ標高分を登らなくてはなりません。

景色はとても綺麗ですが、中々ハードな道です。

木々が生える道は木の根もあり、歩きづらさはあります。木と岩のミックスもあるので足場は注意しましょう。

ここを乗り越えると次は岩場ゾーンに突入です。

ここは登りますが、とても景色の良い場所です。今までになり雰囲気があり、楽しめます。

ここでは、南アルプスの貴公子と言われる甲斐駒ヶ岳をより近くに観る事が出来ます。

この岩場を乗り越えると再び、木のゾーンに入ります。

木と岩のミックスゾーンもありますが、特に危ない箇所もないです。

遠くに見えていたオベリスクがどんどん近づいてきます。

オベリスクはとてもなめらかな形状をしており、嘴にも見えるし、チューリップにも見えます。

それだけ、つるっとしています。

これが自然に出来たかと思うと不思議です。

この景色が見えたら後は下るだけ。そうすれば、よく見るお地蔵さん達に出会えることができます。

南御室小屋から約3時間半地蔵岳に到着しました。難所もありましたが、気持ちのいい縦走ができました。

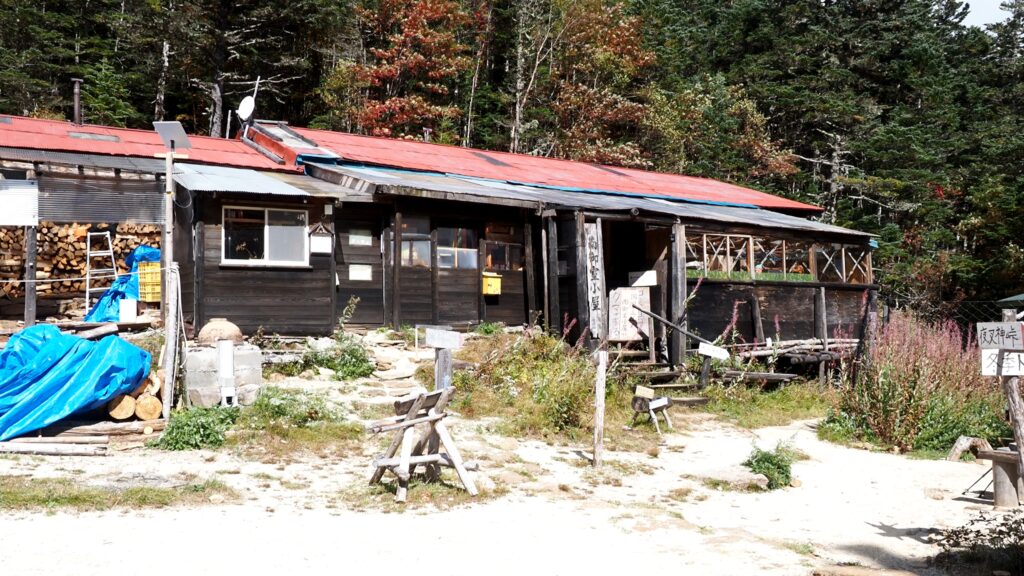

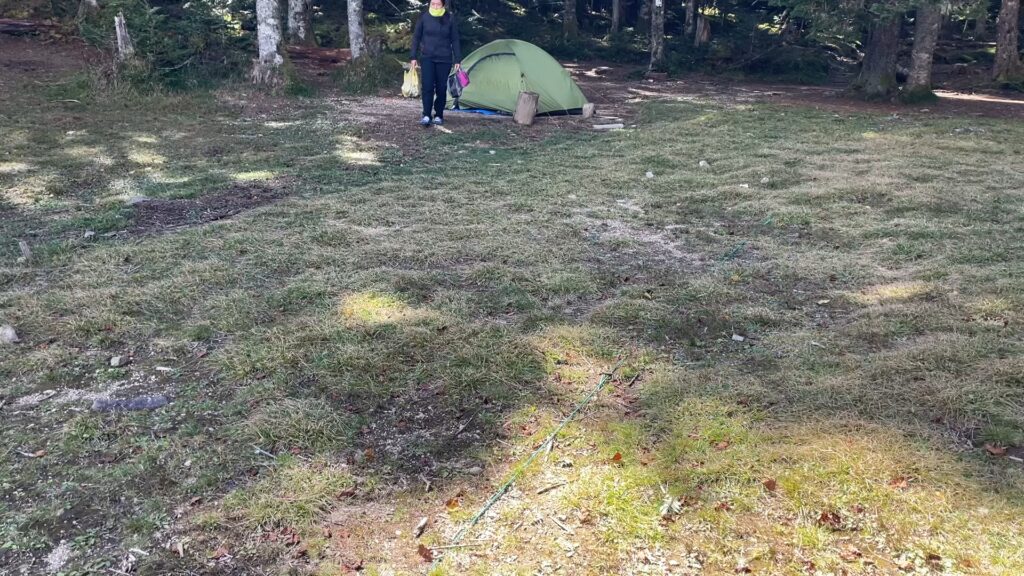

南御室小屋のテント泊:アットホームで過ごしやすい

南御室小屋ではテント泊一人1000円です。水は一年中枯れない南アルプスの天然水が飲み放題です。

トイレは仮設トイレを利用しますが、洋式使用だったので使いやすかったです。

ボットン便所ですが、桶で水を掬い流すので匂いは気になりません。

テント場はものすごく広いです。約50張は行けるんじゃないでしょうか。

フラットな場所で、ペグはすんなり入ります。

所々に丸太やベンチがありました。ただ、そういう場所は人気なのですぐ埋まってしまいます。

私はARAIテントのオニドーム2を愛用しています。今回もこちらを使用しました。

金曜日だったので、私達しかいませんでした。

なので、好きな場所に張り放題。星空を写したいので、人が前を通らなそうな場所に設営しました。

丸太椅子もちゃっかり確保しました。

南御室小屋の外観は年季が入っている雰囲気を感じますが、中はとても綺麗でした。

アットホームな居心地のいい山小屋です。

山小屋店主の方もとても親切な方で、天気の事や山の事を色々教えてくれました。

山ご飯はどうしても炭水化物に偏りやすいです。そして、野菜が取りづらいという点があります。

それらを克服するために考えた夕食は、アマノフーズの野菜カレー、ベーコン、レトルト豚汁です。

ベーコンで豪華さを演出します。

そして、野菜カレーにて野菜不足感を解消します。レトルトの豚汁は重量が増えますが、どっさり野菜が入っているのでとてもいいです。

夏山の話になりますが、トマトを持参する事があります。潰れる可能性がある場合は、トマトソースを作って持って行きます。

そうすると、野菜食べたい症候群はかなり押えられるので、お薦めです。

ご飯も食べたらコーヒータイムです。

このコーヒータイムがまた贅沢な時間で好きなんです。非日常とコーヒーを味わうこの時間は至福以外の何ものでもないです。

夜は星空がとても綺麗でした。

タイムラプスを撮りましたので、星空が観たい方は動画を見てください。

空が澄み、月が出ていた割に星がよく見えました。

ただ、とても寒かったです。

バケツに氷が張っていました。

温度計は5度となっていますが、山小屋店主曰く夜は氷点下になったとの事です。

それは寒いわけです。

三日間お世話になった南御室小屋の様子でした。今度は小屋のご飯も食べたいですね。

駐車場とトイレ事情

夜叉神峠駐車場

駐車料金は無料です。約120台停められそうな広さはあります。駐車場にトイレはあります。石鹸はありません。

好立地なので、金土はすぐ埋まります。

停められない場合は、芦安駐車場まで戻り、バスで来る。または、麓の駐車場に停めてタクシーで来る必要があります。

トイレ

この山行で通過するトイレは4箇所です。夜叉神峠駐車場のトイレ、夜叉神峠のトイレ、南御室小屋のトイレ、薬師岳小屋のトイレです。

ちょうどトイレに行きたくなる場所にありますが、行くべき時に行くようにしましょう。

まとめ

いかがでしたか。

鳳凰三山の素晴らしい紅葉が伝わりましたか?

10月初旬の鳳凰三山はとても寒いですが、対策を取れば快適に過ごすことが出来ます。

また、急登や歩きにくい場所はありますが、比較的道は歩きやすいです。

テント泊初心者の方でも登りやすい道だと思うので、ステップアップしたいテント泊初心者にはおすすめです。

あなたの山行のお手伝いが出来たら幸いです。

では、また会いましょう。

コメント