雪が溶けてゼブラ模様となる北アルプスの山々はカッコよく、人々を惹きつけます。

上高地の河童橋から見えるゼブラ模様の穂高連峰に目を奪われてカメラのシャッターを切った経験はありませんか?

ゼブラ模様の穂高連峰とのベストポジションを順番待ちした経験はありませんか?

おそらく、山好き・アルプス好きなら一度は経験があるはずです。

しかし、河童橋で満足していますか?

いや、満足はしていないと思います。本当はもっと近くで穂高連峰を観たい。涸沢カールから観たいと思っていませんか?

近くまで行きましょう。

そう、涸沢カールに行けば、河童橋から見ていた穂高連峰が目の前にあります。

ベストポジションは無限。譲る必要もない。誰に邪魔されるわけでもなくずっと観ていることができます。

また、残雪期だから人も少ないのです。紅葉の涸沢の様な渋滞はありません。のんびりしたもんです。

ただ、残雪期の涸沢までの道のりはどんな感じ?と不安に思うと思います。

ここでは、登山道をわかりやすく解説します。

そして、もうひとつ。

中には「涸沢だけでは物足りない。でも、残雪期の奥穂高や北穂高はスキル不足で無理」という方もいるでしょう。

朗報です。

そういう方には涸沢から蝶ヶ岳ルートをおすすめします。

蝶ヶ岳は涸沢に劣らず穂高連峰が綺麗にみえる稜線で有名です。

とてもおすすめです。

蝶ヶ岳についてもルートを解説します。

では、楽しい残雪期涸沢&蝶ヶ岳登山、スタートです。

【注意】

登山は事前計画が大切です。事故なく楽しく登山をするために、体調面含め必要な登山用品を準備してから登りましょう。特に残雪期は天気がかわりやすいので注意しましょう。

イメージ動画

涸沢&蝶ヶ岳のイメージをサクッとしたい方はこちらをご覧下さい。残雪期の美しさと厳しさの両方がわかるイメージ動画になっています。

涸沢&蝶ヶ岳のルート

上高地から横尾:ニリンソウフィーバー

上高地から横尾までの道はとても歩きやすいです。

登山者だけではなく、上高地観光客も行けます。往復6時間かかりますが。

それぐらい平坦な道が続きます。

今回、5月中旬の山行です。

新緑が美しく、川はエメラルド色をしています。

なぜ、エメラルド色なのか。

それは川底で光の吸収と屈折現象を起こし、エメラルドグリーンの光を反射しているからです。

自然豊かな上高地だからこそなせる技なのです。自然は大切に。

そして、5月中旬から下旬はニリンソウが旬を迎えています。

ニリンソウは雪解けすぐの、春の一時だけ花を咲かせる儚い命たちです。その時しか咲かないからこそ、美しく人の心を惹きつけます。

そのニリンソウは5月中旬から6月1週目まで見頃です。

そのニリンソウを観ながら横尾まで歩きます。

ニリンソウが無ければ飽きてしまったかもしれません。

横尾から本谷橋:本谷橋手間の雪道に注意

横尾からは本格的な登りが待っています。

と言っても、横尾から30分ぐらいは平坦な道です。

いつから雪が来るのか?まだなのか?とびくびくしながら登ります。

涸沢から降りてきた登山客に方がいました。

(私)「雪はどこから出てきますか」

(ご婦人)「本谷橋ぐらいからですよ。橋はこの前の雪崩で壊れたみたいです。チェーンスパイクがあれば問題ないよ」

なんだか不穏な情報からポジティブな情報まで頂きました。ありがとうございます。

さて、歩みを勧めてそろそろ本谷橋に差し掛かった所、出てきました。

雪道です。なんだか、橋みたい。

なぜ、橋みたいと表現したかと言うと、

下がこんなにも空洞になっているからです。

いつか、誰かが、踏み抜くんじゃないかなと思います。

黒ひげ危機一発。

本谷橋からSガレ:雪のトラバース細道

本谷橋であろう場所に着きました。夏に本谷橋に来たことはあります。

ただ、正直、全く違う場所にみえます。

なぜなら、橋がないんですもの。

代わりに雪の道がありました。

この雪道の下は川です。

踏み抜いたら・・・・。川へドボンです。

黒ひげ危機意一発。二回目です。

この時期はまだ厚みがあるので問題はないと思いますが、踏み抜きには充分気を付けてください。

ちなみに、夏の本谷橋はこんな感じです。

なんだか全く違う場所にみえますね。

さて、本谷橋(いや、雪の橋)を渡り、いよいよ坂を登り始めます。

もっと雪が積もっている厳冬期だと川の上を歩いて行きます。

5月中旬ではもう川が出ており、夏道を歩いて上を目指しました。

本当は川の上を歩きたかったのですが、それをするにはもっと早い時期に来ないと駄目ですね。

さて、夏道も夏道で辛いです。

なぜかというと、勝手知る夏道と違うのです。だから、今はどこを歩いているのかわからなくなります。

山肌をトラバースするようなカ所がいくつもあり、見知らぬ山道でした。

雪道ならではの歩きづらさが辛さを助長させます。

青ガレまで来ると見慣れた景色が広がっていました。ちょっとホッとしました。

夏道はこんな感じです。

Sガレから涸沢:永遠に到着しない地獄坂

Sガレと言えば、そこから涸沢ヒュッテがみえる嬉しいような悲しいような場所です。

今回はまだまだ先やないかい!?という感情に襲われました。あー悲しい。

雪道は美しく、夏道にはない楽しさがあるので、それを楽しみに頑張りました。

さて、Sガレも過ぎて目の前に涸沢ヒュッテがさっきよりも大きくみえます。

もう少しで着くぞ!!とテンションを上げて頑張ったのを後悔しました。

なぜなら、歩いても歩いても全く着かないんです。

歩いてもずっとこの景色。本当に辛かった。

多くのYouTuberさんも辛いと言ってました。

ほんまかいな?って思っていましたが、本当です。

一面雪だと距離感が全くわからなく、近くにあるように錯覚が起きます。

なので、これぐらい歩いたからもう着くだろうと思っていても着かないという現象が起きます。

1時間ぐらいで着くかなと思っていましたが、実際は2時間ほどかかりました。

いやはや。辛かった。

涸沢ヒュッテ:ホテルみたいな山小屋

無事に涸沢ヒュッテに着きました。

涸沢ヒュッテのおすすめポイントは部屋が個室になっている所です。

これはコロナをきっかけに壁が取り付けられたようです。

それがとてもいい。

半個室みたいでプライベートが確保されています。

ただ、それにより多くの人数を収容できなくなり、経営も難しくなりました。そのため、宿泊費はとうとう13000円となりました。

賛否両論あると思いますが、山の中でここまで快適な空間を提供してくださるので妥当な値段かなと思います。

さて、もう一つのポイントはご飯が特盛という事です。

本当にすごいです。

主菜が5つぐらいあります。

ご飯もお味噌汁もおかわり自由。

これで満足できな山男・山女はいないでしょう。

お腹いっぱいになったので、晩酌すらできなかったです。

水すらはいりません。

涸沢の絶景:観て!!この星空と朝日!!

星空と穂高連峰がとても美しい。

山ってすごいですよね。こんなに惹きつけられる場所が無限にあるんですから。

ずっと観ていても飽きないです。

星空のタイムラプスが撮れたので、是非動画を見てください。2:03ぐらいから流れます。

星空の撮影POINTを紹介します。

①Mモードにセットする

②1番明るい星にピントを合わせる

*虫眼鏡モードで星を拡大しピントを合わせる。星がぼやけなければOK

③シャッター時間は10~20秒

*月明かりなどで秒数は前後する。明るい夜に秒数が長いと真っ白な写真となる

④F値は限りなく低くする

⑤ISOは2000~3000。ノイズが気になるようならもう少し低くする

⑥蛍光灯はよく見る星の写真、電球は青色に仕上がる

星空のタイムラプスを作るなら以下を参考にしてください。

①「撮影開始までの時間」を星が1番綺麗に捉えられる時間にセットする。

②撮影時間は2枚目の撮影までの時間なので好きな時間にセットする。

*悩んだら①と同じぐらいの時間にセットする

③30分以上撮影できるように開始時間と終了時間を決める。

*①と②を設定すると開始時間と終了時間がでます。そこから、実際の撮影時間がわかります。

私が使っているのはオリンパスのE-M1MarkⅢです。

初心者でも直観的に使えます。値段も10万円と手頃です。この値段でこのような写真が撮れるならコスパがいいなと思い愛用しています。

カメラをお探しの方はこちらのブログを参考にしてください▼

そして、朝も最高でした。モルゲンロートは爆焼けとは行きませんでしたが、美しい景色が、観れました。

この景色は河童橋からは観られないです。是非、近くに来て観て欲しいです。

横尾から槍見台:いざ、蝶ヶ岳へ

残雪期の奥穂高や北穂高はやはりスキルが必要です。

当然のごとく、アイゼンワークやピッケルさばきが必要です。

撤退基準は他の山よりも細かく厳しいでしょう。

雪崩が起きる天気なのか、山道の雪質はどうなのか、アイスバーンはあるのかなどなど

運だけでは登れません。

でも、せっかく上高地に来たんです。

もっと北アルプスの中にいたいと思うと思います。

そこで、ちょうど良いのが蝶ヶ岳です。

なぜ、ちょうどいいのかというと、

①涸沢の帰り道に行ける

②蝶ヶ岳の帰りは徳沢へ降りるので、横尾と徳沢の道をショートカットできる

つまり、絶景がみえる&河童橋までの長い平坦道がショートカットできるというお得なルートなのです。

さて、前置きが長くなりました。

横尾から槍ヶ岳方面へ進みます。

すぐ槍ヶ岳or蝶ヶ岳の看板が出てきますが、残雪期の槍ヶ岳なんて恐れ多くていけません。

蝶ヶ岳方面へ進みます。

のちのち、30年選手の山男さんから聞いた話ですが、横尾から登る蝶ヶ岳は急登で大変ともっぱらの噂のようです。

確かに、下りがなく常に登りでした。

山でありますよね。一生懸命登ったのに、その分下る、メンタルを削る山道。

横尾経由の蝶ヶ岳ではそれがありません。

等高線を観てみましょう。

一切、下りなし、急登が続いているのがわかります。

横尾から約1000m登る事は知っていました。その割にやけにタイムレコードが短いなとも思っていました。

それは急登が続き、一気に標高を上げるからです。

いやはや、大変でした。

槍見台で休憩します。

涸沢では観れなかった、槍ヶ岳がみえて少し疲れが吹き飛びます。

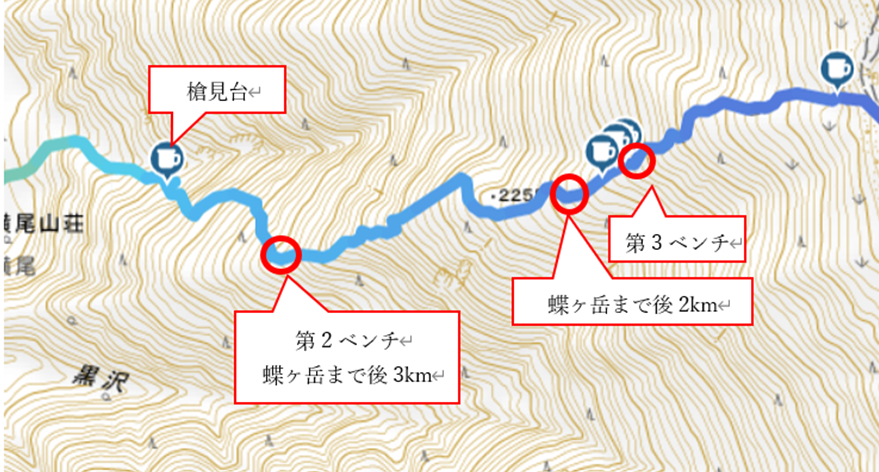

槍見台から第3ベンチ:ここもなかなかの急登

槍見台を過ぎても登りは続きます。

横尾から蝶ヶ岳の道にはカウントダウンとして距離が記されています。

第二ベンチで蝶ヶ岳まで後3km、第三ベンチ(雪で看板は見当たらなかったです)手前で約2kmです。

では、後1kmの看板はどこにあるかというと稜線に出た所です。

槍見台から稜線までは単純計算2.5kmほどです。

でも、この2.5kmが全て登りです。。

横尾から蝶ヶ岳までは約3.5km。そのほとんどが登りですから。とても恐ろしいルートです。

第3ベンチからの地獄:前がみえない猛吹雪

第3ベンチからはしっかり雪が残っています。

チェーンスパイクでもいいですが、アイゼンの方が安定して登れます。

天気が良ければ、登りも楽しいです。

しかし、この日は5月中旬なのに猛吹雪でした。

予報だと15時からだったのですが、予報よりも早く13時ぐらいに降ってきました。

最初は雨、標高を上げると雪に変り、吹雪となりました。

前はかろうじてみえるけども、山道の目印がわかりづらいです。

特に、第3ベンチ付近はどこも同じような景色です。

二つ以上の目印を見付けて進まないと遭難しそうな状況でした。

また、稜線へ出るのも一苦労。

目の前に稜線があるのに、稜線に出る道がみえません。

私達は赤の矢印の方向へ向っていました。

突き進むと謎の広場に出てしまいます。

左上を見ると稜線はあるけど、明らかに稜線へ出る道がないです。

少し戻ると、倒れている目印を発見しました。(元に戻しました)

この目印を発見しなければ、この辺りを徘徊していたでしょう。

危ない危ない。

謎広場の正体はハイマツがうっそうとしている場所だと思います。

雪でぺちゃんことなり広場にみえますが、恐らくハイマツが生い茂る場所だと思われます。

地図で確認すると、赤矢印が間違った山道、青が正しい山道です。皆さん、お気をつけて。

蝶が岳の稜線:幻想的な景色

残念ながら、今回は雲の中に穂高連峰が隠れている状態でした。

しかし、涸沢にはない絶景がありました。

それは見上げるのでは無く、目と同じ高さに穂高連峰がみえる所です。

涸沢の標高は2100mですが、蝶が岳は約2600mです。

穂高連峰は3000m級なので、涸沢よりも目の前にみえることがおわかりになるでしょう。

雲に隠れピークはみえませんが、雲のわずかな隙間からみえる穂高連峰の雄大さは隠しきれません。

かっこよすぎます。晴れていたらこんな感じです。これもまかっこいい。

その格好いい穂高連峰を観ながら蝶ヶ岳ヒュッテへ進みます。

もう少し体力があればもっと景色を楽しめました。

この時は一刻も小屋に入りたかったです。疲れました。

蝶ヶ岳ヒュッテ:アットホームな山小屋

蝶ヶ岳ヒュッテはとてもアットホームな小屋でした。

涸沢ヒュッテの様な快適さはないですが、室内に自炊場があり、のんびり過ごせます。

部屋は仕切りがありますが、隣との距離は近めです。カーテンもしっかり閉めないと丸見えです。

ただ、昔はもっと開放的だった事を考えると、プライベートが確保されています。

ありがたいです。

ご飯はやや少なめですが、おかわりをしてちょうど良いぐらいでした。

蝶ヶ岳は冬期避難小屋があります。

下記の写真の入口という場所から入ります。中は広く、トイレもあります。

雪が積もった穂高連邦が観てみたいので、いつか泊まってみたいです。

厳冬期の北アルプスは知識とスキルが求められるので、訓練を経てからいきます。

蝶ヶ岳から徳沢:NOトレースからの雨で終る

さて、猛吹雪の一夜が過ぎると、辺りは一面は銀世界。

今までのトレースを見事に消し去ってくれました。(ちくしょう!!)

しかし、降りるしかないです。

ここまで来たのだから、蝶ヶ岳山頂を目指します。

蝶ヶ岳ヒュッテから山頂までは5分ですが、前がみえないのでとても遠くに感じました。

山頂を踏み、さて徳沢方面へ進んだところに朗報です。

幸いにも先行者さんのトレースを発見しました。

これが無ければ帰れなかったかもしれません。

ありがたや。

稜線から森林の山道に入る道がわかりづらいので、本当に助かりました。

この謎の広場を迂回しながら森林へ向っていました。

目印もわかりづらく、先行者のトレースがなければ危なかったです。

夏に登ってから冬に登る大切さを痛感しました。

森林に入れば、後は目印に沿って歩けば問題なく帰れました。

標高2000mからは雪から雨に変り、その後ずっと雨でした。

蝶ヶ岳から徳沢までの道は木の梯子が多いです。

雨だととても滑りやすいので、注意が必要です。

駐車場とトイレ事情

東京方面から来る方は沢渡駐車場、関西方面からはあかんだな駐車場に停めます。

そこから、バスで上高地へ向います。

沢渡駐車場は一日700円、沢渡から上高地までのバスは往復で2400円です。

上高地のバス代を節約したい方は三股登山口から蝶ヶ岳に登る方法があります。

しかし、このルートでは涸沢へ行く事は困難なので、常念岳の縦走へ変更するのがいいでしょう。

上高地から明神、徳沢、横尾にトイレや水飲み場があるので問題ありません。

裏を返すとそれ以外は水飲み場、トイレ共に山小屋までありません。

トイレを済ませて、水もしっかりくんでから行きましょう。

まとめ

残雪期の涸沢と蝶ヶ岳ルートをご紹介しました。

いかがだったでしょうか?

いつもかっぱ橋で観ていた景色を間近でみたいと思っていただけたでしょうか?

また、涸沢だけでは、物足りないと思っていた方の一助になれたでしょうか?

北アルプスは日常では決して観る事ができない景色を魅せてくれます。

遠いですが、是非足を運んでみてください。

ただ、下界では初夏を感じますが、山の5月は雪が降ります。

残雪期をなめずにしっかりした装備で臨みましょう。

では、また会いましょう。

コメント