「雪山は天国もしくは地獄である」

こんな言葉を聞いたことはないでしょうか。

夏山とは違い、この世の物と思えない程の美しい景色が広がっています。

美しく雄大な景色を観るために登っている人が多いと思います。

中には、冒険感がくすぐられて雪山へ登る人もいるでしょう。

しかし、一度天気が荒れれば、それまでの美しい景色は一変し、人間を寄せ付けない厳しい山へ変貌します。

このように、天国のような美しく幻想的な景色を見せる一面と死と隣り合わせ一歩間違えたら死に至る地獄のような一面を持ち合わせているのが雪山です。

雪山で地獄を味わう場面の1つに雪崩があげられます。

雪山に登るなら、雪崩への対策は必須項目です。

今回、残雪期の赤岳に登りました。

幸いにも天国にいるかのような体験をしましたが、地獄に落ちないように対策をとり挑みました。

なので、残雪期の赤岳への登山道の紹介と共に雪崩対策もお伝えします。

【注意】

登山は事前計画が大切です。事故なく楽しく登山をするために、体調面含め必要な登山用品を準備してから登りましょう。

イメージ動画

残雪期の文三郎尾根を通り、赤岳山頂に登った動画です。サクッとイメージしたい方はこちらをご覧ください。

赤岳文三郎の雪崩危険予測をしよう

「雪山は登りたいけど、雪崩には遭いたくない。」

誰もが思っています。

しかし、それ以上に「私は雪崩に遭わない」と思っていませんか?

私も思っていました。

ただ、雪崩を勉強するとその思いは消えました。

雪崩は各地で起きており、年平均6件発生しており、雪崩被害に遭われた方の約半数は亡くなる結果になっています。

雪崩に遭遇する可能性は少ないですが、被害は甚大です。

生死を分けるのは、

「雪崩に逢わない」

「早く発見してもらう」

この2つです。

1つずつみていきましょう。

雪崩に逢わない

雪崩は雪崩地形と不安定な積雪と人など刺激の3つが大きく関係しています。

日本雪崩ネットワークでは、この雪崩の危険トライアングルと呼んでいます。

そもそも、なぜ雪崩が起きるのか。

簡単に言うと、弱層に刺激が加わり、雪粒同士の結合力を弱め、破壊するからです。

層のつり合いが破壊された後は、重力に従い下へ流れていきます。

これが雪崩の発生メカニズムです。

ちなみに、スラブ(板状の性格を持った雪層)の事です。

傾斜が強い場所だと、ちょっとした刺激により雪の結合力は破壊されるます。

風が強ければ、新雪が積もり吹きだまりとなり、弱層を形成し、ちょっとした刺激で雪崩れます。

気温が高ければ、雪の結合力を弱め、雪崩れます。

土台が不安定な弱層に湿雪が積もれば、容易に雪崩れます。

という訳で、雪崩が起きやすい地形と不安定な積雪と人などの外的刺激により雪崩は起きます。

そこで、地形、刺激、雪質に分けて事前に雪崩の危険予測をしましょう。

赤岳の文三郎の雪崩の危険予測は後述します。

【起こりやすい地形】

・斜度:35~40度以上

・谷:雨の日に水が流れる場所

・崖:雪庇など形成しやすい

・突出した岩:雪の断続性を切る

・樹林が少ない場所:摩擦が減る

・孤立した地形:地形が積雪を支えられない

【刺激】

・風:風速×3=移動する雪の量(吹きだまりの形成しやすい)

・気温:雪が溶ける、弱層が破壊される

・雨:弱層あるいは境界面が濡れる、あるいは水で浸されることで、雪の結合力低下

・人の多さ:物理的な刺激

【雪質】

・新雪後:雪の結合力が弱い

・湿った雪:雪の結合力が弱い

・締まった雪:雪の密度が高い

雪質について、もっと詳しく知りたい方はこちらのサイトが参考になります。

これらの項目を総合的に評価していきます。

自然相手なので絶対はないですが、事前に危険予測する事は雪崩回避の一助になります。

なぜなら、事前の危険予測はリスクマネジメンにつながるからです。

例えば、気温が高くなると雪崩が起きやすくなりますが、気温が高くなる日中を避け午前中に登れば危険リスクは下がります。

その為に、日帰りを1泊2日に山行スケジュールを変える事も危険リスクを下げる方法の一つです。

このように、登る前に危険予測をする事は雪崩に合わない唯一の方法です。

早く発見してもらう

いくら雪崩に気を付けても、遭遇してしまう時はしてしまいます。

それでも生存率を高めるには、いち早く発見してもらう事です。

表層雪崩は新幹線の速さ、全層雪崩は自動車の速さであなたを襲ってきます。

それは本当に一瞬の出来事でしょう。

エアポケットを作る暇も無く襲ってきます。

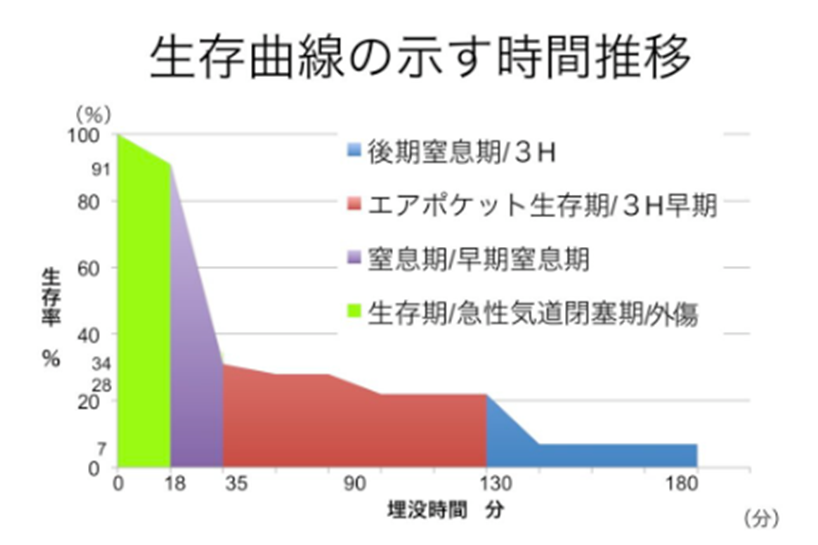

これは雪崩完全埋没者の生存曲線です。スイスの雪崩事故から作成されました。

雪崩発生から18分後に発見された場合、91%が生還します。

しかし、35分後は34%まで低下します。

ここからわかるように、早く見付けてもらう事は生死を分ける大切なPOINTです。

では、そのためにはどうしたらいいのか。

家族に山行計画を伝えておく、登山届を出す、山行計画を途中で変更しない。色々ありますが、即効性のあるのはビーコンを携帯する事です。

ビーコンとは低消費電力の近距離無線技術「Bluetooth Low Energy」(BLE)を利用した位置特定を行う機械の事です。

ビーコンは2つの機能があります。

自分を見付けて貰う

雪崩被害者を見付ける

自分だけ持っていても、他の方が持っていても迅速な発見・救助に繋がりません。

雪山に登る人の全てがビーコンを携帯する事で、18分以内に雪崩被害者を発見する事ができます。

それにより、人の命を救う事ができます。

持っていない人は自分の命も人の命も守るために携帯しましょう。

約8割のシェア数を誇るビーコン機種はマムートのバリックスです。

70mの範囲の捜索が出来、アマチュア登山者には充分な性能が備わっています。

ただ、買うには勇気がいる値段。

ただ、命には代えられないのも事実。

そこで、一番コスパがいいのは、レンタルです。

やまどうぐレンタル屋さんでは様々ビーコンを取りそろえています。

もちろん、マムートのビーコンもあります。

値段も購入よりも1/10の値段でレンタルすることができます。

雪山へ行く回数が少ないなら、レンタルをおすすめします。

登山ルートの概要

今回は八ヶ岳山荘の駐車場から美濃戸登山口の南沢ルートへ進み、文三郎尾根から山頂へアタックしました。

文三郎尾根の手前にある行者小屋まで約3時間半かかりました。

雪道ではありますが、トレースはバッチリあるので、ラッセルは不要です。

それでも、滑ったり、ふんばりがきかなかったりと足を取られる事があったので、コースタイムよりも遅くなりました。

北沢ルートから赤岳鉱泉へ向かい、行者小屋へ行くルートもありますが、赤岳鉱泉へ行く分タイムロスです。

常駐している山小屋に用事が無い限り、南沢ルートをおすすめします。

八ヶ岳山荘の駐車場についてはこちらのブログをご覧ください。

登山ルートの紹介

美濃戸登山口の南沢ルートから行者小屋へ

今回は朝4時過ぎから登り始めました。

理由は、日帰りの赤岳は時間がかかる事、雪崩が高まる日中をできる限り避けるためです。

朝4時は真っ暗ですが、林道は一本道で危険な場所はないので問題ないです。

4輪駆動車があれば赤岳山荘に駐車できるのですが、私の愛車はFF車なので歩くしか選択肢がありません。

平坦な道ならいいですが、この雪に加えて坂はFF車では無理です。

スタックします。

赤岳山荘に停めていた全ての車はチェーンを履いていました。

林道の様子はsakizakiの山ブログで紹介しているので、そちらをご覧ください。

はい。美濃戸登山口に到着しました。

美濃戸山荘でトイレ休憩をしましたが・・・。

トイレは綺麗に使いましょう。タンクに水を貯めてちゃんと流しましょう。

美濃戸登山口には北沢ルートと南沢ルートの2つあります。

今回は文三郎尾根へ行きたいので、南沢ルートへ進みます。

平日の朝5時ですが、それなりに登山者は多いですね。

もっと少ないかと思いました。

人が多ければ弱層への刺激が増えて、雪崩のリスクが高まるので少し心配です。

ひとまず、行ってから判断しましょう。行者小屋までは雪崩リスクも少ないので大丈夫です。

朝日が出る朝5時の気温は-8度です。

寒いけど、動いていれば問題ありません。

手先も足先も大丈夫です。

南沢は苔とゴロゴロ岩のジュラシックな雰囲気があります。本当に恐竜が出てきそうなそんな雰囲気がある山です。

それも雪が積もると雰囲気も一変。

雪が苔も岩を隠し、雪山特有のモノクロな世界へと変えていきます。

それはそれでいい雰囲気です。

そして、雪が岩を隠すので歩きやすいです。

私は南沢ルートの核心部だと思う場所があります。

ここです。

ここの一気に標高をあげるのがしんどいです。

やや斜めの鉄の階段に雪が積もることで滑ります。

鎖を持つなり3点支持以上しないと滑り落ちます。

ここを登り切れば、後は歩きやすい道が続きます。(登りますけどね)

南沢は幾度も川を徒渉をします。

そのため、木道も多くなります。

木道に雪が積もると本当に滑るので、チェーンスパイクないし、アイゼンはつけて歩いた方がいいです。

標高を上げていくとだんだん気温が下がって肌寒くなります。

特に日陰だと本当に寒い。特に耳が寒いです。

普段は音が聞こえなくなるので、嫌なんですが、おもわずフードを被るほど寒さ。

気温はなんと-14度。それは寒い訳です。

動いていても寒いですね。耳もそうですが、足先が少し寒く感じてきました。

白湯を飲んで、適宜休憩を挟みながら、行者小屋を目指します。

先を進めると、開けた場所に到着しました。

夏は岩ごろの場所で、いわゆる河原みたいな雰囲気のある場所です。

冬は雪が積もり雪原へと姿を変えます。

その雪原に一本の道しかないこの雰囲気がかっこいいですね。

スノーシューを持っていれば雪原を歩き回れるのに、残念です。

ここは八ヶ岳の大同心を観ることができます。

隆々しくかっこいいですね。

雪を纏い、かっこよさが際立っています。

しかし、雪が積もっていないということは風が強いのかな。

ここをクライミングする方はすごいです。尊敬です。

さて、この道を進むとまた林道へ入ります。

朝日が入る時間となり、雪に太陽の光が反射してとても綺麗です。

朝のこの時間は好きですね。

早く登る利点です。

さて、また開けた場所に出ました。

さっきよりも八ヶ岳連峰がより壮大に観られるビューPOINTです。

ここからだと八ヶ岳連峰の稜線から太陽が昇る瞬間が観られるのでおすすめです。

雪原の一本道を歩いて行くと、八ヶ岳がどんどん大きくなっていきます。

この時がとても好きなんです。

「八ヶ岳にきたぞ、登るぞ」って思えるので。

そんな思いに浸っていると、行者小屋に到着しました。

赤岳と横岳の稜線の間から太陽がでてきそうです。

阿弥陀岳のモルゲンロードは終っちゃいましたが、ここにテント泊したら観れそうですね。

さて、文三郎尾根の様子を見てみましょう。

文三郎尾根の雪崩評価

行者小屋から文三郎尾根の様子を確認してみます。

結構、人が登っていますね。

アップで観てもあまり雪の量はわからないです。

なぜ、こんなにも文三郎尾根の雪崩を警戒しているかと言うと、2年前に雪崩事故が起きたからです。

赤岳南陵から文三郎尾根に向かって面発生乾雪表層雪崩が起きました。面発生乾雪表層雪崩はストームスラブともいいます。

この雪崩事故で一人の方が亡くなられています。

なので、この教えを活かし、雪崩被害を起こさない為にも雪崩の評価をしてから登ります。

【起こりやすい地形】

・斜度:35~40度以上である

・谷:谷ではないが、山肌のトラバース

・崖:なし

・突出した岩:あり

・樹林が少ない場所:森林限界以降である

・孤立した地形:なし

・ウィンドスラブ:稜線近くであり、あり得る

【刺激】

・風:風速3m/s以下

・気温:-5度

・天候:晴れ

・雪&雨:5日前に積雪あり。それ以降は雨雪なし。

・人の多さ:約30人

【雪質】

わからない

雪質は登ってみないとわからないけども、朝8時過ぎなので、雪の状態もいいのではないかと思い登ることにしました。

ビーコンの電源をONにして、いざ文三郎尾根へ!!

行者小屋から文三郎尾根へ

行者小屋では、アイゼン・ピッケル・ヘルメットを装着して準備万端です。

赤岳へ行くには、地蔵尾根と文三郎尾根があります。

今回、文三郎尾根にした理由は最短距離で登るためです。

地蔵尾根から登ると赤岳展望荘を経由して赤岳山頂を目指します。

稜線歩きは楽しいのですが、時間がかかります。

私にはネックPOINTでした。私の足では安全なうちに登り切れないと思ったからです。

もう少し鍛えてから冬の地蔵尾根、文三郎尾根周回コースをしたいと思います。

では、本題の文三郎尾根についてです。

阿弥陀岳分岐を文三郎尾根方面に進むと、すぐ急登になります。

もう、予想以上です。

雪の壁を登っている、そんな感覚を覚えます。

上を見えても終わりが見えない、いつが終わるのかわからないそんな途方もない道です。

足が前に進みません。

一歩進み、休み、一歩進み、休み。

文三郎尾根しんどいと言われている理由がわかりました。

私は、辛すぎてだんだん面白くなりましたw

辛いときは後ろを振り返ってください。

こんなに登ったんだとちょっとした自信が沸いてきます。

太陽っていつも勇気を与えてくれます。光を浴びて頑張ろうと思えるようになりました。

森林限界を越えると素晴らしい眺望が広がっています。

右には阿弥陀岳、左は横岳、正面には本丸の赤岳を観ることができます。

この辺りから雪山の魅力に取憑かれます。

八ヶ岳ブルーと太陽に照らされた雪山、所々ゼブラ色をした山肌。

夏にはない絶景があります。

これに取憑かれたら逃れることはできません。

ここから楽しくなってきます。クライマーハイです。

登って登って登って行きます。

全然着きません。八ヶ岳ブルーが綺麗。

階段登ればあと少し。

あのトラバースに到着しました。

2年前はここの上から雪崩が発生しました。140mほど流されたそうです。

雪質は湿雪の箇所もありますが、トレースはしまり雪です。

上を見上げてもウィンドスラブはありません。

足下も上も雪崩れる可能性は少ないため、登山続行。

緊張感もありましたが、この道は素晴らしかったです。

八ヶ岳ブリーに向かって、雪の道を歩いているこの瞬間がとても好きです。

辛い文三郎尾根を登ってきてよかったなと思いました。

そして、無事で渡り終えてよかったです。

文三郎尾根から山頂へ

文三郎尾根を登り終えると中岳のコルや阿弥陀岳がより近くに観ることができます。

ここからは以前にも登った事がある道です。

夏道でここの様子が見たい方はこちらをご覧ください。

ここは赤岳山頂取り付けまでは風の通り道になっており、風は強いです。

その証拠に道には雪が少ないです。

岩と雪と氷のミックスになるのでアイゼンワークが必要になります。

足下には気を付けてください。

さて、この登山最後の核心部に到着しました。

ここからぐっと登っていきます。

写真や動画を撮る余裕がないほど、登ることに必死になります。

午前中だと雪もしまっているのでアイゼンがききやすいです。

そして、ピッケルも使い3点支持を確保しながら登っていきましょう。

最悪、1点が外れても残りの2点が身体を支持してくれます。

滑落停止姿勢が取れるように、ピッケルは山側です。

登り初めて、後ろを振り返ると、かなりの高度感があります。

よく登ってきたなと思います。そして、帰りは無事に降りれるのだろうかとも思います。

ここを登り終えると、権現岳や真教尾根との分岐に到着します。

ここまで来れば本当にあと少し。約10分で到着します。

ここからの道は人一人が通れるほどの幅しかありません。

なので、1人ずつ通りましょう。

この辺りはお腹も空いて、疲労もあり、景色を堪能できませんでした。

もっと景色を堪能したらよかったなと後悔しています。

全く観ていません。

そんなこんな約30分。山と格闘してようやく山頂が見えてきました。

もう体力も残りわずかだったので、山頂に到着してよかったです。

山頂の気温は約-7度、風速約7m/sです。体感温度は約-14度。

風を防ぐだけで体感温度は軽減できるので、山頂から少し下がった場所で休みましょう。

南アルプスや阿弥陀岳を観ながら、暖かいお湯を飲み、ご飯を食べました。

来て良かったなと思いました。

山頂からの下り道

登りの時点で思った事は「これは降りれるのだろうか」

という疑問です。

この急登を降りるとかあり得ないとよく思いますが、意外と降りれます。

もちろん、駆け足ではひょいひょい降りれないです。

小股で歩き、足はフラットに置き、アイゼンは雪にかませ、ピッケルも安定した雪に刺しながら下りました。

そうすると、安全に降りることができます。

高度感があり怖いかもしれませんが、腰が引けると滑落してしまいます。

恐怖感がある場合は、身体を正面に向けず、横に向けかに歩きをして降りましょう。

一般的に推奨された歩き方はありますが、自分が一番怖くない姿勢で降りるのが身体も動きやすく滑落するリスクも減るでしょう。

まとめ

残雪期の赤岳は厳冬期よりも登りやすいです。

雪山を楽しむにはいい季節です。

その反面、気温もあがり雪崩のリスクもあがります。

雪崩が起きると、命に関わります。

必ず家に帰る事が山の鉄則です。

自分の命も相手の命も守るためにも、最低限の準備をして雪の赤岳へ挑戦しましょう。

コメント