中央アルプスの檜尾岳をご存じですか?

登山好きな方でも、意外と知らない方が多いかもしれません。それほどマイナーな山です。

たとえば、Google検索で北アルプスの槍ヶ岳は100人、同じ中央アルプスの木曽駒ヶ岳は約60人が調べているのに対して、檜尾岳を検索する人はわずか1人程度。まさに“知る人ぞ知る”山です。

菅の台バスターミナルからしらび平駅へ向かう途中、誰かが途中下車するのを見かけたことはありませんか?

1便に1人くらいのペースで下車する人がいるそうですが、その多くが檜尾尾根から檜尾岳を目指す登山者です。

「檜尾尾根」と聞くと、猛者しか行けない場所…というイメージがあるかもしれません。でも実際は、危険箇所が少なく、体力さえあれば誰でも登れるルートです。

しらび平駅からロープウェイで千畳敷駅まで登り、千畳敷カールの雄大な景色を楽しむのも素晴らしいですが、最近はとにかく混雑していますよね。

人ごみをかき分け、山頂を目指すのではなく、自分のペースでじっくり歩く登山もまた良いものです。

今回は、そんな「人混みがちょっと苦手な山好きさん」に向けて、檜尾尾根や檜尾岳から千畳敷駅へと続く登山ルートを詳しくご紹介します。

最後まで読めば、「中央アルプスって、木曽駒ヶ岳だけじゃないんだ!」と実感していただけると思います。

【注意】

登山は事前計画が大切です。事故なく楽しく登山をするために、体調面含め必要な登山用品を準備してから登りましょう。

イメージ動画

サクッと檜尾尾根から登る檜尾岳、檜尾小屋、千畳敷駅までの稜線をイメージしたい方は、こちらの動画をご覧ください。

7月中旬のテント泊装備

下界にいると7月にもなると暑くて、熱中症アラートがでるほどです。山でも7月になると気温も高くなり、過ごしやすくなります。

しかし、雨や曇りの日、風が強い日などはぐっと気温が下がります。

天気が良い日が10~13度ぐらいなら、天気が悪い日は10度下回ることがあります。

そのため、荷物を減らし過ぎるのはよくありません。

オーバースペックぐらいが丁度良いです。「今回も使わなかったね」と言っているのは幸せなことです。

実際、ダウンの上は使いませんでした。星空ときすら着用しませんでした。フリースで寒さを防ぐ事ができました。

ダウンパンツは下パンツがランニングウェアだったため、星空観察のときに着用しました。

ただし、朝方の風が吹いたときはさすがにフリースだけでは寒かったです。なので、時と場合によるので、やはりオーバースペックが丁度良いと思います。

今回の山行で持参した登山装備品を紹介します。参考にしてください。

| 品名 | |||

|---|---|---|---|

| シュラフ |  | モンベルの#3 | 使い勝手がいいです |

| マット |  | サーマレストのネオエアーXサーモ | 寝心地が最高です。どこでも眠れます |

| ダウン(上) |  | パタゴニアのダウンセーター | 暖かいですが、夏には暖かすぎるかもです |

| ダウン(下) |  | ネイチャーハイクのダウンパンツ | コスパ最高のダウンパンツです。保温性は申し分なし |

| 寝間着(パンツ) | ランニングウェア(長ズボン) | ||

| ベースレイヤー |  | アイスブレイカーの150デールの長袖 | 臭い、汗染み、全てを解決してくれるのがアイスブレイカーです |

| ベースレイヤー |  | アイスブレイカーの150デールの半袖 | 品番IB0A56WLがおすすめです。着心地が良いです。 |

| フリース | モンベルのクリマプラスニットパーカー | モンベルの企業努力に脱帽です。 |

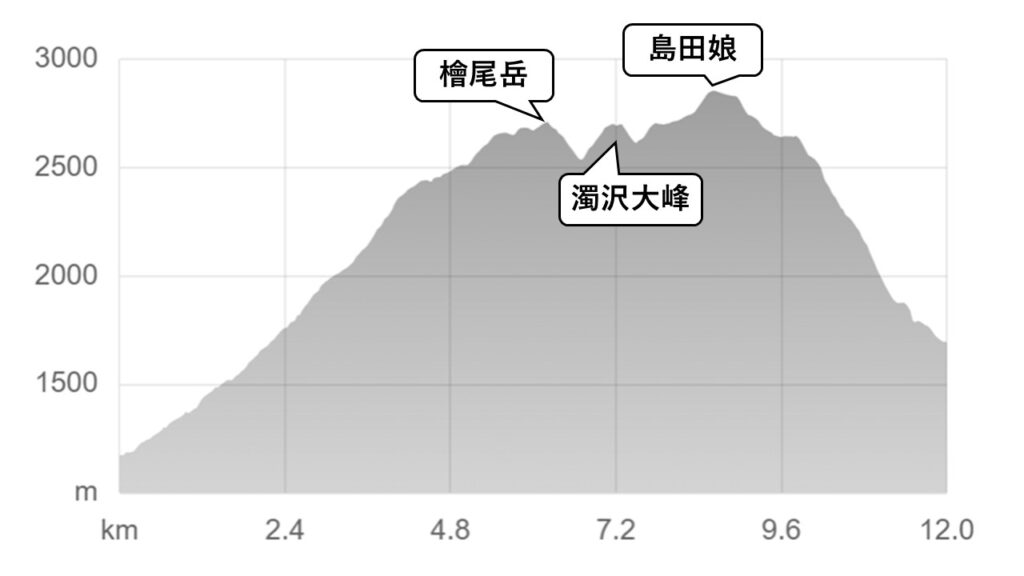

ルート概要

檜尾岳は、中央アルプスの主峰・木曽駒ヶ岳と、その重鎮・空木岳のちょうど中間に位置する山です。標高は2,728m。主峰と次鋒に挟まれているからこそ、山頂からの展望は圧巻です。

右には木曽駒ヶ岳や宝剣岳、左には空木岳へ続く稜線が一望できます。

まさに「中央アルプスの中心にいるからこそ体験できる」贅沢な景色がそこにあります。

ただ、その景色に出会うには、ちょっとした頑張りが必要です。

菅の台バスセンターから「桧尾橋」バス停まで、ロープウェイ行きのバスに乗り、途中下車します。ちなみに、バス停の「桧尾橋」の「桧」は簡略字、山の「檜尾岳」の「檜」は正字です。

公共施設では読みやすく書きやすい「桧」が、山名などでは正式な表記である「檜」が使われる傾向にありますが、どちらも同じ意味です。

登山は、檜尾尾根登山口からスタートします。標高1,200mの登山口から、標高2,680mの檜尾小屋まで、およそ1,500mを登るルートです。

しかも、距離はわずか6.4km。その勾配は、北アルプスの燕岳(中房温泉から)や白馬岳(猿倉から)と同じくらい。

どちらも「急登でキツい」と有名なルートですよね。

つまり、檜尾尾根も同様にハードな道のりだと思っておいて間違いありません。

むしろ、燕岳や白馬岳のように途中の景色で癒されるポイントが少ない分、体感的にはより過酷かもしれません。

燕岳には合戦小屋のスイカや展望、白馬岳には大雪渓や高山植物などの見どころがありますが、檜尾尾根は稜線に出るまでは基本的に森の中。

その分、風や直射日光から守ってくれるというメリットもあります。

つまり、檜尾尾根は「森の中をひたすら登るルート」ということ。

でも、小檜尾岳の麓までたどり着けば、中央アルプスの絶景が待っています。

檜尾小屋のテント場は居心地もよく、眺望も最高です。千畳敷カールに匹敵するお花畑が広がり、特に7月中旬までは一面に花が咲き乱れます。

この時期にテントを担いで訪れるのは、かなりオススメです。

檜尾小屋から木曽駒方面を見ると、濁沢大峰や島田娘が望めます。そのアップダウンの激しさに思わず尻込みするかもしれません。

空木岳方面を見ても、あの直下の急登には眩暈がしそうです。

でも、実際に歩いてみると「なんてことはない(もちろん疲れますが)」という道。

遠くから見て怖気づく山容も、歩いてみれば意外と登れる。山って、そういうものですよね。

それに、そうしたアップダウンがあるからこそ、中央アルプスの稜線は魅力的なんです。

だからこそ、景色を楽しみながらゆっくり歩くのが一番です。

全体を通じて、命の危険を感じるような大きな危険箇所はありません。ただし、転倒すると転がり落ちそうな斜面はあります。

これは、どの山にも共通するリスクですね。油断せず、しっかり注意して歩きましょう。

ルート詳細

登山口から赤沢ノ頭

さて、菅の台バスセンターからバスに揺られること約20分。「桧尾バス停」に到着しました。

その前にちょっと菅の台バスセンターからここまでの道のりをお話しします。

この日は土日ということもあり、菅の台バスセンターの行列がすごかったです。

その中で、スタッフの方が「途中下車の方は教えてください」と声をかけてくださり、私は「はいはい!!」と手を挙げ、他の登山者たちをかき分けてバスに乗り込みました。

車内は満員で、途中下車する登山者が奥まで入り込むと混乱が起きるからか、前の扉から補助シートに案内され、とてもラッキーでした。

普段なら何も考えずに終点まで乗るのですが、今回は途中の「桧尾橋」で降りなければなりません。

寝ている場合ではありません。 「ここか?ここか?」とバス停名をチェックし続け、周囲から見ればきっと挙動不審だったことでしょう。

そして、ついに「桧尾橋」に到着。

「ここで降りるの?」「どこに登るんだろうね」という周囲の声が耳に入ります。

わかります、数年前の私も同じことを思っていましたし、口にしていました。まさかその立場になるとは、自分でも驚きです。

バス停から少し登った場所に、檜尾尾根登山口があります。

大きな看板が出ているので、すぐにわかります。ただ、ここはバス同士がすれ違うポイントにもなっているため、車には十分注意しましょう。

登山口から赤沢ノ頭までは、およそ3時間の道のりです。 さあ、出発です!

最初に少し坂を登ると、そのあとは比較的穏やかな道になります。 杉林が広がり、まるで東京近郊の山のような雰囲気。

6.4kmの距離で標高を1,500m上げると聞くと、かなりの急登をイメージすると思います。確かに急な登りはありますが、燕岳ほどではありません。

登り続けていくと、小さな水の流れが道を横切る場所が現れました。

川と呼ぶには控えめな水路ですが、水分でぬかるみ、滑りやすくなっていました。 登りは問題ありませんが、下りでこのルートを使う方は特に注意が必要です。

そして、ウェットな道や急登より厄介だったのが、登山道に張り出している草木たち。

このルートを歩く人が少ないのか、草木の勢いがすさまじく、ストックが引っかかって前に進みにくい場面もありました。

申し訳ないと思いつつ、時には草をかき分け、ちぎりながら進むことに。

笹も多く、ハーフパンツだと足を切ってしまいそうです。温泉に入ったときにしみるのはつらいので、ここを歩く際はスパッツや長ズボンの着用をおすすめします。

足元はゴツゴツした岩が少なく、歩きやすい土道が続きます。

ときおり高山植物も目に入り、紫色でナスのような形をしたつぼみの花に癒されました。 名前は分かりません。高山植物を見たくてアルプスに来たのに、名前が覚えられないのが自分でも残念です。

尾根道を歩いていると、自然がつくった芸術的な階段に出会うことがあります。

木々は成長のために根を先へ先へと伸ばし、障害物を超えて広がっていきます。土が流されて根がむき出しになっても、それでも平然と立ち続ける木の強さを感じます。

そんな力強い木の根を足がかりに、よじ登りながら標高を上げていきます。 雨の日は滑りやすくて苦手ですが、乾いていれば頼れるステップです。

このような尾根道が続いてくると、「もうすぐ赤沢ノ頭だな」と感じられるようになります。

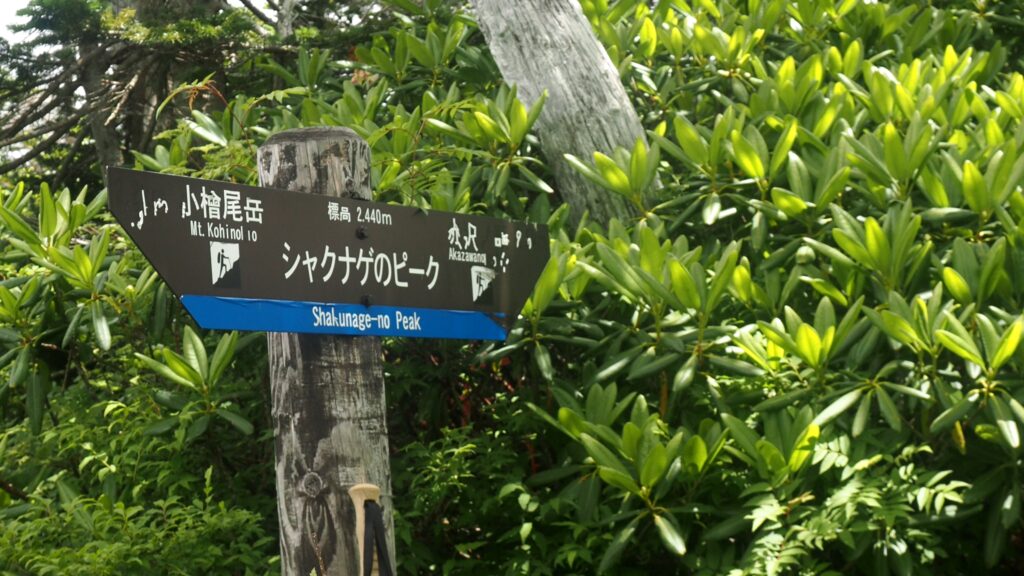

赤沢ノ頭からシャクナゲのピーク

赤沢ノ頭からシャクナゲのピークまでは、およそ1時間半のコースタイムです。

全行程の2/3地点にあたるこの区間は、傾斜もきつく、体力的に疲労が出始める頃。しゃりばて(エネルギー切れ)しないよう、こまめに補給をしながら進みましょう。

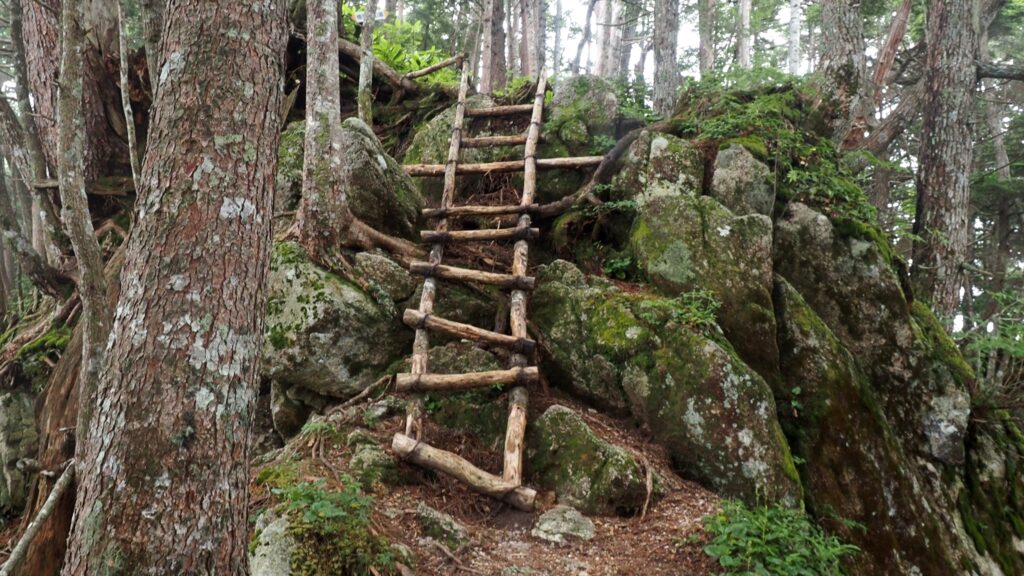

赤沢ノ頭を過ぎると、尾根道がさらに続き、山の斜面は一段と急になります。 そのため、道中には梯子や脚立といった“お助けアイテム”が現れます。

こんな山奥に誰が運び入れて設置してくれたのか……本当に頭が下がります。ありがたく使わせていただきましょう。

この区間もひたすら標高を上げる登りが続きます。

特に一箇所、長い脚立があるので、高所が苦手な方には少し怖く感じるかもしれませんが、しっかり固定されているので安心です。 下を見ずに、上を見て一歩ずつ登っていきましょう。

このセクションでは、1.3kmの距離で標高を約450m上げます。

参考までに、八ヶ岳の蓼科山には複数の登山口がありますが、七合目登山口から山頂までは標高差約400m。

つまり、蓼科山を丸ごと1.3kmで登るような感覚なので、それなりのキツさがあります。

ただし、「赤沢ノ頭までの道」と「これからの道」、どちらが歩きやすいかと問われたら、間違いなく前者です。

理由は簡単。梯子や脚立のような道具を使うような斜度ある道がなく、歩きやすい道が多かったから。というわけで、気合いを入れて登っていきます!

岩をよじ登る箇所もありますが、杭がしっかり打ってあるので安心して登れます。

そうした“登山アトラクション”を乗り越えていくと、時折、視界がぱっと開ける瞬間が訪れます。 どこの山かは分からなくても、開けた景色を見るだけで気分はぐっと上がります。

そして、木々の数も徐々に少なくなり、空が見え始めます。 今までの森の雰囲気とは明らかに違ってきました。

木の隙間から遠くの山々が見えただけでも、不思議と元気が湧いてきます。

そんな景色を楽しみながら歩いていると、やがて道は少しずつ平坦になってきました。 もう少しで、シャクナゲのピークです。

シャクナゲのピークから檜尾小屋

シャクナゲのピークは少し狭い場所ですが、休憩には最適なポイントです。

先客がいる場合は、少し先へ進んで休憩するのが良いでしょう。 私が通ったときにも先客がいたため、シャクナゲのピークを少し下った場所でひと休みしました。

さて、ここまで来れば、ゴールの檜尾小屋までもう少し。

ここからのコースタイムは約1時間ちょっとです。

1.3kmの距離を歩きながら、標高を約250m上げていきます。 赤沢ノ頭からシャクナゲのピークまでの区間と距離は同じですが、標高差は半分です。

つまり、これからは比較的なだらかで、のんびりとしたハイクを楽しめる……はずでした。

ところが実際は、ここでも草木の勢いがすさまじく、足元に絡みついてなかなか歩きにくい場面が続きます。 とはいえ、土の道なので、まだマシです。

登っていくうちに、木々の隙間から見える空の範囲がだんだん広がってきました。

しかし、「もうすぐ着くかも」と思った瞬間こそ、要注意。 山では、そんなときこそ“偽ピーク”にだまされがちです。

何度も経験してきましたが、そう感じるときって、たいてい身体も疲れているんですよね。

しっかりエネルギーを補給しながら、無理なく進みましょう。

草木が伸び放題の斜面を登りきると、小檜尾岳の麓に到達します。 ここまで来れば、景色も見渡せるようになり、気力も回復してくるはずです。

道自体は歩きやすいので、焦らず、ゆっくり進めばいつか必ず辿り着ける。 それが登山の良いところです。

そして、ついに登り切りました。が、あたり一面、まさかの真っ白!

でも、不思議と気持ちは沈みません。 景色が変わると、気分も変わるものですね。

目の前には岩場が現れます。一見大変そうに見えるこの岩場も、実は意外と登りやすく、梯子や杭も整備されていて足場はしっかりしています。

登りきると、ついに念願だった稜線が目の前に現れました。

たとえ視界が真っ白でも、この緑と白のコントラストを見られただけで満足。

目の前には、山小屋らしい風格のある「檜尾小屋」が姿を現します。 本当に絵になる風景です。

ご褒美のような稜線歩きを楽しみながら、ゆっくりと小屋へと向かいました。

檜尾小屋テント場の過ごし方

檜尾小屋には水場がないため、到着前に水を汲んでおく必要があります。 小屋手前の少し坂を下ったところに水場があり、そこで補給します。

私は夕食・朝食・翌日の行動用として、3リットル程度が必要だと経験的に分かっていたので、プラティパス2Lとナルゲン1Lに水を汲みました。

水には少し浮遊物が見えたため、浄水器でろ過して飲むことにしました。

この水場から小屋までの道のりが、意外とキツいのです。体感的には、涸沢ヒュッテ直前の道くらいしんどく感じました。

時間にすれば5分ほどの登りですが、「もうすぐ着く」と思ってからが長く、気持ち的に一番堪える区間です。

そんな最後の力を振り絞って登りきると、目の前に檜尾小屋が現れます。

この檜尾小屋は、もともとは避難小屋でしたが、2022年に有人小屋としてリニューアルオープンされました。

食事の提供はありませんが、宿泊は可能です。とても清潔で快適な山小屋です。

小屋から5分ほど歩いたところにテント場があります。 小屋で受付を済ませ、指定された場所に設営します。今回は空きがあったため、展望の良い木曽駒ヶ岳方面の区画を確保できました。

ただし、同じ木曽駒方面でも檜尾岳寄りの場所は傾斜があり、寝づらいとのこと。 私はギリギリその手前の平坦な場所を取ることができ、ホッとしました。

テント場の収容数は10〜15張り程度。事前予約制なので、予約さえしておけば泊まれないということはありません。 利用料は1人2,000円。ありがたい価格設定です。

設営後は、テントの縁に腰掛けて本を読んだり、のんびり景色を眺めたりして、思い思いの時間を過ごしました。

7月中旬は気候も過ごしやすく、日中は長袖ベースレイヤーとフリースでちょうどいいくらいの気温でした。

この日の夕食は、持参した「そうめん担々麺」

周囲を見渡すと、さすがは檜尾小屋のテント場。 山登り玄人らしき方々が、豪快に肉を焼いていたり、ワインとチーズで優雅に晩酌していたりと、それぞれのスタイルで山の夜を楽しんでいました。

私もいつか、山ごはんにもっとこだわれる余裕ができたらいいなと思いつつ……。 現状は、担々麺の素を担ぐので精一杯です。

夕食を終える頃、ガスが晴れて中央アルプスの稜線が姿を現しました。

そして、檜尾岳へと続く登山道には、ハクサンイチゲの花々が一面に咲き誇り、夏山の素晴らしさを感じさせてくれました。

だんだんと日が落ちると共に、雲海がオレンジ色に染まっています。太陽が沈むだけなのに、同じ景色が同じ景色にみえません。

日が落ちるまで、檜尾小屋からテント場を行ったり来たりしながら、中央アルプスの景色を写真と目に収めました。

いいですね。山に泊まる贅沢を味わっています。

明日、歩く稜線が見えます。険しそうに見えますが気のせいでしょうか。テント装備を持って歩けるか不安です。

夜は月の光が強く、真っ暗な夜空とはなりませんでしたが、それでも星々ははっきりと見えて、感動的なひとときに。

「こんな景色が見られるなんて、私は本当に幸せ者だな」 そんな気持ちで、明日の英気を養うべく、静かに眠りにつきました。

檜尾岳から濁沢大峰

朝の3時頃に起床し、日の出を待ちます。 私のほかにも何人かが起きていて、それぞれ朝のゴールデンタイムを楽しんでいました。

目の前には雲海が広がり、地平線から太陽がゆっくりと顔を出そうとしています。 その光が徐々に世界を明るく照らし出し、あたりは幻想的な風景に包まれていきます。

これまで様々な山で朝日を迎えてきましたが、同じ朝は一つとしてありません。 その日の天気、気温、空気、山の表情が絶妙に重なり合い、その瞬間にしか見られない絶景を私たちに見せてくれるのです。

「この景色を自分の目で見たいから、あの辛い登りも頑張れたんだ」 そう思える、至福のひとときでした。

十分に朝を満喫したあと、テントを撤収して千畳敷駅を目指します。

まずは檜尾岳へ登るのですが、ハクサンイチゲのお花畑に思わず足を止めてしまいます。 朝日を浴びて輝く花々は、昨日見た風景とはまた違う美しさ。 「登ってきて良かった」と心から思える瞬間です。

檜尾小屋のテント場から檜尾岳の山頂までは、およそ10分ほどで到着。 山頂に立てば、360度の大展望が広がります。

空木岳へと続く稜線が見え、その山頂直下の登山道の急登は、見ているだけで大変そうです。

この日宿泊していた登山者の中にも、これから空木岳へ向かい下山するという強者がいました。 ご飯やお酒がなくなり、荷物が軽くなったとはいえ、かなりのロングコース。尊敬しかありません。

反対側には、濁沢大峰や島田娘、そしてちょこんと見える宝剣岳の姿も。

「あんなに遠い場所まで、本当に歩けるのだろうか?」と思いつつも、歩いていればきっと辿り着ける——それが山の不思議なところです。

右を見ても、左を見ても絶景。 「これぞアルプスの稜線!」という風景が続き、まさに私が歩きたかった道に大満足です。

ただし、目の前には濁沢大峰直下の激しい下りと登りが待ち構えています。 数字上では、200m下りて、200m登るだけですが、実際にはそれ以上の標高差に感じます。

下りきっても、なかなか鞍部(コル)には到着せず、ザレ場では滑らないよう細心の注意を払いながら慎重に下っていきます。

振り返ると、遠くに小さくなった檜尾岳の姿が見え、「ずいぶん歩いてきたな」と実感が湧いてきます。

長い長い下り坂を歩き、ようやく鞍部に到着。今度はしっかりと登り返します。

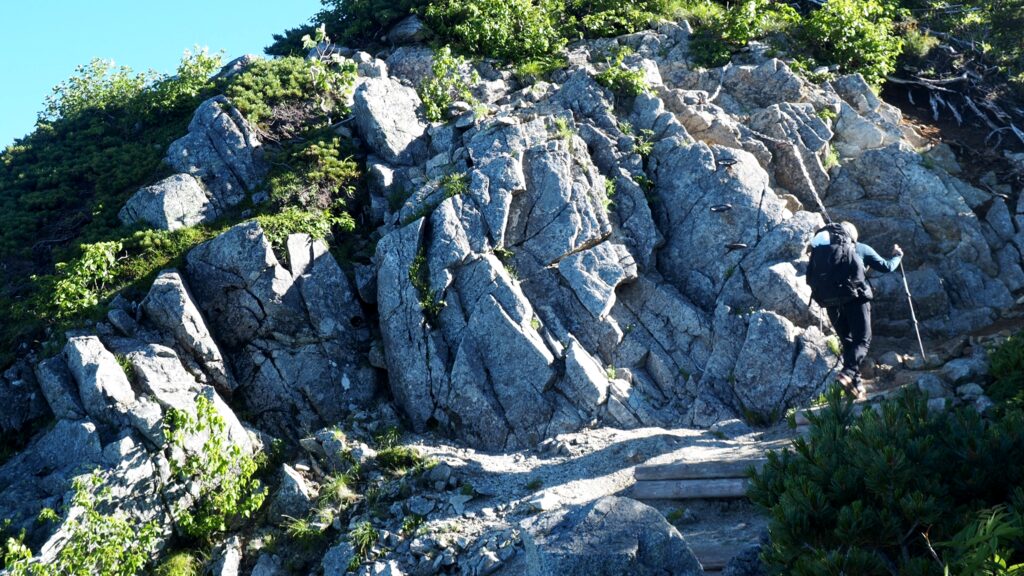

ここからは岩場が多くなります。 とはいえ、槍ヶ岳や常念岳のような本格的な岩稜ではなく、しっかりした足場もあります。

ただし、つまずけば滑落につながる危険もあるので、油断せず注意して進みましょう。

私はテント泊装備で荷物が多かったため、岩に引っかけて転倒しないよう気をつけながら歩きました。

手足を使って登るような場面は少ないので、基本的にはストックを持ったままでも進めます。 ただし、一箇所だけ鎖を使ってよじ登るポイントがあります。

ストックを使いながらでも登れないことはありませんが、慣れていない場合は収納しておく方が安全です。

このようなよじ登りがあるのは、濁沢大峰直前の一枚岩の部分だけ。 それ以外は、アップダウンを繰り返しながら徐々に標高を上げていく道です。

何度も「ここが山頂か?」という偽ピークに騙されながら、着かないゴールにじれったさを感じつつ登っていきます。

あの目の前のピークは濁沢大峰ではありません。これかなと思い、最後の力を振り絞ったのに、違いました。

あれは悲しかったな。

ここのピークを右に巻いて進みます。地図的にはもう少しで到着する予定なのですが、地図と体感がマッチしません。

すごい登っているし,歩いているつもりなのに、地図上は全く進んでいない。こういうことありませんか。

ここを過ぎると一枚岩の様な岩壁があります。

そこまで技術を要しません。鎖もあるので、サクッと登る事ができます。

ただし、落ちたら怪我をするので、気を付けましょう。

ここを登れば、濁沢大峰の標柱を捉える事ができます。

そしてようやく、濁沢大峰に到着。 いやー、この区間は本当に疲れました。

濁沢大峰から島田娘

濁沢大峰の山頂はゴツゴツした岩だらけで、ゆっくり座って休憩できるような場所はほとんどありません。

エネルギー補給を済ませたら、早々に次の目的地・島田娘を目指して歩き出します。

この区間も、そこそこアップダウンが続きますが、観光地が近いせいか登山道はしっかり整備されており、とても歩きやすくなっています。

最初に見えた目の前の山を「もしかして島田娘かな?」と期待したのですが、残念ながら違いました。

遠くから見ると存在感のある山も、実際に近づいてみると意外とすんなり登れてしまうもの。 登山ではそんな体験がたびたびあります。

下から見上げていた岩場に近づくと、感慨深い気持ちになります。

その岩を右側から巻いて進んでいくと、ようやく島田娘の姿が見えてきました。

テント場で出会ったご婦人が「島田娘まで行けば、あとは楽勝よ」と言っていたのを思い出し、その言葉を信じて最後の力を振り絞ります。

島田娘までの道は“素敵ロード”とも言える平坦な区間で、心身ともに癒されながら歩いていると、向こうから一人の紳士がやってきました。

「もう少し先で、雷鳥の親子を見かけましたよ」と、嬉しい情報を教えてくれました。

実は今回の山行での密かな目的のひとつが、「雷鳥の雛に会うこと」でした。

2018年、絶滅したとされていた中央アルプスに、北アルプスから1羽の雷鳥が飛来。

それは実に半世紀ぶりの出来事で、多くの人々に希望を与え、「雷鳥復活プロジェクト」が立ち上がりました。

それから数年——。 2025年現在では、なんと190羽の雷鳥が確認されるまでになったのです。

1羽から始まった復活の軌跡は書籍にもなっており、中央アルプスで雷鳥に出会えることがどれほど貴重で奇跡的なことなのかを、あらためて実感できます。

ぜひ一度、手に取って読んでみてください。

さて、肝心の私は雷鳥の雛に出会えたのでしょうか……?

結論から言うと、見ることはできませんでした。

急いで見に行ったものの、どこを探しても見つけることはできず。 走ったのに会えなかったなんて、少し切ない気持ちになりました。

でもまた、別の山域で雷鳥の雛を探してみようと思います。

ちなみに、雷鳥の雛は7月から8月にかけて孵化するので、夏のアルプスを歩くことで出会える可能性があります。

さあ、最後の登りも頑張りましょう!

歩きやすい登山道を登りながら、ふと振り返ると、これまで歩いてきた道や、空木岳へと続く稜線が一望できます。

「すごい……」 そのひと言しか出てこないほどの絶景です。

東京の山でも、八ヶ岳でも、北・南アルプスでも見られない、中央アルプスだけの特別な風景。 本当に素敵だなと思います。

これまでの道のりに比べれば、最後の登りは“楽勝”です。 そしていよいよ、島田娘の山頂に到着。長い道のりでしたが、登りきった達成感は格別でした。

島田娘から千畳敷駅

島田娘の山頂からは、宝剣岳の姿がはっきりと見えます。

今朝、遠くに小さく見えていたあの山が、いまや目の前にどっしりと構えている——その変化に、感慨深さを覚えました。

ここから宝剣岳へ登るには、バリエーションルート(一般登山道ではないルート)を通らなければなりません。 もしこのルートを軽快に歩けるなら、中央アルプス大縦走の距離もぐっと短くなるでしょう。

とはいえ、無理は禁物。 バリエーションルートを避けるならば、千畳敷方面へ一旦下り、そこから千畳敷カールを登り返す必要があります。

「時短を取るか、安全を取るか」——これは登山者の経験や技量によって選択が変わってくるところですね。

そんなことを考えながら歩いているうちに、極楽平に到着しました。

極楽平から下を覗き込むと、千畳敷駅のロープウェイが見えます。

「あぁ……楽しかった旅も、ついに終わりか」と、どこか寂しい気持ちになったそのとき——

「当ロープウェイは、毎時0分・30分の運行です。乗り遅れのないようご協力をお願いいたします」

というアナウンスが響きました。

時計を見ると、次の便まで残り30分。 「ここから下山してロープウェイに間に合うのか!?」という、新たな“ミッション”が突如発生。

余韻に浸る間もなく、名残惜しさを胸に、足早に山を駆け下りました。

そして——無事、ロープウェイに間に合いました!

「ああ、乗れてよかった!!」

そんな安堵と満足感に包まれながら、今回の山旅は幕を閉じました。

駐車場とトイレと下山飯

駐車場は菅の台バスセンター付近にある駐車場を利用します。

日曜日の朝4時に到着しましたが、バスセンター内の駐車場は満車、近くの駐車場に誘導されなんとか宿泊できました。

料金は一泊二日で800円でした。

トイレは菅の台バスセンター、檜尾小屋、千畳敷駅にしかありません。

強靱の膀胱もしくは、携帯トイレの持参をおすすめします。

下山飯でおすすめは「東右衛門さん」のソースカツです。

めちゃくちゃでかいカツなのに1500円という破格の値段です。

コスパ良し、美味しい、最高の下山飯を食べることができます。

まとめ

今回は中央アルプスにある檜尾岳へ檜尾尾根を登り、テント泊しました。

翌日は中央アルプスの大絶景を見ながら、稜線歩きを楽しみました。

アルプスと名が付くだけあり、大変ではありますが、そこには登った者にしか得られないものがあります。

是非、挑戦してみてください。

コメント