奥穂高岳へテント泊を計画していると、必ずといっていいほど迷うのが

「涸沢ヒュッテのテント場に泊まるか、それとも穂高岳山荘のテント場に泊まるか」 という選択です。

涸沢ヒュッテのテント場からは、雄大な穂高連峰が形づくる涸沢カールを正面に望むことができます。

その景色は訪れる人を虜にし、何度でも足を運びたくなるほど。秋には日本屈指の紅葉スポットとなり、運が良ければモルゲンロートに染まる山々を眺められることもあります。

ただし、涸沢から奥穂高岳山頂まではおよそ3時間。もしその日に上高地まで下山するとなると、合計で約12時間の長丁場となります。

一方、穂高岳山荘のテント場は奥穂高岳直下に位置しており、山頂までは1時間もかかりません。

ご来光登山も可能で、奥穂から槍ヶ岳へと続く稜線、目を奪う自然の造形、そして朝日に照らされる穂高連峰――息を呑むような光景が広がります。

しかし、上高地からのアプローチは厳しく、涸沢ヒュッテまでが約5時間なのに対し、穂高岳山荘までは約8時間。

テント泊装備がULスタイルであれば10kg前後、それ以外では13kgほどになり、真夏の炎天下で9時間近く歩き続けるのは想像以上に体力を消耗します。

それでも、穂高岳山荘まで登り切ってしまえば、下山は一気に楽になるというメリットもあります。

――さて、あなたならどちらに泊まりますか?

このブログを最後まで読めば、その答えが見えてくるはずです。

【注意】

登山は事前計画が大切です。事故なく楽しく登山をするために、体調面含め必要な登山用品を準備してから登りましょう。

奥穂高岳のイメージ動画

先に奥穂高岳へテント泊装備で登った動画でイメージを膨らませてください。10分ほどで観られます。

涸沢テント場 VS 穂高岳山荘テント場

奥穂高岳でテント泊を計画するとき、多くの登山者が迷うのが「涸沢ヒュッテに泊まるか、それとも穂高岳山荘に泊まるか」 です。

判断のポイントは大きく分けて 体力・技術・日程・眺望 の4つ。

それぞれを理解して、自分に合った計画を立てることが、安全で楽しい登山につながります。

体力面

体力の定義は「休憩を取りながら長時間持続的に動くことができる力」とします。ここでいう長時間とは、上高地から穂高岳山荘までのコースタイムを指します。

先ほども述べましたが、上高地から穂高岳山荘までのコースタイムは約8時間です。

大まかに分けると下記の通りです。

- 上高地 → 横尾 … 約3時間

- 横尾 → 涸沢ヒュッテ … 約2時間

- 涸沢ヒュッテ → 穂高岳山荘 … 約3時間

比較のために挙げると、中央アルプスの木曽駒ヶ岳頂上山荘までは約2時間、北アルプスの女王・燕岳近くの燕山荘までは約4時間半、三股登山口から登る常念小屋までは約6時間半です。

テント泊装備でいずれかに登った経験がある方ならわかると思いますが、約8時間の山行がかなり大変であることがお分かりいただけるでしょう。

山のグレーディングでは、奥穂高岳は「7C」とされています。

7Cとは、ハシゴや鎖場、雪渓や渡渉があり、失敗すれば滑落の危険があり、2泊以上が望ましい山を意味します。

つまり、奥穂高岳に登るには「涸沢に1泊、穂高岳山荘に1泊」という行程が推奨されているということです。

それを1日で穂高岳山荘まで登ろうとするのですから、それなりの体力が必要となります。

判断基準のひとつとしては、テント泊装備でコースタイム6時間以上の山を問題なく登れるかどうか が挙げられます。

常念岳のテント泊もかなり体力を要しますが、奥穂高岳テント泊の良い練習になります。詳しくはこちらをご覧ください。

技術面

技術の定義は「ハシゴや鎖場、雪渓や渡渉に対応できる能力、そしてルートファインディングの力」とします。

先ほども説明しましたが、奥穂高岳の山グレーディングは 7C です。

「C」とは、ハシゴや鎖場、雪渓や渡渉があり、失敗すれば滑落の危険がある山を意味します。

つまり、奥穂高岳は技術不足だと命の危険に直結する山なのです。

実際に、奥穂高岳へ向かう途中の ザイテングラード は岩稜帯であり、ここでは毎年のように滑落事故が発生しています。その中には命を落とす方も少なくありません。

それほど危険度の高い場所であることを忘れてはいけません。

他の山と比較すると、木曽駒ヶ岳は2B、燕岳は4B、常念岳は5B、南アルプスの仙丈ヶ岳は3Cです。

いずれも「B」ランクであり、奥穂の「C」と比べると危険度はやや低めです。

したがって、奥穂高岳に登る前に、まずは岩稜帯を経験しておくことをおすすめします。

体力面はおいといて、仙丈ヶ岳や八ヶ岳の天狗岳・硫黄岳・赤岳などを問題なく登れる人であれば、技術的な基準はおおむねクリアできるでしょう。

仙丈ヶ岳や天狗岳、赤岳の詳しい様子はこちらをご覧下さい。

ただし注意点として、たとえBやCランクの山を登った経験があっても、テント装備を背負い、6時間以上歩いたあとにザイテングラードへ挑むと、難易度は格段に上がる ということです。

技術に不安のある方は、涸沢ヒュッテにテントを張り、空身でザイテングラードや奥穂高岳に挑戦する のが安心です。

また、ツアーなどを上手く活用してもいいと思います。

体力はサポートできませんが、技術はガイドさんがサポートする事ができます。

サポートを受けることで安全に山頂へ到着することができます。

日程面

登山の日程は長ければ長いほど、プランを柔軟に組むことができます。

2泊3日 であれば、体力や技術と相談しながら以下のような行程が可能です。

- 1泊目:涸沢ヒュッテ、2泊目:穂高岳山荘(2日目に奥穂高岳へアタック)

- 1泊目・2泊目とも涸沢ヒュッテ(2日目に北穂高岳から奥穂高岳へ縦走)

1泊2日 ではかなりタイトになります。

- 上高地を8時ごろ出発 → 涸沢ヒュッテ泊

- 上高地を6時に出発 → 穂高岳山荘泊

3泊以上 できる方は、さらにゆとりのある登山が可能です。

- 奥穂高岳から一気に下山せず、涸沢や横尾でテント泊をはさめば、体力的にも精神的にも余裕

体力に自信のない方は、このように 日程を増やすことで安全に登山を楽しめる ようになります。

一方で、休みが限られている方は体力や技術を鍛えておく必要があります。

多くの山には山小屋があり、余分に1泊すればかなり楽に登れます。

個人的には、テント泊装備での山行はコースタイム7時間以内、できれば6時間以内 に収めると、余裕をもって楽しく歩けると感じています。

眺望面

最後は 眺望面 です。

涸沢ヒュッテからは、カール全体を染める壮大なモルゲンロートを楽しめます。

一方で、涸沢岳や奥穂高岳からは、ご来光に照らされる稜線や山々の大パノラマを堪能できます。

どちらを選ぶかは、好みや当日の天候 によって決めると良いでしょう。

モルゲンロートが見られる条件(期待度チェック)

- 天気予報

・快晴 → ◎(期待度大)

・晴れ時々曇り → ○(雲の切れ間があれば期待大)

・曇り・雨 → ×(期待度低) - 雲の位置・雲量

・東の空に雲が少ない → ◎

・高層雲がうっすら → △(赤みは出るが淡い)

・低層雲が稜線にかかる → × - 空気の透明度

・前日が雨 → ○(空気が澄み期待大)

・黄砂や湿度が高い → △(色がぼやける) - 風の状態

・弱風〜無風 → ◎(ガスが溜まらず安定)

・強風 → △(ガスが流れ、一瞬見える可能性あり)

・無風+高湿度 → ×(ガスがこもりやすい) - 気温

・冷え込みが強い朝 → ◎(澄んだ空気で発色が良い)

・暖かく湿度が多い朝 → △〜× - 日の出時刻と観察時間

・日の出30分前〜直後に待機 → ○(短時間の勝負)

・出遅れると見逃しやすい - 季節要因

・秋(紅葉期) → 背景の色と相まって映える

・残雪期 → 白銀に赤が映える

・真夏 → 色は出るが霞みやすい

奥穂高岳から雲海が見られる条件(期待度チェック)

- 放射冷却の有無

・夜に晴れて冷え込みが強い → ◎(谷に冷気がたまり霧や雲が発生)

・曇りや強風の夜 → ×(放射冷却が起きにくく雲海にならない) - 前日の天候

・前日が雨 → ◎(湿度が高く雲が出やすい)

・乾燥した晴天続き → △(湿気不足で雲が出にくい) - 当日の天気(早朝)

・山頂快晴で下界に雲 → ◎

・全体が曇り → ×(山頂もガスの中)

・全体が快晴 → ×(雲海はできない) - 風の状態

・弱風〜無風 → ◎(谷に雲が滞留して広がる)

・強風 → ×(雲が吹き飛ばされる) - 雲の高度(雲底高度)

・低い雲が谷や盆地に滞留 → ◎

・雲底が高い → ×(稜線もガスに覆われる) - 気温・湿度

・早朝に低温+高湿度 → ○〜◎

・乾燥している → △〜× - 季節要因

・秋(9〜10月) → 放射冷却と湿度のバランスが良く雲海が出やすい

・真夏 → 湿気は多いが不安定(雷雲・積乱雲になりやすい)

・冬 → 乾燥していて雲海は出にくい

まとめると・・・

- 空気が澄み、朝日が山肌に届く条件 → 涸沢でモルゲンロート

- 谷に湿気と冷気がたまり、山頂が快晴 → 奥穂で雲海

翌日の天候によって見られる景色は変わりますので、「どちらに泊まるか」を天気次第で決める のも賢い選択です。

奥穂高岳への道とは

上記の項目を総合的に考え、1泊2日のテント泊で奥穂高岳を目指す ことを選んだ方には、これからの内容が参考になると思います。

実際に登った者として一言―― かなりしんどいです。

ただし、天候の条件がうまく重なれば、まさに息をのむような絶景に出会える場所。登山者なら一度は訪れる価値のある山です。

今回のルートは上高地からです。

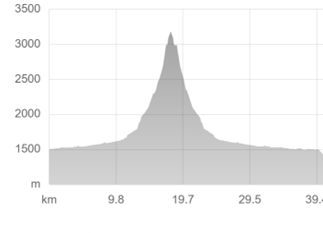

上高地から横尾方面へ歩いたことがある方ならご存じでしょうが、上高地から奥穂高岳まではおよそ18km あります。

そのうち 約10kmが上高地〜横尾間の平坦なハイキングコース。ここで体を慣らす「ウォーミングアップ」ともいえる区間です。

奥穂高岳までは標高を約2000m稼ぎますが、そのうち 横尾から一気に約1600mを登る ことになります。

横尾から涸沢までは標高差500m。登りではありますが、道はよく整備されており、石畳も敷かれているため比較的歩きやすいでしょう。

とはいえ、初めてテント泊装備でここを登る人にとっては相当きついはずです。

重い荷物を背負うだけで体力を消耗します。

道中には「2ガリー」「3ガリー」「屏風沢」「青ガレ」「Sガレ」といったチェックポイントが20〜30分間隔で現れます。

これらを目安に休憩を取りながら進むとよいでしょう。

そして、涸沢から奥穂高岳への区間こそが、このルートの 最大の核心部。

道はほとんどが岩場で、ザイテングラード、さらに穂高岳山荘から山頂へ向かう道は「岩をよじ登る」ような険しいルートです。

一歩のミスが命取りになるほどの緊張感があります。

この先では、実際に奥穂高岳へ登る道の詳細をお伝えしていきます。

核心部を含めた奥穂高岳への道について

横尾への道:ハイキングコース

上高地から横尾までは観光客でも訪れることができる道です。

距離は約10kmと長いものの、標高差は約400mで、平坦な道が続いています。

途中ではニリンソウや紅葉、透き通った梓川など、四季折々の景色を楽しめます。

横尾までの詳細を知りたい方は、別記事や動画をご覧ください。

涸沢への道:登りが始まる

横尾から橋を渡り林に入ると、これまでのような整備された道とは違い、大小の石やえぐれた道が続き、歩きづらさを感じると思います。

しばらく進むと河原に出ます。砂利が多く足を取られやすいですが、徐々に慣れてきます。

道に慣れてきた頃、山へ入る分岐が見えてきます。久しぶりにここを歩きましたが、変わらない雰囲気に安心しました。

ここから本谷橋までは約1時間。頑張りどころです。

石段を上ると林の中の平坦な道になりますが、木の根や露出した岩もあるので足元には注意が必要です。

10分ほどで「2ガリー」に到着します。「ガリー」とは雨水で地表が削られてできた地形のことです。

視界が開け、屏風岳や北穂高岳を眺めることができると「3ガリー」が現れます。標高1700m付近で、残雪期にはスノーブリッジになっていました。

3ガリーを過ぎると本谷橋が近づきます。

ここは穂高連峰の雪解け水が長い年月をかけて流れ込む場所で、標高3000mからの水が川となっていると考えると感慨深いです。

本谷橋でしっかり休憩を取り、涸沢へ向けて最後の登りに備えましょう。

橋を渡るといきなり急登が始まります。休憩後の登りは体にこたえますが、つづら折れを進むうちに再び平坦な道に出ます。

道は石段で整備されており、段差が低く歩きやすいのが特徴です。

本谷橋から約40分で「青ガレ」に到着します。ここから涸沢カールが遠望できます。

青ガレは見晴らしが良く、一見休憩に適しているように見えますが、落石が多いため立ち止まらず通過したほうが安全です。

青ガレから涸沢まではさらに1時間以上。疲れが出始める頃なので、こまめに休憩を取りながら進みましょう。

次のチェックポイントは「Sガレ」で、青ガレから30分ほどです。

Sガレに到着すると、涸沢のテント場や穂高岳山荘が遠望できます。喜び半分、まだ遠さを感じる悲しさ半分といった気持ちになります。

ここからは眺望が広がり、林道を歩くより気持ちよく登れます。

やがて涸沢ヒュッテと涸沢小屋の分岐に到着します。

- テント場に早く着きたい → 涸沢小屋方面

- トイレや水場を早く利用したい → 涸沢ヒュッテ方面

なお、涸沢小屋方面には水場はありません。また、涸沢カールの眺望を楽しみたい方は、涸沢ヒュッテ方面へ進むのがおすすめです。

涸沢ヒュッテのテラスで大休憩を取り、ザイテングラードへの体力を蓄えましょう。

ザイテングラード:岩場を歩く

しっかり休憩をとった後、いよいよこのコースのメインイベントの一つ、ザイテングラード の登りに入ります。

ザイテングラードへは、涸沢ヒュッテから登る パノラマコース と、涸沢小屋方面から登るルートの2つがあります。

パノラマコースは涸沢カールのど真ん中を通りながらザイテングラードへ向かうルートで、景色を堪能できるため、今回はこのルートを選びました。

大きな岩が連続するものの、よく整備されているので、ゆっくり登れば転倒の心配はほとんどありません。

ただし注意点として、涸沢カールには猿が生息しており、走り回ることによる 落石の危険 があります。

そのため、必ずヘルメットを装着することを強くおすすめします。

ザイテングラードに入れば多くの人が着用しますが、できれば早めに装着しておくと安心です。

猿の群れを抜け、トラバースを進むと、いよいよ ザイテングラードの取付き(スタート地点) に到着します。

ザイテングラードとは奥穂高岳へと続く支尾根のこと。遠くから見ても、間近で見ても迫力のある岩稜帯で、登り応えは抜群です。

下記の写真はザイテングラードの全貌です。

①はザイテングラードの取付きです。

写真でもわかるように、ハイマツが密集する道を歩いていきます。

そこから約20分登ると②の地点に到着します。

ここは道が90度に曲がる場所で、かつては下山時に滑落事故が多発していたそうです。

事故防止のためにロープが設置され、それ以降は事故がほとんどなくなったといいます。

「もうすぐザイテンが終わる」という気の緩みが原因だったのかもしれません。

いずれにしても、事故が減ったのは何よりです。

③の地点からは大きな岩塊をトラバースするため、鎖場や梯子が現れます。

折り重なる大岩のすぐ横は切れ落ちた崖で、緊張感のある場所です。

このあたりではまだ二足歩行で歩くこともできますが、滑落防止のために三点確保を意識しながら進みましょう。

全身を使って登り、同時に標高も稼げるので、とても充実感のある区間です。

④のあたりまで来ると、「ホタカ小屋まで20分」と書かれた岩が現れます。

しかし、この頃には疲労で体はクタクタ。

こういう時こそ滑落の危険が高まるため、最後まで集中力を切らさずに登りたいところです。

道の斜度はやや緩やかになったように感じますが、大きな変化はありません。

人工の梯子が見えてきたら、もうすぐ穂高岳山荘に到着です。

小屋が視界に入ったときの喜びは格別で、「もう歩かなくていい」という安堵感に包まれます。

穂高岳山荘のテント場

穂高岳山荘に到着したら、まずはテントを設営します。

この日は土曜日でしたが、雨予報だったため「涸沢のテント場が空いていたのだから、こちらも空いているだろう」と思っていました。

ところが予想に反し、ヘリポートまで埋め尽くされるほどの賑わいで、驚きました。

経験豊富な登山者にとっては「翌日晴れるなら、雨など関係ない」ということなのでしょう。

テント場はナンバリングされており、設営後は山荘に番号を伝える仕組みになっています。

テントを張って着替えを済ませた後、山荘へ立ち寄りました。

穂高岳山荘は水が豊富で、自炊場も広く、テント泊登山者にとても優しい山荘です。

こうした配慮のある山荘は数少ないため、本当にありがたい存在です。

せめて少しでも貢献しようと思い、山荘でココアをいただきました。

暖を取りながらパスタを食べ、ジャンダルムを歩いた猛者たちの体験談を聞きながら、楽しい夜を過ごしました。

大変な道のりでしたが、「また必ず訪れたい」と思える山荘のひとつです。

奥穂高岳への道:岩場をよじ登る

土日の混雑を避け、さらにご来光を眺めるために、朝4時から奥穂高岳へ登り始めました。

奥穂高岳の核心部は、登り始めに現れる 鎖場と梯子 だと思います。

それを越えると、比較的緩やかな岩場を歩く道が続きます。

もちろん、足を滑らせれば下へ転がり落ちる危険はありますが、即座に命に直結するような箇所は少ないでしょう。

①から鎖場が現れます。

まさによじ登るようにして上を目指します。鎖はあくまで補助として使い、自分の手足で確実に登ることが大切です。

暗闇の中では高度感はあまり感じませんが、日が昇って下を振り返ると一気に高さを実感します。

「ここから落ちたら大変だ」と思うほどの場所です。必ずヘルメットを装着しましょう。

②では2つの梯子が続きます。

梯子の幅が広く、小柄な方は登るのに苦労するかもしれません。

槍ヶ岳の梯子より短いものの、2つ目の梯子は踊り場が狭いため、渋滞時には位置取りに注意が必要です。

下から鎖場や梯子を見上げた写真です。

写真の撮り方もありますが、かなり高度感があります。

でも、それが岩稜帯の楽しさでもあります。

③はトラバースの場面です。

足元が大きく切れ落ち、まるで下が空いているような道を越えていきます。

足場自体はしっかりしているので問題はありませんが、高所恐怖症の人にはかなり厳しい場所でしょう。

③を過ぎると、核心部らしい危険な道は少なくなります。崖のような区間は終わり、岩場を歩くようなルートが続きます。

核心部を越えてから約30分で奥穂高岳の山頂に到着です。

前日に霧雨が降ったこと、当日が快晴で風もなかったことが重なり、素晴らしい雲海が広がっていました。

まさに 一度は見てほしい絶景 のひとつです。

今回の登山装備品

8月下旬の山行です。

夜の気温は10度前後になりますので、防寒は必要です。

しかし、私はダウンは使わずフリースと起毛のズボンで事足りました。

| 夏の登山装備 | |||

|---|---|---|---|

| テント |  | アライテント オニドーム | 安心の日本ブランド。土間があり、雨でも広々使えます。 |

| マット |  | サーマレスト ネオエアーXサーモ NXT | R値7以上あり、雪山でも使えます。寝心地がとてもいいです。 |

| シュラフ |  | モンベル ダウンハガー650#3 | 3000m級の夏に登る寒がりの方はこのシュラフが丁度良いです。 |

| ザック |  | オスプレー カイト | 軽くて身体のフィット感がいいです。夏は40L前後でいいです。 |

| パンツ |  | ノースフェイス ロングパンツ アルパインライトパンツ | 薄手ですが破けにくく、歩きやすいです |

| ベースレイヤー |  | アイスブレイカー スフィア2 | メリノウールだけど涼しく、防臭性に優れています |

| 肌着 |  | ミレー アンダーウェア | 汗を素早く吸収し放散するので、汗冷え予防に最適です |

| 山シャツ |  | カリマー Yシャツ aerial | さっと着られ、襟を立てれば日焼け予防になります。 |

| フリース |  | モンベル クリマプラス100 | 厳冬期以外に使える品です。 |

| 着替え (ズボン) | クリフイージーフィットパンツ サーモ Men’s | 保温材入りなので、ダウンパンツがなくても暖かいです。 | |

| 部屋着(上着) |  | アイスブレイカー スフィア2 | メリノウールは着心地がよいです。 |

| レインウェア |  | ノースフェイス クライムライトジャケット | 耐水圧はもちろん軽くて動きやすいです。 |

| 手袋(防水) |  | ファイントラック エバーブレストレイルグローブ | 防水性に優れています。 |

| 手袋(岩稜帯) |  | ノースフェイス グローブ | 生地がしっかりしているので、岩稜帯に適しています |

| ヘルメット (岩稜帯の場合) |  | Black Diamond ヘルメット | 帽子sサイズの方にはマムートがおすすめです。 |

| 靴下 |  | スマートウール ハイククラシックフルクッションクルー | 薄手ですが、クッション性に優れています。 |

| ストック |  | シナノ トレッキング ポール ロングトレイル | 軽くて長さを調整しやすいです。岩稜以外に必携品です。 |

| ヘッドライト |  | ペツル ACTIK アクティック | 広範囲を照らします。 |

| ファーストエイド |  | Kozy More 救急セット | 網羅されている応急セットです。 |

| バッテリー |  | Anker Power Bank バッテリー | 急速充電がスマホ2回分可能です |

| 歯磨きセット |  | NONIO 歯磨きセット | 口腔ケアはどこでも大切です。 |

| ボディーシート |  | ビオレ ボディーシート | 汗を拭くだけでもさっぱりします。 |

| 日焼け止め |  | スキンアクア 日焼け止め | 夏の日差しは強いので、予防をしましょう。 |

| 行動食 |  | INゼリー | 暑くて食が落ちても、食べられます。 |

| 水 |  | 天然水 | 携帯しやすい1L細長タイプです。 |

まとめ

奥穂高岳は「北アルプスの王」と呼ばれるにふさわしい、雄大で厳しく、そして魅力にあふれた山です。

涸沢ヒュッテのテント場に泊まるか、穂高岳山荘に泊まるか――その選択ひとつで体力の消耗度や見られる景色、登山の思い出は大きく変わります。

- 体力や技術に不安がある方 は、涸沢に泊まり、余裕を持った計画で安全に登るのがおすすめです。

- ご来光や山頂からの大展望を最優先にしたい方 は、穂高岳山荘に泊まると感動的な時間を過ごせます。

- 体力も日程も余裕がある方 は、涸沢と穂高岳山荘の両方に泊まり、モルゲンロートも雲海も堪能するプランが理想です。

登山は「どの景色を見たいか」だけでなく、「自分の体力・技術・日程に合った選択をすること」が何より大切です。

無理のない計画を立て、確実に行動することで、安全にそして心から登山を楽しむことができます。

奥穂高岳でしか味わえない絶景と達成感は、きっと忘れられない思い出になるでしょう。

ぜひ、自分に合ったスタイルで挑戦してみてください。

コメント