南八ヶ岳に位置する阿弥陀岳は、急峻な岩場で知られ、多くの登山者を魅了する山です。

夏は、苔むす森を抜け、変化に富んだ岩場を登ることができ、四季折々の表情を楽しめます。

冬は、雪山登山の技術を磨くのに最適なフィールドとなります。

阿弥陀岳への一般的なルートは二つあります。

一つ目は、美濃戸登山口から入り、南ルートを進み、中岳道へ合流するルートです。

中岳道を進み、阿弥陀岳と中岳の稜線に出ると、目の前にはまるで登山者を拒むかのようにそびえ立つ阿弥陀岳が現れます。

このルートには長いハシゴがあり、登りごたえのあるコースです。

二つ目は、舟山十字路登山口から御小屋尾根を登るルートです。

御小屋尾根の展望台まで登ると、目の前に雄々しい阿弥陀岳が姿を現します。

山頂直下にはロープを使うほどの急峻な岩場があり、わずかに足を踏み外せば滑落するほどの危険な場所もあります。

では、厳冬期に登る場合、どちらのルートが適しているのでしょうか?

答えは、舟山十字路登山口からのルートです。

その理由は、中岳道は雪崩のリスクが高いためです。

もちろん、御小屋尾根でも雪崩が発生しないとは言い切れませんが、リスクは比較的低いとされています。

ただし、雪崩のリスクが低いとはいえ、ほかの危険がないわけではありません。

その点については、後ほど詳しくお伝えします。

また、厳冬期の阿弥陀岳登山に必要な装備として、冬用の手袋やハードシェルについても考察します。

さらに、舟山十字路登山口からのルートの詳細や、阿弥陀岳のバリエーションルートについても紹介しますので、ぜひ最後までご覧ください。

【注意】

登山は事前計画が大切です。事故なく楽しく登山をするために、体調面含め必要な登山用品を準備してから登りましょう。

厳冬期の阿弥陀岳に潜むリスクに備える

厳冬期の阿弥陀岳では、冬型気圧配置の影響で北西からの強い風が吹きやすくなります。特に西風が強い日は、八ヶ岳全体が悪天候になりやすいのが特徴です。

冬型気圧配置とは、西側に高気圧、東側に低気圧が位置する気圧配置のことを指します。この影響で、日本海側では雪が降り、太平洋側は晴れることが多くなります。

八ヶ岳はちょうど日本海側と太平洋側の中間に位置しており、北アルプスが寒気をある程度和らげてくれます。

しかし、等圧線が東西に横切る冬型気圧配置の場合、八ヶ岳は強い風の影響を受けやすくなります。

特に、阿弥陀岳の登山ルートである御小屋尾根は風を遮るものが少なく、直接強風や吹雪にさらされる可能性が高いです。

そのため、厳冬期の阿弥陀岳では低体温症のリスクが高まり、適切な装備が必要になります。

安全を確保するためには、多少オーバースペックと思える装備を準備するくらいがちょうど良いです。

低体温症を防ぐためのレイヤリング

低体温症を防ぐためには、「汗をかかないレイヤリング」と「適切な素材の選択」が重要です。

基本的なレイヤリングとして、まず速乾性の高いドライレイヤー(肌着)を着用し、その上に速乾性と保温性を兼ね備えたベースレイヤーを重ねます。

さらに、ベースレイヤーの上には、より保温性の高いフリースやアクティブインサレーションといったミドルレイヤーを着用することで、体感温度を一定に保ちます。

レイヤリングについて詳しく知りたい方は、こちらのブログを参考にしてください。ベースレイヤーやミドルレイヤーの役割、そして自分に合った防寒着の選び方がわかります。

厳冬期の登山で私が愛用しているベースレイヤーは、パタゴニアのキャプリーン・サーマル・クルーです。

このベースレイヤーは、とても暖かいのに汗冷えしにくく、快適な着心地を提供してくれます。特に脇汗が気にならない点が魅力です。

ミッドレイヤーには、パタゴニアのナノエアを愛用しています。

このミッドレイヤーはアクティブインシュレーションに分類され、運動量が多く汗をかいても蒸れにくいのが特長です。

そのため、行動中に脱ぎ着する手間がなく、ずっと着続けられるのが大きな魅力です。

決してパタゴニアが好きだから選んだわけではなく、さまざまな登山ギアを試し、自分に合うものを厳選した結果、自然とパタゴニアの製品が残ったという感じです。

アウターレイヤーの重要性

ミドルレイヤーだけで快適に過ごせるのは樹林帯までです。阿弥陀岳の尾根道は風を遮るものが少なく、風による体温低下のリスクが高まります。

風が肌に当たることで体の熱が奪われ、低体温症になる危険があるため、風を防ぐためのアウターレイヤーが必要です。

アウターレイヤーには、防風・防水性のあるハードシェル(レインウェアも含めて)やウィンドウェアなどのソフトシェルがあります。

ソフトシェルとハードシェルの違いや、ハードシェルの役割について詳しく知りたい方はこちらをご覧ください。

ハードシェルとソフトシェルの違いを一言で表すならば、その素材の硬さです。

ハードシェルはしっかりとした生地で作られ、防風・防水性に優れています。一方、ソフトシェルは柔らかく、通気性や動きやすさを重視した作りになっています。

厳冬期に使用する雪用シェルとレインウェアの違いは、雪に特化しているかどうかです。

雪用シェルは、滑落時に停止しやすいよう表面がざらざらした生地で作られています。また、裾や袖口にはパウダーガードが備わっており、雪の侵入を防ぐ設計になっています。

レインウェアよりも嵩張り、重たい、値段が高いなど欠点はあります。

しかし、ハードシェルにはレインウェアにはない機能的な利点が多く、厳冬期の登山では欠かせない存在です。

四肢末端の防寒も忘れずに

個人的に、体感以上に手足のレイヤリングには特に気をつけています。手先や足先が冷えすぎると、行動が制限されやすくなり、危険な状況に対応する能力が落ちてしまいます。

手袋もレイヤリングが基本です。

私の場合、メリノウール100%のインナーグローブの上に、ブラックダイヤモンドの「ソロイスト」という冬用グローブを着用しています。

この組み合わせは、保温性が非常に高く、寒さによる苦痛を感じた事がありません。

以前はスマートフォンを操作する際に冬用グローブを外していたので寒い思いもしましたが、現在はタッチペンを使用しているため、手袋を外すことがなくなり、指先がかじかむこともほとんどありません。

タッチペンやスプリングコード(ぐるぐるになっていてびよーっと伸びるキーホルダー)は百円ショップで売っています。

しっかりと装備を整え、準備ができたら、いよいよ厳冬期の阿弥陀岳へ。万全の備えで、美しくも厳しい白銀の世界を楽しみましょう!

イメージ動画

御小屋尾根から登る厳冬期の阿弥陀岳のイメージをサクッとしたい方はこちらの動画をご覧下さい。

雪山の素晴らしさから阿弥陀岳直下の急峻な岩場がイメージ出来ると思います。

ルート概要

今回は、一般登山道である御小屋尾根ルートを使い、阿弥陀岳を目指しました。

鉢巻道路から「八ヶ岳登山口」という大きな木の看板を目印に奥へ進みます。

別荘地を抜けると、車道のある林道へと入ります。

スタッドレスタイヤを装着した2WD車でも登れますが、積雪が多い場合はスタックのリスクがあるので注意が必要です。

林道を約10分ほど走ると、舟山十字路駐車場に到着します。

舟山十字路登山口から御小屋尾根を目指して登りますが、注意すべき点があります。

それは、誤ってバリエーションルートに入らないことです。

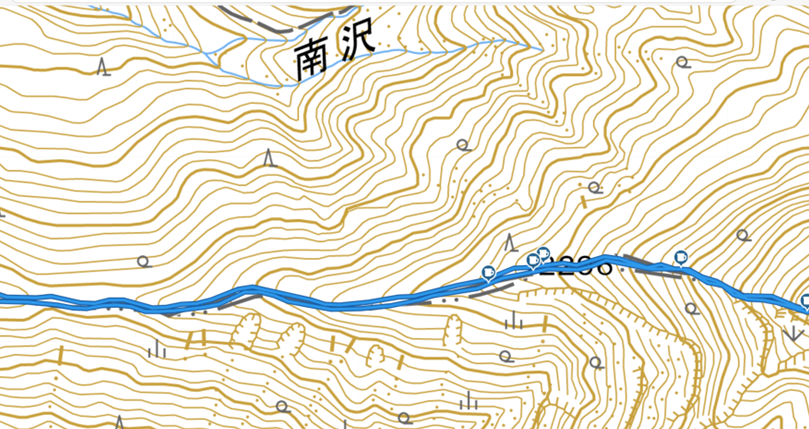

上記の図でもわかるように、舟山十字路から阿弥陀岳南陵と中央陵へ進むルートが分岐しています。

登山初期の段階で分岐がありますが、事前の下調べだけでは分かりにくいこともあります。

目印や看板を確認しながら、周囲に注意を払って進みましょう。

御小屋尾根までは、約500mの標高を上げていきます。山頂までは約1200m上げます。

緩やかな登りが続くため、気持ちよく歩ける区間です。この時点ではアイゼンを装着せずに登ることが可能です。

御小屋尾根を越え、不動清水付近でアイゼンを装着しました。

ここから斜度が急になり、ツボ足(アイゼンやスノーシューを履かない状態)では踏ん張りが効かず、歩きにくくなります。

無駄な体力を消耗しないためにも、適切なタイミングでアイゼンを装着することが大切です。

また、安全確保のためにヘルメットも装着しました。

急登を進み、展望台で一息ついた後、再び急登を登ります。そして、視界が開けた尾根道の絶景に感動しながら進みます。

その後、急峻な岩場を慎重に登り、雪に覆われた岩稜帯を渡って山頂へ到達しました。

厳冬期や残雪期に赤岳や天狗岳へ登った経験がある方であれば、挑戦できるルートです。

つまり、アイゼンやピッケルの扱いに慣れている人であれば、問題なく登ることができるでしょう。

ぜひ、阿弥陀岳の美しい山容や、山頂から眺める赤岳・硫黄岳まで続く雄大な稜線を堪能してください。

ルート詳細

御小屋尾根まで:いいアップ道

舟山十字路登山口から登山を開始します。

往復10時間を想定しているため、今回も日の出前から登り始めました。

周囲が真っ暗なため、看板を見失わないようライトで照らしながら慎重に進みます。

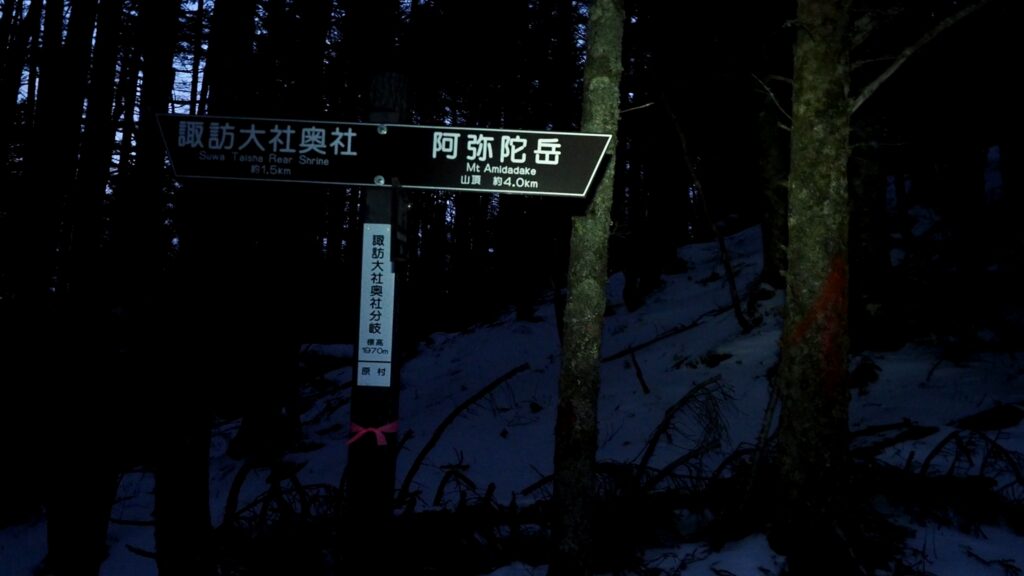

駐車場から十数分進むと分岐に到着します。看板の指示通り、左折すると御小屋尾根へ進むことができます。

ただし、真っ直ぐ進むと南陵や中央陵ルートへと続く道になるので、間違えないように注意しましょう。

左折すると林道が続きます。所々、細い道が現れるため、足元には十分注意しながら進みます。

半分ほど進むと、諏訪神社奥社への分岐に出ます。

諏訪神社奥社へはほとんど人が訪れていないようで、踏み跡がありませんでした。

今回は神社には立ち寄らず、先を急ぎます。ちょうどこの辺りが、登山口と御小屋山頂の中間地点になります。

日が昇り始め、登山道や周囲の景色が見えるようになってきました。

のんびり歩いていると、後ろから次々と登山者に追い抜かれていきます。

このルートを選ぶ登山者は経験者が多いようで、ペースが速いです。

自分のペースを守らなければ疲れてしまうため、無理せずマイペースで進みます。

御小屋山頂が近づいてきました。

平坦な道が広がり、どこを登っても到着できますが、トレースが錯綜していました。

最終的には山頂へ続く道につながるので問題はありませんが、不安な方は目印を頼りに歩くと安心です。

無事に御小屋山頂に到着しました。ここで美濃戸口からのルートと合流します。

トイレの利用や、少しでも人が多いほうが安心という方は、歩く距離は増えますが美濃戸口からの登山をおすすめします。

展望台まで:急登が始まる

御小屋山は標柱のみが立っており、展望は期待できません。

平坦な場所なので、これから迎える急登の前に小休憩を取るには最適なポイントです。

ここでエネルギー補給やレイヤリングの調整をしている登山者も多く見かけました。

雪道ですが、斜度はそれほど急ではないため、アイゼンは不要と判断。このままツボ足で進むことにします。

御小屋山はれっきとした山です。

登った後に下ることになりますが、せっかく標高を上げた後に下るのは、やはり少し残念な気持ちになります。

そして、御小屋山と阿弥陀岳をつなぐ尾根道のコル(一番標高が低い地点)から、一気に登りが厳しくなります。

このあたりから、そろそろアイゼンを装着するべきか考え始めます。

装着が早すぎると歩きにくくなり、遅すぎると足の疲労が増します。

体力や技術にもよりますが、不動清水付近で装着するのがベストでしょう。

不動清水以降は雪が深くなり、斜度も増すため、アイゼンを安全に装着できる場所も限られてきます。

安全を考えると、この辺りで装着するのが良い判断だと思います。

さて、アイゼンとヘルメットを装着したら、再び登山開始です。

不動清水から約150mの標高を上げていきます。地図を見ると等高線が密になっているため、かなりの急斜面であることがわかります。

今までの道とは比べものにならないほどの急登です。

この急登を経験して、改めてストックのありがたさを実感しました。

ストックを使うと足への負担が分散され、疲労が軽減されるため、より元気に歩き続けることができます。

本当に買ってよかったなと思いました。

まだ持っていない方は、ぜひ試してみてください。それだけ価値のある登山ギアです。

そんなことを考えながら歩いていると、ようやく展望台に到着しました。

展望台からの景色は本当に素晴らしく、阿弥陀岳の雄大な姿を間近に見ることができます。

青空と、雪をまとった阿弥陀岳の美しいコントラストは、登る価値のある絶景です。

さらに、幻想的な霧氷の景色や、南アルプスの北岳などの雄大な眺めも楽しむことができました。

阿弥陀岳山頂まで:山頂直下が核心部

展望台で絶景を堪能し、いよいよ阿弥陀岳の核心部へと入っていきます。

山頂直下の核心部にたどり着く前に、まずはひとつ登りがあります。

夏にこのルートを下ったとき、「ここを登らなくてよかった」と思った場所です。ですが、今回はまさにそこを登ることになります。

休憩を挟みながら、ゆっくりと高度を上げていきます。

この登りを越えれば、森林限界を超え、視界が一気に開けるはずです。ここでもストックが大活躍。やはり持ってきて正解でした。

ようやく尾根道が開けました。ちょうどいい岩場があり、休憩するにはぴったりの場所です。

ただし、風があると一気に体温を奪われるので、防寒をしっかりしてから休みましょう。

そして、目の前には阿弥陀岳へと続く最後の登りがそびえ立っています。あそこを登り切れば、いよいよ山頂です。

ここでひとつ迷いました。

「このままストックで進むか、それともピッケルを取り出すか?」

状況を見極めながら、慎重に判断することにしました。

ピッケルの使用条件は以下です。

1.森林限界以上:積雪量が多い可能性があるため

2.雪面凍結:ストックだと刺さらない可能性があるため

3.急斜面:ストックの長さが邪魔になる可能性があるため

ピッケルが必要な条件を考えると、3番(急斜面)は確実に当てはまります。

1番(森林限界での積雪)は、確かに森林限界ではあるものの、そこまで積雪が多くないため問題はなさそうです。

問題は2番(岩場の凍結)。ここまでの登山道の状況から考えると、おそらく凍結はしていないはず。

しかし、正直なところ確信は持てません。ピッケルを使うべきかどうか、迷うところです。

おそらくピッケルが最適ですが、ストックの手軽さに負け、そのままストックで進むことにしました。

さて、どうなるか。

結論から言うと、無事に登れました。ただし、やはりピッケルのほうが使いやすかったです。急斜面ではストックがかえって邪魔になり、扱いづらさを感じました。

雪のつづら折りになった尾根道を登っていきます。傾斜はきつく、体力を削られる登りですが、ふと振り返ると、今まで歩いてきた尾根道が広がっていました。

そして、標高を上げるにつれ、八ヶ岳最高峰の赤岳や、赤岳から硫黄岳へと続く美しい稜線が近づいてきます。

雪に包まれた八ヶ岳主稜線は、まるで絵画のような美しさで、心を奪われるほどです。

さて、つづら折りが終わると、いよいよ阿弥陀岳へと続く岩稜帯に入ります。この岩稜帯を越えれば、いよいよ山頂です。

夏の時期にこのルートを歩いたときは、梯子があったり、摩利支天を通過したりと、緊張感のある道でした。

今回はしっかりとトレースがついているものの、雪が加わることでさらに緊張感が増します。このトレースをつけた先行者には、心から感謝したいです。

慎重に進み、摩利支天を通過し、梯子を下ると——ついに山頂へ到達しました。

目の前には雄大な赤岳、そして硫黄岳へ続く稜線。その先には富士山や南アルプスまで見渡せる、素晴らしい景色が広がっています。

中岳から赤岳へと続く稜線や、赤岳のつづら折りの登山道もはっきりと見えます。

「登ってよかった」——心からそう思える瞬間でした。

山頂で30分ほど滞在しましたが、寒さに震えることなく過ごせました。やはり、雪山では天候がすべてを左右します。

ウェアは、ドライレイヤー、パタゴニアのキャプリーンサーマルウェイト、ナノエア、そしてハードシェル。

レイヤリングがうまくハマったおかげで、快適に過ごせました。

天気:晴れ

気温:-3度(山頂)

風速:7m/s

体感気温:約-15度

今回の登山装備品

今回の登山装備をご紹介します。登山ギアの山行にしてください。

| 登山装備 | |||

|---|---|---|---|

| ザック |  | タロンベロシティ30 | 1泊2日だと35L前後がおすすめです |

| パンツ |  | ノースフェイス ビックウォールパンツ | 冬でも問題なく履くことができます。 |

| ベースレイヤー | パタゴニア キャプリーンサーマルウェイト | とにかく温かいです | |

| 肌着 |  | ミレー アンダーウェア | 汗を素早く吸収し放散するので、汗冷え予防に最適です |

| 防寒着 |  | パタゴニア ナノエアパーカー | 軽くて暖かく、そして汗抜けのいいアクティブインシュレーションです |

| 手袋(インナー) |  | スマートウール メリノグローブ | 薄く暖かいので、重ね着がしやすいです |

| グローブ |  | ブラックダイヤモンド ソロイスト | この手袋にしてから手がかじかむ思いをしなくなりました |

| レインウェア |  | ノースフェイス クライムライトジャケット | 耐水圧はもちろん軽くて動きやすいです。 |

| 靴下(厚手) |  | スマートウール マキシマムクッション | 暖かく履き心地がよいです。 |

| 登山靴 |  | スポルティバ トランゴ タワー GTX | 秋は冬靴ではなくて問題ありません。 |

| ヘルメット |  | ブラックダイヤモンド ビジョン | 頭部サイズ普通から大きい人用。小さめの人はマムートがいいです。 |

| ピッケル |  | ペツル サミット | アイスクライミング以外は使用できます |

| アイゼン |  | グリベル 12爪アイゼン | 丈夫で低温でも壊れにくいので、危険箇所でも安心して使えます |

| ヘッドライト |  | ペツル ACTIK アクティック | 広範囲を照らします。 |

| 保温ボトル |  | サーモス 山専用ボトル | 秋も寒いので、ほっと一息。 |

| ファーストエイドグッズ | Kozy More 救急セット | 網羅されている応急セットです。 | |

| バッテリー |  | Anker Power Bank バッテリー | 寒くなるとスマホのバッテリーは落ちやすいので必携品です。 |

駐車場とトイレ

阿弥陀岳へ登る際は、「八ヶ岳山荘駐車場」または「舟山十字路駐車場」に車を停めるのが一般的です。

八ヶ岳山荘が併設されており、人の出入りも多く、登山前後に食事や入浴ができるのが魅力です。

トイレも完備されているため、とても便利な駐車場です。料金は1日800円かかりますが、それ以上の価値があります。

八ヶ岳山荘駐車場よりも登山口に近く、無料で利用できるためコストを抑えたい方におすすめです。

ただし、トイレがないため、登山前にコンビニなどで済ませておくのが良いでしょう。

それぞれにメリットがあるので、登山スタイルに合わせて選ぶと良いですね。

まとめ

厳冬期の阿弥陀岳は厳しく、時には登山者を危険な目に遭わせるかもしれません。

しかし、それでも登る価値のある山です。

防寒対策をしっかり行い、安全に登りましょう。

コメント