雪山に登りたいけれど、冬用登山靴がない。

「買ったほうがいいのか?どのメーカーを選べばいいのかわからない…」

そんな悩みを抱えている登山者の方へ、その疑問を解決します。

初冬の燕岳や厳冬期の西穂高独標に、3シーズン用登山靴と冬用登山靴の両方で登った経験を持つ私が、最適な選択肢をお伝えします。

結論から言うと、雪山に登る頻度が年に3回以下であれば、レンタルがおすすめです。また、保温性がしっかりしていれば、それ以外は気にならないという方には、AKUハヤツキGTXをおすすめします。

3シーズン用の登山靴も高価ですが、冬用登山靴はさらに高額です。

簡単に買い換えられるものではないからこそ、失敗しない買い物をしたいですよね。

ちなみに、3シーズン用の登山靴で雪山に登るのは非常に危険です。

その理由は、3シーズン用の登山靴には保温材が入っておらず、簡単に足が冷えてしまうからです。

3シーズン用の登山靴も防水性はあります。そのため、雪の中に足を入れてもすぐには濡れません。

しかし、保温材がないため、雪の冷気に耐えられず、厚手の靴下を履いても寒さを防ぐことはできません。

雪山で冬用登山靴を履かないと、足先が低体温症になり、凍傷のリスクが高まります。

そのため、雪山に登る際には冬用登山靴が必須です。

では、冬用登山靴を買うべきか、それともレンタルするべきか?

もし購入するなら、どのメーカーを選べばいいのか?

多くの方が悩むポイントですよね。

繰り返しますが、雪山に登る頻度が年に3回以下であれば、レンタルがおすすめです。そして、保温性がしっかりしていて、それ以外の点はあまり気にしない方には、AKUハヤツキGTXがおすすめです。

その理由を、初冬の燕岳登山の体験を交えながら詳しく説明していきます。

雪山の魅力は格別です。

雪がすべての音を包み込み、静寂な世界が広がります。唯一聞こえるのは、自分が踏みしめる雪の音だけ。

澄んだ空気の中、空はより鮮やかに映え、雪の白と空の青が織りなす美しいコントラストが広がります。

夏山にはない、特別な魅力が雪山にはあります。

ぜひ、万全の準備を整え、安全に雪山登山を楽しんでください。

【注意】

登山は事前計画が大切です。事故なく楽しく登山をするために、体調面含め必要な登山用品を準備してから登りましょう。

冬用登山靴はレンタルがいいか、購入が良いか

登山を始めて、夏の低山や高山を経験すると、次に挑戦したくなるのが雪山登山です。

登山雑誌を眺めていると、絵の具では再現できないような鮮やかな青空と、真っ白な雪のコントラストが目を惹きます。

「いつか自分も登ってみたい。」

そんな思いを抱き、その景色を自分の目で見てみたいと考えるでしょう。

さて、いざ雪山へ!と思い準備を進める中で、ふと疑問が浮かびます。

「登山靴はどうしよう?」

結論として、雪山に登る機会が少ない方(年に3回以下)や、初めて雪山ツアーに参加する方には、レンタルがコストパフォーマンス的に最適です。

冬用登山靴の価格は、高いもので10万円、安くても7万円ほどします。

これから雪山登山を続けるかどうか迷っている場合は、まずはレンタルを試してみることをおすすめします。

レンタルなら1回1万円以下で利用でき、メンテナンスなどの手間もすべてレンタル会社が請け負ってくれます。

詳しい情報はこちらをご覧ください。

やまどうぐレンタル屋HPの下の方に「冬用登山靴」の専用ページがあります。

そこから選んでください。

一方で、人が履いた靴に抵抗がある方や、今後も雪山登山を続けたいと考えている方、年に3回以上登る方は、購入を検討したほうが長期的に見てコストパフォーマンスが良いです。

では、購入する場合、どのメーカーの靴がいいのでしょうか。

結論として、AKUハヤツキGTXが最もコストパフォーマンスに優れています。

その理由は、保温材がしっかりしているにもかかわらず、価格が比較的安い点にあります。

安さの秘密は企業努力にありました。

石井スポーツが独自に手がけているため、コストを抑えることができ、私たちに手頃な価格で提供されているようです。

では、他の冬用登山靴とどう違うのか、詳しく説明していきます。

AKUのハヤツキとスポルティバのネパールキューブ

AKUハヤツキGTXは、石井スポーツが取り扱う登山靴です。

この登山靴は、スポルティバを参考にしながらも、日本人の足にフィットするように設計されています。

そのため、高い保温性を備えつつ、日本人の足型に適した作りになっています。

一般的に、日本人の足は幅広であるのに対し、海外の登山靴は細身のデザインが多い傾向にあります。

特に、イタリア製の登山靴は外国人向けに作られているため、日本で流通している輸入品の多くは、日本人にとってフィット感がやや異なることがあります。

その点、AKUハヤツキGTXは、日本人の足型に合いやすい設計になっており、さらに優れた保温性を持つ理想的な冬用登山靴です。

寒冷地での登山でも、しっかりと足を暖かく保ち、快適な登山をサポートしてくれます。

AKUハヤツキGTXのデメリット

しかし、AKUハヤツキGTXにも弱点があります。それは、靴紐を固定する金具の扱いにくさです。

金具の耐久性に問題はなく、ハードな登山でも壊れることはありません。

ただし、操作性に難があり、特に手袋を着けた状態では靴紐を締めるのに手間取ることがあります。

この小さな不便さが、登山中にストレスになることもあります。

スポルティバ ネパールキューブとの比較

一方、スポルティバの「ネパールキューブ」は、この点において優れています。

金具の操作がスムーズで、手袋をしたままでも靴紐をしっかり固定することが可能です。

登山の準備中に余計なストレスを感じることなく、快適に履くことができます。

スポルティバは老舗メーカーであり、その保温性の高さは折り紙付きです。

登山雑誌でも頻繁に取り上げられるほどの人気を誇り、一級品の保温材を使用しています。

実際に私も履いて登山をしましたが、足が冷えることもなく、濡れる心配もありませんでした。

AKUハヤツキGTXも足の指先から甲にかけて豊富な保温材が使われており、スポルティバと比較しても暖かさは遜色ありません。

また、スポルティバのネパールキューブは、金具や靴紐の材質まで細部にこだわって作られており、耐久性と使いやすさの両方を兼ね備えています。

価格と選択基準

スポルティバのネパールキューブは、完璧な登山靴と言えますが、その分価格も高めです。

すぐに購入を決断できる価格ではありません(お金に余裕のある方なら別ですが…羨ましいですね)。

しかし、快適な履き心地と操作性を重視する方には、非常におすすめのモデルです。

一方で、コストパフォーマンスを重視する場合は、AKUハヤツキGTXも十分に魅力的な選択肢となります。

どちらのモデルも、膝上まで積もる雪山での使用に耐え、最後まで指先を暖かく保ってくれました。

どちらを選ぶかは、使いやすさを取るか、コストを取るかの判断次第です。

なお、AKUハヤツキGTXとスポルティバのネパールキューブは、男女別モデルも販売されています。

ぜひ、自分に合った冬用登山靴を選び、白銀の世界へ冒険に出かけましょう!

イメージ動画

初冬の燕岳へ登った動画です。登山道をサクッとイメージしたい方はこちらをご覧下さい。

雪の登山道の雰囲気や雪山の綺麗な様子などイメージしやすいと思います。

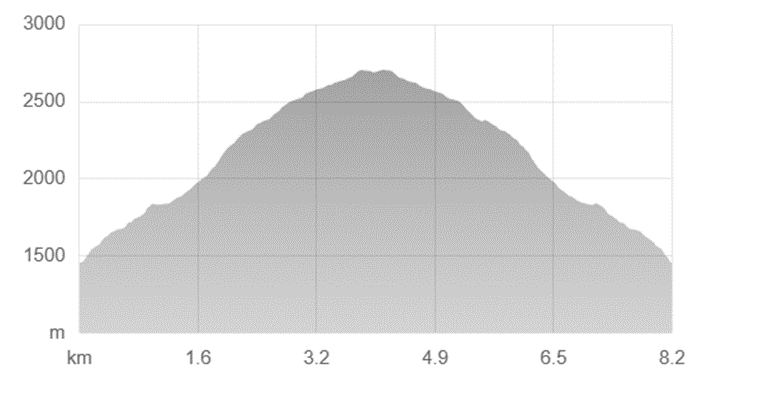

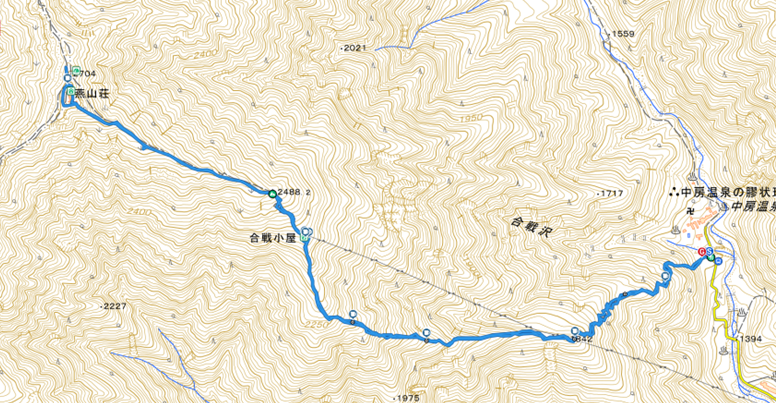

ルートの概要

北アルプスの三大急登で有名な燕岳です。今回は初冬の燕岳に登りました。

燕岳の簡単な概要をお伝えします。

燕岳は中房温泉登山口から第1ベンチ、第2ベンチ、第3ベンチ、富士見ベンチ、合戦小屋を経て稜線にあがります。

合戦ノ頭からは燕山荘や燕岳を眺める事ができます。

燕山荘までの最後の急登前にみんなが大好き槍ヶ岳を観る事ができ、元気をもらえます。

基本的に全て登り調子で急登です。

中でも辛いのが登り初め、登山口から30分間、第3ベンチから富士見ベンチ、燕山荘直下です。

等高線もぎゅっと詰まっています。

足に負担がかからない様にストックを使う事をお薦めします。

ストックの詳しい説明はこちらをご覧下さい。

ストックは夏山だけではなく、雪山でも使えます。

ストックは足の負担の軽減だけではなく、雪に隠れた岩と岩の隙間など足場の確認にも有効です。

雪は岩と岩の隅、崖など全てを隠してしまいます。

思わぬ怪我や遭難を防ぐために、ストックの携帯をお薦めします。夏山でも使えるので持っていても損はないです。

稜線に上がる前はストックを使い、稜線にあがったら滑落予防にピッケルに持ち替えましょう。

では、初冬の燕岳の様子を見ていきましょう

ルートの詳細

登山口までの道路

中房・燕岳登山口には槍ヶ岳止矢村線で上がっていきます。

街にはないけども、ここの道路を上がっていけばいくほど、雪が出てきます。

写真は11月中旬の様子です。

除雪車が整備してくれているので、走行するのに負担はありません。しかし、道路は凍っているのでノーマルタイヤで通行するのはかなり危険です。

スタッドレスタイヤでも緊張する場面があったので、慎重に運転してください。

また、ここの道路は12月1日から4月下旬まで冬期通行止めになっています。なので、厳冬期の燕岳に登る方、年末年始に登る方は歩いて登山口まで行かなければなりません。

約12kmあります。トイレなどもありません。どうか気を付けてください。

登山口から合戦小屋まで

第1駐車場から登山口まで約450m歩きます。ここが最初のミッション。アイスバーンの坂道を転けずに歩ききれ。

一番の核心部なんじゃないかと思うぐらい滑ります。

止まりたくても勝手につるつる下へ滑っていき、踏ん張ることができません。

夜から登る方は気を付けてください。

滑らずにやっと登山口に到着しました。緊張した。

ここには綺麗なトイレがあります。

なので、駐車場の仮設トイレを使わずにここのトイレを使うことをお薦めします。

寒くないし、綺麗だし、トイレットペーパーがあるのでいいですよ。

さて、この日は登山口から雪がありました。なので、チェーンスパイクを履きました。

もちろん、冬用登山口を着用しています。

今回はAKUハヤツキGTXを履いて登ります。

氷点下の気温でも雪道でも足の寒さは全く感じません。この時点で3シーズン用の登山靴との違いを感じます。

やはり、保温材があるなしでは全く暖かさが違うと思いました。

雪山を楽しく安全に登るには冬用登山靴を履くべきだなと思います。

さて、まだ真っ暗の登山道です。道を踏み外さないようにペツルの450ルーメンあるヘッドライト使いました。

今までモンベルのヘッドライトだったので、かなり明るく感じます。周囲がよく見えます。

夜から登山をする場合は、450ルーメンあると安心ですね。

トレースもありますが、自分の目でしっかり確認しながら登りましょう。

登山口から約20分は急登が続きます。

登り初めでこの急登は結構辛いです。

最初から一生懸命登ると疲れるし、汗冷えするのでゆっくりのんびり登りましょう。

30分もすれば少し平坦な道になります。

少しずつ夜が明けていきます。この時の空色の移り変わりが結構好きです。

群青色から淡い青に変わり、朝日のオレンジも混じってきます。そして、日が完全に登ると澄んだ青になります。

冬は水蒸気が少ないから本当に綺麗な空を観る事ができます。

辛い坂を登りのご褒美を貰っている気分です。

さて、約35分もすれば第1ベンチに到着します。1km以上歩いている気分ですが、まだ1kmしか歩いていません。

まだまだこれからですね。

余計な汗をかかないようにベンチ毎に10分程休憩します。しっかり水分と行動食を食べます。

私の冬の行動食はあんパンとカルパスです。

冬に運動をすると甘い物を食べたくなります。でも、塩っ気も欲しくなります。

あんパンの糖質は即効性のエネルギーとなり、カルパスの脂質は緩やかなエネルギーを上げていきます。

また、カルパスはタンパク質も豊富なので筋破壊からの回復を支えてくれます。

と、それなりに色々考えた結果の行動食です。

さて、第2ベンチへ向います。

出だしからこの坂。

階段に雪が積もり、デンジャラスな坂へと変貌しています。

いやはや。

チェーンスパイクを履いていてもつるっといきそうです。

太陽が上がってきました。

太陽に照らされて山の色が変わってきます。

さっきまでは雪の白、空の青紫、光のない暗闇の黒から太陽に照らされオレンジ色へと移り変わります。

これがいいんですね。

本当に登ってよかったなと思う瞬間の一つです。

第2ベンチまでも坂はありますが、まだ登りやすいです。

第2ベンチに到着しました。第1ベンチから第2ベンチまでは約25分で到着しました。

夏山とは違い静かなベンチです。

ベンチの上にも雪が積もり、人の少なさが伺えます。

そして、700mしか歩いていない驚愕の事実。

夏だとあまり気にならなかったから、雪山はやはり辛いんだなと思います。

夏山は夏山で岩から岩へとよじ登らなきゃならないし、雪山はその段差がない一方、雪の急坂へと変貌するので、どちらも一長一短ですね。

第3ベンチへと向います。

少しずつ斜度も急になってきます。時折、「ストックがあれば楽だな」と思う場面もありますが、まだ頑張れます。

第3ベンチは標高約2000mになります。

ここまで登ると少し景色も広がります。

木々の間から雪が積もる北アルプスの山肌を観る事が出来ます。

本日は晴天。雲なし。雪山が良く映えます。

雪が積もる北アルプスの名峰達を観に来ました。なので、テンションめちゃあがりますね。

それには雪が積もる道を上りきらなければなりません。

膝下まで雪が積もり、道が圧雪されていなくても突き進みます。

こんなに埋まっていても足は寒くないですね。

というか、「無」です。なんにも気になりません。それだけ、保温材の存在は大きいんだなと改めて思います。

下の写真をご覧下さい。

この写真じゃわかりづらいかと思いますが、滑っています。

チェーンスパイクに雪がくっつき歯が効いていない事と道の斜度が高いので、手を使わないと登れませんでした。

歩きづらい、踏ん張りがきかないと思った時はチェーンスパイクの雪を落とさないと行けないですね。

下まで落ちなくてよかったです。危ない、危ない。

そんなこんなで第3ベンチに到着しました。もうベンチなのか、なんなのかわかりにくくなっています。

年末にはこの看板は雪に埋もれていることでしょう。

ここでようやく半分です。

登山口から1時間50分ほどかかりました。冬は日の入りが早いので、安全に降りるには最低でも13時には下山を開始しないといけません。

17時には真っ暗になっちゃうので。

今は8時前。まあ、大丈夫でしょう。

燕岳は何回も登っているので、「ここ通った、通った」と思いながら登るのは楽しいです。

そして、安心です。

雪山を登る前に夏山を登っておくと、道の予測や遭難予防のために必要ですね。

確かに、この道通りました。

第3ベンチから富士見ベンチまでの等高線はぎゅっとなっているので、これから更なる急登が待っています。

こんな所やあんな所が待っています。

写真では中々表現しづらいので、是非動画をご覧下さい。

急登のイメージがつきやすいと思います。

ひーひーいいながらやっと富士見ベンチに到着しました。

第3ベンチから距離は400mしか進んでいないけど、約40分かかりました。

急登だったからです。決して、疲れていたからではありません。

多分・・・。

改めて数字で観ると、やはりここは大変な区間なんだなと思います。

さて、合戦小屋の前にトラブル発生です。

雪山は寒いからお湯があればいいかなと思い、水は500mlしか持参していませんでした。

しかし、今回は意外に水を飲み合戦小屋着く前に水がなくなりそうです。

合戦小屋はやっていないので、雪から水を作らなければなりません。

こんな事があろうと、クッカー、バーナー、浄水器を持ってきました。

持っていて良かった浄水器。

これで、飲み水を作る事が出来ます。

では、とりあえず見通しが付いたので、合戦小屋に向います。

合戦小屋は標高約2300mです。そのため、木々が減ってきました。森林限界が近づいています。

富士見ベンチから合戦小屋までは今までより斜度は下がります。

のんびり歩いていると、こんな看板が出てきました。

あと少しで合戦小屋です。そこで、休憩をしながら飲料水を作ろうと思います。

富士見ベンチから合戦小屋まで約40分です。

緩やかですが、距離は少し長いです。頑張りましょう。

合戦小屋から燕山荘

合戦小屋に到着しました。

長めの休憩を取りながら、水を作ります。

水の作り方は簡単です。

雪を溶かして、水にして、浄水器で濾過すればできあがりです。

雪はそこら中にあるので、選び放題です。

雪から水にしたら少し冷まして、浄水器で濾過をします。

このように雪から飲料水を作る時だけではなく、雨水から飲料水を作るときにも役立ちます。

飲料水も作り、ご飯も食べたらいよいよ稜線へ向けて出発です。

ここからはチェーンスパイクからアイゼンに履き替えました。

斜度がきつくなるので、より踏ん張れるように履き替えました。

小屋から少しあがっただけで、こんなに素晴らしい景色が待っていました。

木々も少なくなり、素敵な道です。ここから絶景ロードが始まります。

もう少ししたら槍ヶ岳が見えるはずですが・・・・。

見えました!!槍ヶ岳です。嬉しい!!

これが見えたということはもう少しすると合戦ノ頭に到着します。

合戦ノ頭までもそれなりの斜度があり結構大変なのですが、景色を観ながらだとその大変さも吹っ飛びます。

写真も撮ることが適度な休憩になっているのかもしれません。

いやーそれにしても美しい。

稜線はもっと絶景だと思うと楽しみで仕方が無いですね。

さて、ここの坂を登り切れば合戦ノ頭が待っているはずです。

しっかりトレースが付いているので、歩くのは問題ありません。

ただ、木々が顔に刺さるので、怪我をしないように気を付けましょう。

立っている登山者さんが見えます。あと少しでね。

ついに合戦ノ頭まで到着しました。

夏と雰囲気が違いますね。看板はもうすぐ隠れてしまいそうです。

ココの看板は決して低いわけではないので、雪がたんまりと積もっている事がわかります。

さて、ここからは稜線歩きです。とっても楽しみですね。

しかし、ここは北アルプス三大急登の一つ燕岳。簡単に到着させてはくれません。

観てください。この先の道を。

登って下って、また登って、最後は滑り台のような急登が待っています。

でも、雪が積もった北アルプスを観るために来ました。最後まで頑張ります。

雪は全てのものを美しく隠してくれます。おかげで距離感も見えなくしてしまいます。

登っても、登っても全く到着する気配がしません。

一歩ずつ着実に歩を進めていきます。

本当に終わりが見えないですね。

少し疲れた時は左を見ると良いです。

左をみると槍ヶ岳や大天井岳を観る事ができます。

表銀座を一望できる素晴らしいポイントです。

表銀座を真横で観たい場合はここで観る事をお薦めします。

燕山荘からは一直線に伸びる表銀座縦走路を観る事が出来ます。どちらも、雄大で見応えたっぷりなので見比べてみるのも、面白いと思います。

前を向くと急登と戦っている先行者さんがいます。

私もあそこに戦いを挑みに行かなければなりません。

戦っても戦っても次から次へと敵が現れてきます。

雪は深くなり、踏み跡を外すと膝上以上に埋まります。抜け出すことも難しい時があるので、注意しましょう。

基本は踏み跡を歩きましょう。

埋もれながらなんとか登って行きます。

それも結構楽しいです。

こんなに新雪が積もっているならわかんやスノーシューでも良かったかなと思います。

実際、歩荷さん達はわかんを履いていました。

スノーシューの方が浮力は高いので、買うならスノーシューがいいかもしれません。

やっと登り切り、後は燕山荘直下の滑り台級の急登を登れば、ゴールです。

この写真を見ると坂の感じがわかると思います。

亀の速度で登っております。下りはサクサクとウサギのごとく下っていきます。

あと少し頑張ります。

燕山荘直下からみる表銀座縦走路の景色も好きです。ビューポイントなのでお薦めです。

ふー。やっと到着しました。皆大好き燕山荘。

休憩や写真の時間込みで約5時間でした。飲料水作りの時間が大きかったですね。

まあ、良い経験です。まだ燕山荘はやっていますね。

例年、11月中旬まで営業しています。

それ以降、北アルプスで営業している山小屋は西穂山荘しかありません。

さて、絶景を観に行きましょう。

おー!!観たかった景色が広がっています。双六岳など名峰がずらり。

そのまま左へ視線を移動させると、本日の主役燕岳が見えます。

奥には白馬や立山が見えています。

これはみんな登りたくなりますよね。

いやはや。圧巻です。

今日という日に登れて私は幸せ者です。

中々、良い条件と仕事の休みは合わないです。

良い日は登山をしておかないと後悔しちゃいますね。

今日来て良かった。この景色を是非観ていただきたい。

燕岳まではラッセルを要する事、それなりに技術が必要な事、日帰りという事もあり、ここで引き返す事にしました。

また、機会があれば燕岳にはチャレンジしたいです。

駐車場とトイレ事情

11月中旬の平日に行きました。そのため、第1駐車場はガラガラでした。

車中泊をしなくても問題なく停める事ができました。

第1駐車場には仮設トイレがありますが、ここではなく登山口のトイレを使う事をおすすめします。

トイレは登山口、合戦小屋、燕山荘にあります。

どこのトイレも綺麗で、清潔です。トイレットペーパーもありました。

まとめ

今回は冬用登山靴の選び方と初冬の燕岳へAKUハヤツキを履いて登った体験をお話しました。

雪山には欠かせない冬用登山靴です。

足の寒さから守り、楽しく登山をするためにも必須アイテムです。

人によって最適解は様々です。

あなたの登山スタイルに合わせて選んでください。

また、雪が積もった北アルプスはとても美しく、なんど観ても飽きない魅力的な力を持っています。

事前準備を整えて、是非遊びに出かけてください。

思っている以上に感動しますよ。

では、また会いましょう。

コメント