あなたは残雪期の立山に登った事はありますか?

夏にしか行った事がなければ、是非とも残雪期に立山へ行く事をおすすめします。

理由はいくつもあります。

当然、雪原の景色やゼブラ色の山肌、ミクリガ池の雪筏など大絶景はおすすめの理由の一つです。

しかし、それ以上にお薦めの理由があります。

それは夏よりも人が少ない事です。

8月にもなると、室堂の石畳にあった雪はすっかり溶けます。

雪の時期は歩きにくかった道も8月には歩きやすい石畳になっています。

残雪は別山あたりしか残っていません。

だから、8月は登山者に加えて観光客も増えて、室堂は人で溢れています。

折角、都会の喧噪から逃れてきているなら、静かに自然を楽しみたいと思いませんか。

できれば、人混みを避けて、雄大な立山連峰を眺めたいと思いませんか。

それならば、残雪期に行きましょう。

ただ、残雪期は「雪」がつくぐらいなので、最低限の雪山知識と装備は必要です。

知識も装備も必要な事はわかっているけど、何をどう準備したら良いかわからないと言う人も多いと想います。

それもそのはず。

残雪期の登山は天気を読むのも、装備を準備するのも難しいです。

その難しさを乗り越えれば、最高の山ライフが待っています。

このブログでは残雪期の立山を楽しんでもらうために、残雪期の立山に必要な服装やギア、おすすめの宿やルートも具体的にお伝えします。

私は雪の赤岳登頂や残雪期の遠見尾根テント泊など様々な雪山を経験しています。

また、実際に残雪期の立山に登り、楽しんだ経験から、リアルな情報をお伝えできると思います。

【注意】

登山は事前計画が大切です。事故なく楽しく登山をするために、体調面含め必要な登山用品を準備してから登りましょう。

立山室堂までどうやっていけばいいのか

雄山、大汝山、富士折立を総称し立山と言います。この中でも登りやすいのは雄山です。

雄山を目標に室堂に来る方も多いです。

雄山に登るには室堂駅に行かなければなりません。

残雪期の室堂駅に行くには3つの方法しかありません。

残雪期に室堂駅に行くには大きく分けて三つです。

立山駅から室堂駅

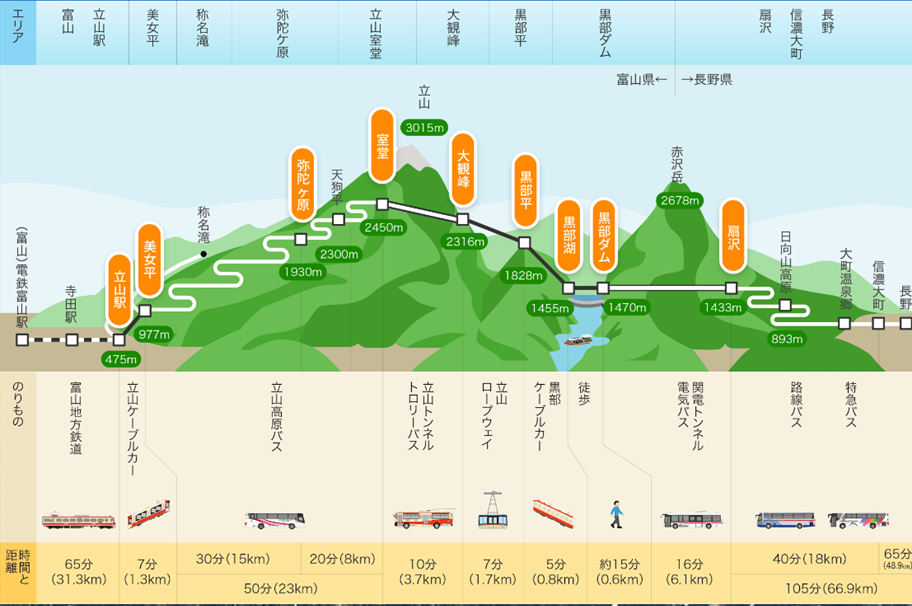

立山駅から室堂駅、そして扇沢駅までのルートを黒部アルペンルートと言います。

ここでは立山駅から室堂駅までのルートについて説明します。

立山駅から約7分間ケーブルカーに乗り、美女平駅でバスに乗り換えます。

合計約60分で室堂駅に到着します。

乗り換え回数は1回だけです。

立山駅から室堂駅の黒部アルペンルートの1人の値段は7380円です。

始発は朝の7時から出ています。

冬や春の立山室堂と言えば、雪の大谷です。

その雪の大谷をバスで通るには、立山駅から来なければ観る事ができません。

扇沢駅から室堂駅

さて、富山方面からアクセスする黒部アルペンルートについてお伝えしました。

次は、長野県側からアクセスする黒部アルペンルートについてです。

扇沢駅から電気バスに約16分乗車、黒部湖駅まで徒歩15分、ケーブルカーに約5分乗車し黒部平駅へ到着します。

黒部平駅からロープウェイに約7分乗車し大観峰駅に到着します。そこからトロリーバスという名の電車に約10分乗ります。

こちらも約60分で室堂駅に到着します。

時間はどちらも大きく変わりませんが、立山駅からアクセスした方が乗り換え回数は少ないです。

また、雪の大谷をバスの中から観たい場合は立山駅から来るバスに乗らなければ観られません。

ただ、雪の大谷は一般開放されているので扇沢駅から来ても雪の大谷を歩く事はできます。

扇沢駅と室堂駅の往復料金は1人12300円です。

一方、立山駅から室堂駅の往復料金は7830円、差額は4920円です。

関東方面の方は解せない気持ちがあるかもしれませんが、新幹線代、高速代、ガソリン代を考えると扇沢駅から室堂入りした方がいいでしょう。

立山駅から室堂、扇沢駅から室堂とどちらもWEB切符を購入できます。

乗車時間指定もできるので、混雑を避ける事も可能です。

扇沢駅の始発は朝の7時半です。7月以降は7時が始発となります。

奥大日岳を越える健脚ルート

では、最後の方法をお伝えします。

それは奥大日岳から室堂に入るというかなり健脚者しかできないルートです。

称名平無料駐車場が朝7時から開場します。

そこに車を停めて、奥大日岳へ向けて歩くと約9時間で雷鳥荘に到着します。

朝7時から歩き出し、順調にいって夕方5時に到着というかなりタフなルートです。

これでも室堂駅へ行けますが、初心者には全くお勧めしません。

番外編:7・8月季節便

残雪期ではなく7月・8月なら東急バスから東京から室堂まで直通バスを運行しています。

他にも富山地鉄バスから富山駅から室堂駅まで直通バスも出ています。

ツアー会社も7月8月に沢山のツアーを組んでいます。

だから、7月・8月の室堂は激混みになります。

1.立山駅から室堂駅

ケーブルカーとバスに乗車(乗り換えは1回)

約60分で室堂駅に到着、WEB切符の往復料金は7380円

雪の大谷をバスから観られる

2.扇沢駅から室堂駅

電気バス、徒歩、ケーブルカー、ロープウェイ、トロリーバスに乗車(乗り換え回数は3回)

約60分で室堂駅に到着、WEB切符mの往復料金は12300円

扇沢駅の駐車場は無料と有料がある

3.称名平から室堂

朝7時に称名平無料駐車場に駐車

雷鳥荘までコースタイム約9時間、室堂駅まで約10時間

残雪期の雄山は初心者でも登る事ができるのか

ここでの初心者とは2000~3000m級の夏山を登った経験があるが、雪山は初めての方とします。

雪山初心者と名付けます。

本題ですが、登れるか登れないかと問われたら、「条件が揃えば登れる」です。

逆に、雪山初心者は条件を整えれば、雄山に登る事ができるという事です。

ちなみに、「登れる」とは山頂まで登り切り無事に下山する事です。

安全に登り、無事に下山するには、自然条件と準備条件を整える必要があります。

それが遭難リスクを下げる事に繋がります。

自然条件とは

自然条件とは、天気、雪崩などが含まれます。

自然条件を整えると言うよりも、予測して対策をすると言った方が正しいです。

例えば、無風、晴れ、気温5度、数日前から雨雪なし、山頂付近は凍結も雪もなしならば雪山初心者でも登れるでしょう。

しかし、風速10m/s以上、曇り時折雪、気温氷点下、数日前から雪、山頂には凍結箇所ありのコンディションなら雪山初心者は遭難する可能性が高くなります。

登らない事が最大の対策になりますが、登るならば完全冬装備を準備し、一ノ越で撤退も想定します。

このように、自然条件によって山行レベルは大きく変わります。

登り初めは晴れていたけど、天気が一変し猛吹雪になる事は珍しくありません。

なので、天気を確認し、予測して、対策を立てる事は遭難リスクを低減する方法の一つです。

準備条件とは

準備条件についてです。

準備条件の中には服装、装備、登山技術、体力が含まれます。

先ほどの好天気ならば、ベースレイヤー一枚でも問題ないでしょう。しかし、悪天候ならばベースレイヤーだけでは低体温症になります。

ミルドレイヤー、ハードシェルに加えて手袋なども必要になるでしょう。

雪山は滑ります。

凍結しても滑るし、雪がグズグズになっても滑ります。

1回滑ると谷底まで停まることなく滑り落ちます。

そのリスクを低減するために、アイゼンやピッケルが必要になります。

「アイゼンは重いし、これぐらいなら大丈夫でしょ」

と思っている人は遭難予備軍です。

しかし、アイゼンに慣れていない事で起こる危険性もあります。

アイゼンの重さに疲労感を覚え体力が奪われる、歯の長さが身体になじんでいない事での転倒などがあります。

なので、アイゼンに慣れるまで雪原を歩く必要があります。

少しでも慣れる事で遭難のリスクを減らす事が出来ます。

残雪期の雄山に登るには

さて、最後に残雪期の雄山に登るには、どうしたらいいのかをお伝えします。

それには冬装備を整えて、撤退基準を定めておく事です。

冬登山装備は後述します。

撤退基準は今回の山行を取りやめる基準の事です。

例えば、時間です。ここの地点に何時までに着いていなければ引き返すなどです。

想定以上に山行時間がかかっている場合は遭難黄色信号です。

加えて、天気や体力、体調など細かく基準をたてておくと、撤退するか決断するときに根拠になります。

【雄山の撤退基準】*参考程度*

1.時間:予定していた時間よりも1時間以上経過していたら撤退する

2.天気:自分が予測していた天気よりも悪化したら撤退する(雨や雪が降る、風が強くなる)

3.体調:高山病の症状や登り初めにない症状を発症した場合は撤退

4.装備品の忘れ物:特に、水分、行動食、アイゼン、雨具を忘れた場合は撤退を考慮

残雪期の登山装備は何を準備したらいいか

夏山は登り慣れているから何を準備したらいいかわかると思います。

厳冬期も完全に雪山装備を準備しなければならない事もわかると思います。

しかし、冬でもあり夏でもある残雪期が一番難しいです。

服装、登山靴、アイゼンとピッケル、ヘルメットについて説明します。

服装

室堂の標高は2450mあり、室堂から約3時間で行ける雄山も標高3003mあります。

気軽に行けるから感じにくいですが、立派な高山です。

これだけ高山ならば、雨から雪に変わる事も不思議ではありません。

山の天気は変わりやすいです。

どのような天気でも対応できる装備があると、遭難リスクをぐっと下げる事ができます。

ベースレイヤー以外に、ミルドレイヤー(フリースもしくはアクティブインシュレーション)、シェルレイヤー(風を通さないレイヤー)、サーマルレイヤー(ダウンなど)は携帯しましょう。

防寒着について詳しく知りたい方はこちらをご覧下さい。

6月の無風の晴れでは気温10度にもなり、ベースレイヤーだけでも問題なく登れます。

しかし、同じ6月でも雨が降る気温5度で風速7m/sだと体感温度は-2度にまで下がります。

ベースレイヤーだけだと低体温症になります。しかし、ミドルレイヤーとシェルレイヤーを持参していれば低体温症を防ぐ事ができます。

つまり、残雪期はオーバースペックぐらいが丁度良いです。

私も残雪期に登る際は、アクティブインシュレーション、シェル、ダウンは持参します。

これらを全く着ないで終わる事も良くあります。

ただし、持っていて良かったと思う事もあります。これで命が助かった経験もあります。

繰り返しますが、残雪期はオーバースペックぐらいが丁度良いです。

残雪期のパンツは何を履いたら良いか悩みますよね。

基本的には上着と同じ考え方です。

私の冬春パンツはNorthFaceのビッグウォールパンツを愛用しています。

生地がしっかりしているので、岩場でも破けず、そして風も通しにくいです。

スパッツを履いていれば、厳冬期の赤岳でも寒くないです。

優秀なパンツです。これ一本あれば夏以外どこで対応できます。

ちなみに、夏はNorthFaceのアルパインライトパンツを愛用しています。

こちらも岩場でも破けないしっかりとした素材です。

それなのに、通気性は良く蒸れにくいです。

・晴れ無風の6月はベースレイヤーだけでもOK

・悪天候時はミドルレイヤー、シェルレイヤー、最悪サーマルレイヤーまで必要

・パンツはスパッツ、厚手のパンツでOK。シェルレイヤーは必要時のみ

登山靴

登山靴にはローカット、ミドルカット、ハイカット、夏用登山靴、冬用登山靴など様々な種類があります。

足首が固定されている長さが長ければハイカット、短ければローカットです。

足首が固定されていると自分の筋力を酷使せずにフラットフィッティングできます。

それにより、不安定な山場でも安定した歩行が可能になります。

一方、ローカットは自分の筋力を酷使しますが、自由度の高い歩行を可能にします。どんな場所でも走りやすくなります。

つまり、筋力に自信がある方はローカットでも極論サンダルでも問題ありません。

筋力に自信が無い方はハイカットをおすすめします。

残雪期の雄山を登る時に問題になるのは、カットの長さではありません。

登山靴に保温材があるかないかが問題になります。

保温材がない登山靴を夏用登山靴と言い、春夏秋の3シーズン用とも呼びます。

3シーズン用は保温材がないので、冷気を直に足に伝わります。

なので、厳冬期に3シーズン用の靴で登るとどんなに厚手の靴下をはいていても凍傷します。

一方、保温材がある登山靴を冬用登山靴と言います。

保温材があるので、長時間雪の中を歩いていても冷たくありません。

冬用登山靴について詳しく知りたい方はこちらをご覧下さい。

他の違いはコバというアイゼンを装着できる箇所があるかないかです。

3シーズン用でも後ろコバはありますが、前コバはほとんどありません。

では、残雪期の雄山はどうなのか。

これも天気によります。

気温が10度ぐらいあり晴れの場合は3シーズン用でも問題ありません。実際、晴れの5月下旬は3シーズンの靴で問題ありませんでした。

ただ、日陰になるとぐっと気温は下がります。

3シーズン用の登山靴は保温材がないので、いくら優秀な靴下を履いても太刀打ちはできません。

日向と日陰で気温は5度ぐらい変わるので、樹林帯がある山は5月下旬でも冬用登山靴をおすすめします。

悪天候で雪がちらつく場合は、もちろん冬用登山靴がいいでしょう。

話をまとめると、天気によって適切な登山靴は変わります。

なので、天候が崩れそうな日に雄山を登る方は冬用登山靴をおすすめします。

冬用登山靴は高いので、1回しか履かないならレンタルをする事をおすすめします。

やまどうぐレンタル屋さんは発送も早く、返却も楽です。

手頃な値段で気軽に注文できるので、おすすめです。

・残雪期でも晴れなら3シーズンでもOK

・悪天候が予測されるなら冬用登山靴

・残雪期はハイカットがおすすめ(雪の侵入を防ぐため)

アイゼン、ピッケル、チェーンスパイク

一ノ越までの残雪は7月まであります。

なので、残雪期はアイゼンが軽アイゼンが必須です。

一ノ越までは斜度のある雪道を越えていかなければなりません。

斜度もあり、滑落すれば数十メートルは谷へ落ちる道です。

残雪期は凍結も怖いですが、グズグズの道も滑ります。

少しでも安定した歩行を可能にするためにも、アイゼンは必須です。

残雪期の雄山は早々に雪解けするので、ピッケルは不要です。

それよりも、一ノ越までの残雪を歩くために、ストックが便利です。

グズグズの雪道をアイゼンだけでは踏ん張れません。

ストックを使う事で四本足歩行となります。これがとても楽です。

不必要に体力を使わずに済みます。

ただ、滑落の心配は拭えません。

もし、ストックを持っていないならば、ブラックダイヤモンドのウィペットをお薦めします。

バックカントリーの方が登攀するために作られたものですが、残雪期の登山でも活用できます。

時にピッケルほど凍結しておらず、むしろストックを使いたい、でも滑落停止装置は欲しいという場面に重宝します。

立山室堂や遠見尾根(五竜岳は本格的なピッケルが必要)、涸沢や蝶が岳などはこれでもいいなと思います。

厳冬期には歯が弱く使えませんが、残雪期の雪質なら問題ありません。

ちなみに、真砂岳まで行く方は凍結箇所もあるのでピッケルは必須です。

ピッケルもストックも持つのは大変ですし、滑落しているときにピッケルをザックから出す暇なんてありません。

救世主的な神アイテムです。

いざという時はストックもピッケルの代わりにはなりますが、思いっきり雪に突き刺すと折れます。

ただ、前日に雨や雪が降れば山の様子も変わりますので、情報はこまめに取りましょう。

・雄山なでならストックで充分

・真砂岳まで行くならピッケル必須

・疲労対策にも滑落防止対策にもブラックダイヤモンドのウィペットは神アイテム

ヘルメット

ヘルメットは落石から頭を守るためや滑落時の頭部保護を目的としています。

なので、極論、どこの山でもヘルメットは付けるべきです。

雄山も岩稜帯を歩くので当然ヘルメットは推奨されます。

登山者も多ければ、落石の可能性が増えます。いつ石が落ちてきても不思議ではありません。

岩場は木々も少ないので、滑落すればかなりの衝撃が加わるでしょう。

もしもの備えとしてヘルメットは必須です。

皆は帽子だから安全という訳ではないですよ。

ヘルメットはサイズ感が大切です。

一度被って確かめた方がいいでしょう。

後頭部にネジがあります。自分の頭に合わせて調整します。

顎紐も固定し、頭に上下左右に振ってヘルメットがずれなければ問題ありません。

もし、ずれたらそれは頭にフィットしていませんので違うヘルメットを選びましょう。

帽子MからLサイズの方はブラックダイヤモンドのヘルメットがおすすめです。

機能性も申し分ないですし、ヘルメットを違和感なく被る事ができます。

帽子Sサイズの方はマムートかペツルのヘルメットがおすすめです。

ペツルやマムートは頭が小さい人用です。ちなみに、私はマムートを愛用しています。

・どんな山でもヘルメットは適用

・岩稜帯は落石の可能性もあるのでヘルメット必須

残雪期の注意点は何か

残雪期の注意点は脱水と雪崩です。

残雪期は晴れていれば半袖で過ごせる気候ですが、天候が崩れれば一転し真冬に逆戻りします。

それだけ、天候は変わりやすい季節です。

なので、夏の様な暑さも冬の様な寒さ、両方の可能性を想定し装備を準備する必要があります。

脱水

一つ目の注意点は脱水です。

残雪期は雪があっても意外に暑いのです。

自分が思っている以上に喉が渇き水を欲します。

寒いからあまり水は飲まないだろうと過信すると水分が足りなくなり、脱水になります。

脱水は身体が思うように動けなくなり、思考も鈍らせます。

軽度の脱水ならば水分摂取で立て直せますが、重度になると痙攣や意識消失します。

そうなったら救助要請をしなければなりません。

必要な水分量は体重(kg)×5ml×行動時間です。

体重50kgの人が雄山まで行くならば、1.2L程度は必要です。

脱水で動けなくなるよりも、余分な水を持って下山した方がずっとマシなので、気持ち多めに盛っていきましょう。

雪崩

次の注意点は雪崩です。

「雪山は登りたいけど、雪崩には遭いたくない。」

誰もが思っています。

しかし、それ以上に「私は雪崩に遭わない」と思っていませんか?

私も思っていました。

ただ、雪崩を勉強するとその思いは消えました。

雪崩は各地で起きており、年平均6件発生しており、雪崩被害に遭われた方の約半数は亡くなる結果になっています。

雪崩に遭遇する可能性は少ないですが、被害は甚大です。

室堂は氷河により削られた地形となっており、所々急斜面もあり、そのため、雪崩事故も多く発生しています。

室堂で起きた雪崩一覧です。ご参照下さい。

生死を分けるのは、

「雪崩に逢わない」

「早く発見してもらう」

この2つです。

1つずつみていきましょう。

雪崩に逢わない

雪崩は雪崩地形と不安定な積雪と人など刺激の3つが大きく関係しています。

日本雪崩ネットワークでは、この雪崩の危険トライアングルと呼んでいます。

そもそも、なぜ雪崩が起きるのか。

簡単に言うと、弱層に刺激が加わり、雪粒同士の結合力を弱め、破壊するからです。

層のつり合いが破壊された後は、重力に従い下へ流れていきます。

これが雪崩の発生メカニズムです。

ちなみに、スラブ(板状の性格を持った雪層)の事です。

傾斜が強い場所だと、ちょっとした刺激により雪の結合力は破壊されるます。

風が強ければ、新雪が積もり吹きだまりとなり、弱層を形成し、ちょっとした刺激で雪崩れます。

気温が高ければ、雪の結合力を弱め、雪崩れます。

土台が不安定な弱層に湿雪が積もれば、容易に雪崩れます。

という訳で、雪崩が起きやすい地形と不安定な積雪と人などの外的刺激により雪崩は起きます。

そこで、地形、刺激、雪質に分けて事前に雪崩の危険予測をしましょう。

赤岳の文三郎の雪崩の危険予測は後述します。

【起こりやすい地形】

・斜度:35~40度以上

・谷:雨の日に水が流れる場所

・崖:雪庇など形成しやすい

・突出した岩:雪の断続性を切る

・樹林が少ない場所:摩擦が減る

・孤立した地形:地形が積雪を支えられない

【刺激】

・風:風速×3=移動する雪の量(吹きだまりの形成しやすい)

・気温:雪が溶ける、弱層が破壊される

・雨:弱層あるいは境界面が濡れる、あるいは水で浸されることで、雪の結合力低下

・人の多さ:物理的な刺激

【雪質】

・新雪後:雪の結合力が弱い

・湿った雪:雪の結合力が弱い

・締まった雪:雪の密度が高い

雪質について、もっと詳しく知りたい方はこちらのサイトが参考になります。

雪崩を理解するための雪氷の知識 | GoALP – 山を楽しむ人のための安心・安全登山メディア

これらの項目を総合的に評価していきます。

自然相手なので絶対はないですが、事前に危険予測する事は雪崩回避の一助になります。

なぜなら、事前の危険予測はリスクマネジメンにつながるからです。

例えば、気温が高くなると雪崩が起きやすくなりますが、気温が高くなる日中を避け午前中に登れば危険リスクは下がります。

その為に、日帰りを1泊2日に山行スケジュールを変える事も危険リスクを下げる方法の一つです。

このように、登る前に危険予測をする事は雪崩に合わない唯一の方法です。

早く発見してもらう

いくら雪崩に気を付けても、遭遇してしまう時はしてしまいます。

それでも生存率を高めるには、いち早く発見してもらう事です。

表層雪崩は新幹線の速さ、全層雪崩は自動車の速さであなたを襲ってきます。

それは本当に一瞬の出来事でしょう。

エアポケットを作る暇も無く襲ってきます。

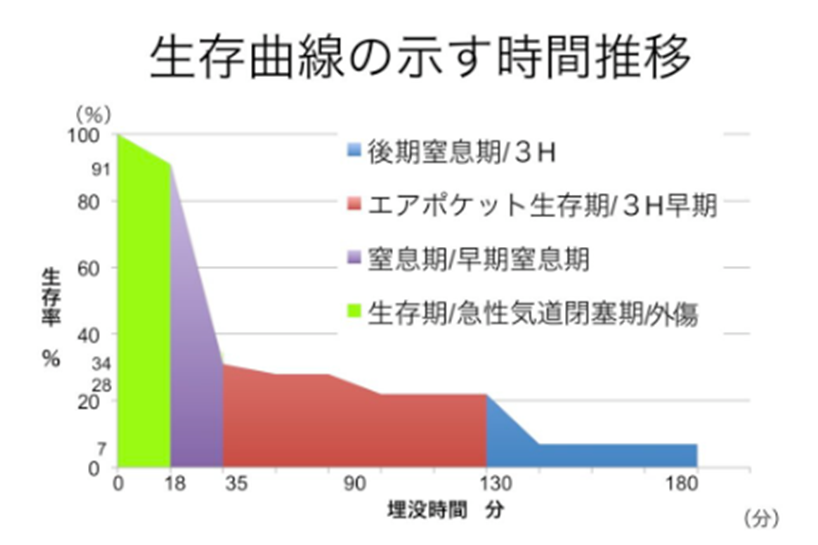

これは雪崩完全埋没者の生存曲線です。スイスの雪崩事故から作成されました。

雪崩発生から18分後に発見された場合、91%が生還します。

しかし、35分後は34%まで低下します。

ここからわかるように、早く見付けてもらう事は生死を分ける大切なPOINTです。

では、そのためにはどうしたらいいのか。

家族に山行計画を伝えておく、登山届を出す、山行計画を途中で変更しない。色々ありますが、即効性のあるのはビーコンを携帯する事です。

ビーコンとは低消費電力の近距離無線技術「Bluetooth Low Energy」(BLE)を利用した位置特定を行う機械の事です。

ビーコンは2つの機能があります。

自分を見付けて貰う

雪崩被害者を見付ける

自分だけ持っていても、他の方が持っていても迅速な発見・救助に繋がりません。

雪山に登る人の全てがビーコンを携帯する事で、18分以内に雪崩被害者を発見する事ができます。

それにより、人の命を救う事ができます。

持っていない人は自分の命も人の命も守るために携帯しましょう。

約8割のシェア数を誇るビーコン機種はマムートのバリックスです。

70mの範囲の捜索が出来、アマチュア登山者には充分な性能が備わっています。

ただ、買うには勇気がいる値段。

ただ、命には代えられないのも事実。

そこで、一番コスパがいいのは、レンタルです。

やまどうぐレンタル屋さんでは様々ビーコンを取りそろえています。

もちろん、マムートのビーコンもあります。

値段も購入よりも1/10の値段でレンタルすることができます。

雪山へ行く回数が少ないなら、レンタルをおすすめします。

おすすめの宿はどこか

室堂にはホテル立山の他の室堂山荘、ミクリが池温泉山荘、雷鳥荘、雷鳥沢ヒュッテ、ロッジ立山連峰などの宿があります。

この中でおすすめは雷鳥荘です。

理由はいくつかあります。

一つ目は広大な立山連峰を観る事ができる。

雷鳥荘は他の山荘よりもほどよく立山連峰から離れています。

なので、広大な立山を一望する事ができます。

立山連峰は東側にあるので、夕方はアーベンロードが綺麗に観る事が出来ます。

喧噪から離れているので、自然の中を堪能できるでしょう。

二つ目は予約がしやすい事です。

他の山荘はメールや電話で予約をする所、雷鳥荘はネット予約が可能です。

現代では、ネット予約が主流のため、私達も電話よりもネットの方がありがたいです。

雷鳥荘と雷鳥沢ヒュッテで悩みましたが、ネット予約ができる事を理由で雷鳥荘に決めました。

クレジットカードやペイペイなど電子決済が可能なので、現金を持ち歩かなくて済むのもありがたいです。

三つ目はコスパがいい所です。

個室代込みで1人13500円です。

個室で、ご飯も美味しくて、温泉も入り放題で、都会の喧噪もなく、景色も抜群。忘れちゃ行けない、ここは山の中です。

そう考えると13500円は安すぎです。

ミクリが池温泉は観光地のど真ん中にあるので、人の往来が激しいです。

雷鳥沢ヒュッテは雷鳥沢キャンプ場までくだらないと行けないので、アップダウンが多いです。

なので、真砂岳や別山に行かないなら雷鳥荘がとてもよい位置にあり、コスパタイパ最高です。

・おすすめは雷鳥荘

・立地が良い

・ネット予約可能、クレジットなどの電子決済可能

・コスパがいい

モデルコースを知りたい

いくつかのモデルコースを紹介します。全て一泊二日を想定しています。

雄山と浄土山

一日目に室堂駅から雄山をピストンします。

行動時間は約5時間です。

下山後はゆっくり室堂を散歩して宿へ向います。

2日目は約5時間で往復できる浄土山を登り、室堂から帰宅します。

このコースはのんびりと山を楽しむ事ができます。

立山連峰縦走ピストン

雄山、大汝山、富士折立をピストンするコースです。

約6~7時間ほどかかります。

下山後は散歩する時間がなくなるので、2日目に散歩をするのが良いでしょう。

ミクリが池や雪の大谷などを観光するのがおすすめです。

立山縦走から真砂岳

雄山、大汝山、富士折立から真砂岳まで歩く縦走路です。

真砂岳から大走り分岐を通り下山します。

次の日は疲れていると思うので、ゆっくり休んで散歩しながら帰宅するのが良いでしょう。

室堂の稜線は格別です。

美しい景色を観ながら天空のお散歩道を楽しんで下さい。

立山連峰と別山

立山連峰から真砂岳まで縦走してもまだ体力が有り余っている方は次の日に別山までピストンする事をおすすめします。

別山からは剱岳が綺麗に観る事ができるので、立山連峰とは違う美しさを堪能する事ができます。

一日目の行動時間は約8時間、別山から室堂駅まで約6時間と長丁場になります。

ご自身の体力と相談して下さい。

まとめ

立山室堂へ行くなら残雪期がお薦めです。

理由は夏よりも人が少なく、立山室堂を楽しむ事が出来るからです。

しかし、残雪期は冬と夏の移り変わりの時期なので、危険が一杯です。

そのため、雪山の知識や装備も備えなければなりません。

ただ、それは難しい事ではないです。

しっかり知識と技術を身につけて都会からの喧噪から離れた立山室堂を楽しんで下さい。

コメント