今回は槍ヶ岳から双六岳へ向けて歩く西鎌尾根について解説します。

槍ヶ岳は憧れだけでは登れない事がわかっているので、みんな真剣に調べます。

急峻な岩場を登り切れるように体力作りを始め、それ相当の準備が必要です。

誰しもが山で遭難をしたいと思っていないので、槍ヶ岳山頂までの道や危険箇所を雑誌やブログ、YouTubeなどのSNSで調べるでしょう。

しかし、西鎌尾根について忘れていませんか?

西鎌尾根は槍ヶ岳と双六岳を結び、絶景が観られる素敵な稜線だけと思っていませんか?

私はそんな風に思っていました。

西鎌尾根とは裏銀座ルート(槍ヶ岳からブナ立て尾根、高瀬ダムまで続く道)の一部で、ずっと槍ヶ岳を眺めながら歩ける素敵な道です。

槍ヶ岳と双六岳の2座を登りに行く人は必ず通る稜線です。

しかし、素敵な事ばかりではありません。

西鎌尾根は槍ヶ岳ほど急峻な岩場はありませんが、度重なるアップダウンの道や鎖場、ザレ場など危険箇所が多いです。

また、思った以上に山行時間がかかります。

槍ヶ岳山荘から双六小屋CTは3~4時間です。

確かに、距離は6km程度ですが、槍ヶ岳山荘から双六小屋まで上り400m、下り950mあります。

そして、必ずと行って良いほど絶景に足止めされます。

なので、CT通りには行きません。

アップダウンの道、鎖場ザレ場、絶景による足止め、なかなかCT通りに進みません。

こんな過酷なのに、槍ヶ岳と比べると情報が少ないです。

そこで、ここでは西鎌尾根について徹底解説します。

西鎌尾根を通る初心者は是非ご覧下さい。

【注意】

登山は事前計画が大切です。事故なく楽しく登山をするために、体調面含め必要な登山用品を準備してから登りましょう。

イメージ動画

槍ヶ岳を登り、その後に西鎌尾根を歩きました。どんな道かサクッと知りたい人はこちらの動画をご覧ください。

西鎌尾根の危険箇所を安全に歩くための基本対策

山に安全はありません。

ただし、危険因子を減らし、リスクを減らすことはできます。

そのためには、登山道の危険箇所を知り、天気の良い日に歩き、余計な荷物を持たず身軽で歩くことです。

安全に西鎌尾根を歩くための基本対策をお伝えします。

初心者にも人気だが油断できないルート

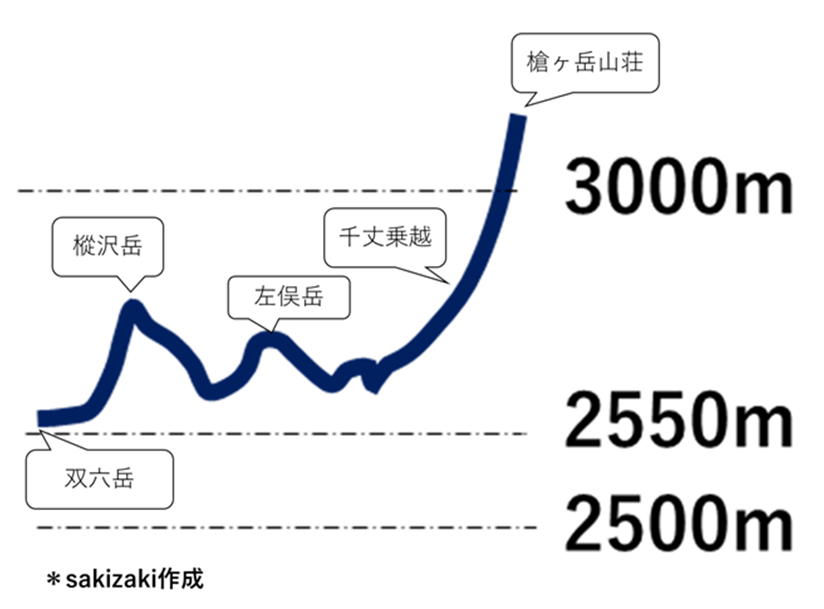

下記にある図は槍ヶ岳から西鎌尾根へ進む道の概要図です。

赤丸してある箇所は西鎌尾根の中で核心部と言われている場所です。

しかし、ここ以外に危険箇所があります。

西鎌尾根へ進むには、標高3080mに位置している槍ヶ岳山荘からまずは新穂高方面との分岐点である千丈乗越まで標高360m下げます。

1kmで標高を360m下げるのでかなり急登です。

ちなみに、ゆるハイクが楽しめる南アルプスの入笠山は標高250mを2.5kmかけて登ります。

入笠山よりも100m標高が高く、距離は1km長いです。

この道だけで山ひとつ分を下っているということです。

この過酷な下りが終わっても、この先には核心部が待っています。

道の雰囲気は八ヶ岳の赤岳から横岳、硫黄岳へ向う道と似ており、道はひとひとりがやっと通れるぐらいです。

3点確保するための鎖場があるので安心してください。

約40分の核心部の後は、槍ヶ岳を観ながらアップダウンの登山道を進んでいきます。

簡単に危険箇所を説明しました。詳しい登山道の様子は後述します。

出発前の天気予報は要チェック

危険箇所を歩く時は、できる限り天気の良い日に歩くのが定石です。

なぜならば、道以外の危険因子が省かれるため、安全性が高まるからです。

岩稜帯での雨は最悪です。岩が濡れて滑る可能性がるからです。

風が吹いても最悪です。風速10ぐらいで歩きにくくなり、風速15ぐらいで立っていられなくなります。

ちょっとよろめいただけで、身体が持って行かれ滑落する可能性があります。

また、風による気流で体温は奪われます。雨も降っていると気化熱でもっと体温が奪われます。

低体温症になる可能性が高まります。

西鎌尾根が岩稜帯です。雨風を防ぐ場所はありません。

つまり、天気が悪い日にこの道を歩くのは危険ということです。

なので、天気予報はしっかり確認しましょう。

私が使っている天気予報サービズは「Windy」と「やまてん」です。

Windyは世界で行われている天気予報を見ることができます。

各国の天気予報は少しずつ異なります。

例えば、雨が降り出す時間や風の強さなど少しずつ異なってきます。

予測なので完璧ではないのですが、欧州(ECMWF)は精度が高いと言われています。

それを観ることができます。

個人的には、雨という予報だけど実際は曇りなど厳しめの予報が多いように感じます。

やまてんは山岳専門の天気予報サービスです。

お気に入りした山の天気予報を毎日配信してくれます。

また、台風など登山に大きく影響を与える事も適宜配信してくれるので、タイムリーに情報を得ることができます。

6時間毎に天気と風速を教えてくれるます。

個人的には予報が外れた事は少ないです。少なくとも、天気予報よりも悪い天気になったことはありません。

ひとつの天気予報サービスを観るのではなく、複数の天気予報サービスを見比べるのは大切だと思います。

それにより、概ねの天気がわかります。

天気を制する者は安全を制します。必ず天気予報を確認しましょう。

初心者が用意すべき必携登山装備

この時期は9月上旬です。9月上旬の最低気温は0~5度です。

太陽が出ていれば半袖でも問題ありませんが、雨が降れば思った以上に気温は下がり、防寒着が必須になります。

しかし、不安だからと言って不要な装備を持つと重量が増します。重たい荷物を長い時間背負い続けると疲労もたまります。

登山において、軽いは正義です。

荷物が軽ければ、危険箇所も楽に歩けます。思わぬ躓きも踏ん張れます。少し長くても歩けます。

登山装備品は必要十分な装備を目指していきましょう。

小屋泊ならばこれに行動食と水を持てば完璧です。

| 登山装備 | |||

|---|---|---|---|

| ザック |  | オスプレーカイト38 | 身体にしっかりフィットするので長時間の山行に最適です |

| パンツ |  | ノースフェイス ビックウォールパンツ | 適度な厚さで春秋に最適です |

| ベイスレイヤー |  | アイスブレイカー スフィア2 | 肌触りが良く、速乾性もあるので汗冷えしにくいです |

| 山シャツ |  | カリマー Yシャツ aerial | 肌寒い時にさらっと着られます。便利な一着 |

| 肌着 |  | ミレー アンダーウェア | 汗を素早く吸収し放散するので、汗冷え予防に最適です |

| 手袋(防水) |  | ファイントラック エバーブレストレイルグローブ | レイングローブやインナー手袋と合わせてレイヤリング可能 |

| 手袋(岩稜帯) |  | ノースフェイス グローブ | 生地がしっかりしているので、岩稜帯に適しています |

| 部屋着(ズボン) |  | Black Diamond ノーションパンツ | さらっと履けるリラックスパンツ。行動着が汚れてもこれを履いて下山できます。 |

| 部屋着(ベースレイヤー) |  | アイスブレーカー 200 オアシス LS クルー | 着心地がいいので部屋着としても最適 |

| 部屋着(フリース) |  | モンベル クリマプラス100 | 部屋着にも星空観察にも使えます。 |

| ダウン |  | パタゴニア ダウンセーターフーディ | もしもの時に持参しました。 |

| レインウェア |  | ノースフェイス クライムライトジャケット | 耐水圧はもちろん軽くて動きやすいです。 |

| 靴下(厚手) |  | スマートウール マキシマムクッション | 暖かく履き心地がよいです。 |

| 登山靴 |  | スポルティバ トランゴ タワー GTX | 秋は冬靴ではなくて問題ありません。 |

| ヘルメット |  | Black Diamond ヘルメット | 帽子sサイズの方にはマムートがおすすめです。 |

| ストック |  | シナノ トレッキング ポール ロングトレイル | 軽くて長さを調整しやすいです。岩稜以外に必携品です。 |

| ヘッドライト |  | ペツル ACTIK アクティック | 広範囲を照らします。登山の必須品 |

| ファーストエイドグッズ |  | Kozy More 救急セット | 網羅されている応急セットです。 |

| バッテリー |  | Anker Power Bank バッテリー | 寒くなるとスマホのバッテリーは落ちやすいので必携品です。 |

| 歯磨きセット |  | NONIO 歯磨きセット | 口腔ケアはどこでも大切です。 |

| 汗ふきシート |  | ビオレ ボディーシート | 春でも汗がでます。 |

| 日焼け止め |  | スキンアクア 日焼け止め | 雪からの照り返しもあるので必携品です。 |

| ナルゲン |  | ナルゲンボトル 1000ml | ゴミが出ないので不要な荷物がでません。 |

体力作りと事前トレーニング

西鎌尾根を歩く人の多くは槍ヶ岳と双六岳へ登る方だと思います。

主な行程は下記に示します。

- 2泊3日:上高地/新穂高-槍ヶ岳(宿泊)-西鎌尾根-双六岳(宿泊)-新穂高

- 3泊4日:上高地/新穂高-槍沢ロッジ/槍平小屋(宿泊)-槍ヶ岳(宿泊)-西鎌尾根-双六岳(宿泊)-新穂高

登山者の中には1泊2日で行く方もいるかと思いますが、そのような健脚者は問題ないと思いので、ここでは対象外とさせていただきます。

これらの行程を歩くにはそれなりの体力と技術がないと登る事ができません。

具体的な目安を下記に示します。

- 宿泊装備を背負って8時間歩き続けることができる

- 八ヶ岳の赤岳、横岳、阿弥陀岳、硫黄岳を登ったことがある

- 信州グレーディングC/Dの8以下の山に登った経験がある(詳しくは↓)

- アルプスの北岳、鳳凰三山、仙丈ヶ岳、甲斐駒ヶ岳、焼岳など岩稜帯を登った経験がある

これが出来ていれば登れるという訳ではありません。

これは最低条件です。

安全に登るために事前準備・トレーニングが大切です。

参考にしてください。

西鎌尾根の主な危険箇所と絶景ポイント

これからは西鎌尾根の危険箇所や絶景ポイントをより詳しく説明していきます。

写真も含めて解説するので、イメージしやすいと思いますので是非ご覧下さい。

槍ヶ岳から千丈乗越までの道:驚異の激下り

槍ヶ岳にお別れをして、槍ヶ岳山荘から西鎌尾根を観ることができます。

これから目の前にずっとまっすぐ伸びている西鎌尾根を歩いて行きます。

まっすぐの道ですが、結構アップダウンがあります。

看板の通り、進んでいきましょう。

西鎌尾根を歩く前に千丈乗越まで降りなければなりません。

ザレ場の道を標高360mを下ります。

ザレ場ですが、槍ヶ岳山荘が整備してくれているので、まだ歩きやすいです。

岩も規則的なので、足を取られる事はありません。

しかし、ザレザレの砂地なので、滑りやすいです。

滑っても命に別状はないでしょうが、外傷は避けられません。

下りは足の筋肉を多く使うので、筋疲労がたまりやすいです。

一歩ずつ気を付けましょう。

そして、千丈乗越が見えているのになかなか着かないのも過酷です。

後ろを振り返るとかなりの標高を降りてきたことがわかります。

槍ヶ岳があんなに遠くになってしまいました。

正直、どれが槍ヶ岳の穂先なのかわかりません。

下るのに真剣になりやすいですが、景色を楽しみながら歩きましょう。西鎌尾根の笠ヶ岳や双六岳などの北アルプスの名峰を眺める事ができます。

ちなにみに、この下り道は新穂高から槍ヶ岳へ登る道を観る事ができます。

救急箱があった千丈分岐への道も観る事ができます。

上から見る限り、あまり交通量が多くないからか藪深い道です。

ここを通れるのは藪を者ともしない玄人の方でしょう。

かなり下ってきたため、西鎌尾根が見えなくなりました。

見えなくなったということはより近づいたということです。

もう少しで双六岳へ向かう西鎌尾根へ到着します。

千丈乗越に到着すると「双六岳」へと記載された岩があります。

矢印の通り、そちらへ進みましょう。

本日の主登山道である西鎌尾根へいよいと足を踏み入れます。

下ってきた道を振り返ると、標高360mを下ってきた事がよくわかります。

険しい道でした。

登山者の中には新穂高ロープウェイから槍ヶ岳を日帰りで登る方もいます。

累積標高2000m強を日帰りで登るのはかなりの健脚者です。

初心者は無理をせず、宿泊をオススメします。

槍ヶ岳までの道のりを知りたい方がこちらをご覧ください。

鎖場・岩場の連続区間:核心部

千丈乗越から歩いて約20分。西鎌尾根の核心部に到着しました。

ここからの道はひとひとり通れるぐらいの道なので、うっかり足をつまづけて転倒すると奈落の底へ落ちます。

崖なので100m下まで落ちます。慎重に歩きましょう。

私達はヘルメットを装着しませんでした。

理由は、落石の危険性が少なそうだからです。

過信は良くないですが、自分たちの力量なら転倒はしないと思いました。なので、そこでの頭部外傷のリスクは少ないと判断しました。

そして、上からの落石のリスクも少なく、西鎌尾根はヘルメット推奨区域ではありません。

このような理由より、私達はヘルメットを装着しませんでした。

ただし、不安ならヘルメットを装着しても良いと思います。

ヘルメットは上からの落石や転倒時の頭部外傷を軽減する目的で装着します。

何が起こるかわかりません。

滑落時の生死を分けたのはヘルメットだった人もいます。

なので、ヘルメットを装着するタイミングは「不安な時」です。

祖内あれば憂いなしです。

山岳ヘルメット着用奨励山域についてhttps://www.pref.nagano.lg.jp/kankoki/sangaku/helmet.html

この雰囲気の道は八ヶ岳にもありまして、八ヶ岳の赤岳、横岳、硫黄岳の縦走路もこのように道狭い岩稜帯にある鎖を使いながら歩きます。

足の置き場はあるので、槍ヶ岳を登れた人ならば問題なく歩けます。

体力面でも槍ヶ岳を登れた人ならば、問題無く歩けます。

赤岳に登った登った事がある人、赤岳からの縦走路を歩いたことがある人は問題ありません。

もし、まだ槍ヶ岳を登った事がない人は新穂高から双六小屋まで歩けたなら問題ありません。

八ヶ岳の縦走路の様子を知りたい方はこちらをご覧下さい。

アルプスの景色と雰囲気は違いますが、絶景が広がっています。

西鎌尾根のザレ場は細かい石が急な坂の上に乗っているので、滑ります。

重心を後ろにした瞬間つるっと滑りますので、腰をひかずに歩きましょう。

足元が不安な方はストックを使う事をお薦めします。

2本足と4本足は身体への負担が全然違います。

まだストックを使っていない人は使ってください。安全面、体力面でとても優秀な登山道具です。

先ほど歩いた鎖場を振り返りました。

歩いているときは感じませんでしたが、見ると急峻な道だったことがわかります。

そして、崖下の先がみえません。滑落したらひとたまりもありません。

ちょうど西鎌尾根の1/3が終わりました。この辺りから疲労感がでてきます。

まだ、核心部は続きます。

緊張感の中で絶景を眺めると少し心が落ち着きます。

久しぶりに開けた場所に出ると、気持ちが良いです。安心して休憩することができます。

遠くに見える山と今歩いている道の地層が異なります。

槍ヶ岳は今から約177万年前に誕生しました。しかし、その1万年前に穂高岳が誕生しています。

誕生時期や岩石の違いにより地層が異なっているそうです。

槍ヶ岳山荘のヘリポートから西鎌尾根にかけて、白い岩石からなる帯状の線が見えます。

槍ヶ岳カルデラと穂高カルデラの境目です。

その山域の歴史を知る事で登山がもっと楽しくなりますね。

景色を観て楽しんで居たのもつかぬま。

再び、鎖場が出てきました。

ここのザレ場は一番滑りやすかったです。

より細かい砂や石があったからだと思います。

鎖がしっかり張っているので、ゆっくり歩けば転ぶ事はないです。

慎重にゆっくり行きましょう。

もし、余裕があれば後ろを振り返ってみてください。

槍ヶ岳があなたを応援してくれます。

この時、穂先は雲の中でしたが、それもなんだか格好いいですね。

あの穂先に自分が立っていたかと思うと感慨深いです。

斜度もあるので、少し怖いと感じる人もいるでしょう。

怖い場合は鎖を使いながら降りると安心して下る事ができます。

ここを下りきるとハイマツの上りが始まります。

ここまで来ると岩稜帯も終盤です。

ここから眺められる槍ヶ岳も素敵ですね。ただ、さっき下ってきた山がちょっとお邪魔ですね。

槍ヶ岳のインパクトが薄くなってしまいます。離れた槍ヶ岳も格好いいです。

先ほどの岩稜帯の道とは違い、道幅は広くなりました。

しかし、岩場ガレ場は続きます。

滑りやすい道もあれば、そこそこ安定し歩きやすい道もあります。

ゴツゴツした岩は雨で濡れていても、手入れが行き届いている靴ならばグリップが効き滑りづらいです。

靴はケチらずにしっかりお金をかける所です。靴底がすり切れている方は買い換えをおすすめします。

グリップが来ている靴でもつるっと凹凸がない岩は滑りやすいです。

つるっと滑ってしまいそうで腰が引けてしまい、より滑りやすくなるという悪循環が続きます。

坂道なのにザレ場かつ凹凸が少ない岩によって踏ん張りがききません。

怖ければ、鎖を使い消防士下り(鎖を使いながら後ろ向きで降りる方法)で降りると安定して降りる事ができます。

ここが最後の岩稜帯の道です。

少し先に岩稜帯と赤土の道の境目が確認できます。

自然って不思議ですよね。

こうなる理由は科学で証明できるのでしょうが、学者ではない自分としては自然が織りなす芸術だと思います。

核心部の後はアップダウンが続く稜線へ

約40分、岩稜帯の鎖場ザレ場道の核心部が終りました。

終わりを伝えるかのように道の雰囲気が変わりました。

一安心です。

歩いて来た道、真ん中には槍ヶ岳があるはずですが、ガスの中です。

残念。

ここも晴れていたら絶景です。

核心部が終わった後はいよいよ絶景ポイントに入りました。

核心部でも槍ヶ岳を観ることができましたが、少し近かったです。

遠くにみえる槍ヶ岳を背景に写真を撮りたいと思いますので、ここからは絶景ポイントも解説しながら進めていきます。

大まかにどこで槍ヶ岳がみられるか記載してある図です。

長くアップダウンが続く西鎌尾根なので、絶景を楽しみながら歩いてください。

上記写真は②槍ヶ岳絶景ポイントです。

北アルプスの中でも奥深い位置にある飛騨山脈主稜線の一つ、鷲羽岳が見えました。

鷲が翼を広げているようだから、鷲羽岳というらしいです。

言われてみたら、そう見えなくもない。

ここからは小さく上り、小さく下る。そんな道が繰り返される道が続きます。

要は偽ピークが多いです。

あれば左俣岳?あれは樅沢岳?など言いながら歩いていました。

アップダウンが続き、心が折れる時もありますが、それを上回る嬉しい事があります。

それは絶景を見ながら歩けるところです。

雲の中に鏡平小屋を見付けました。天空の城みたいで格好いいですね。

そして、槍ヶ岳です。

先ほどの様な槍ヶ岳を遮る山もないので、槍ヶ岳の良さが存分に観る事ができます。

ここは③槍ヶ岳絶景ポイントです。

この景色が観たくてこの稜線を歩いているので満足です。

ガスがあっても槍ヶ岳の雄大さは変わりません。

さて、ようやく本日の初めてのピークとなる左俣岳が見えて来ました。

左俣岳手前に何かの標識があります。

ここには特に名前はないみたいですね。

左は左俣岳、道が槍ヶ岳と記載されていました。

左俣岳の山頂には登らずに、巻いて登ります。

左俣岳の山頂らしい標識はないそうです。確かに探しましたがありませんでした。

約30~50mほど標高を上げて登って行きます。

今までの道に比べたら楽なはずなのに、ここまで来ると疲労もあるのかちょっと登っただけで疲れます。

ピークは踏まずに左へ巻くように道が続いています。

巻き道の上に踏み跡がありました。

きっと山頂への道かなと探しながら進んだ人がいたのでしょう。私も探しましたが、左俣岳の山頂はわかりませんでした。

山頂を巻いた後は更なる絶景と絶望が広がっていました。

しかし、本日のゴールである双六岳がどれかわかりません。途中の樅沢岳もわかりません。

まだまだアップダウンは続きます。

やはり、アップダウンは心拍数も上がりますし、筋疲労もしやすいので、心身共に負担が来ます。

今回、かなり負担のかかる縦走路を歩くと思っていたので、荷物の軽量化を頑張りました。

余計な物を省くのは当然で、ザック自体も軽くしました。

しかし、ただザックを軽くすると肩や腰に負担がかかり、身体の負担を軽減したいという目的を達成しないので、身体にフィットしつつ軽いザックを探しました。

探した結果、やはりオスプレーに行き着きました。

オスプレーのテンペストベロシティーは1kgを切るのに、フィットしやすいザックです。

登山の言葉の中で「軽いは正義」と言われるほど、軽い方が遠くまで疲れずに歩けます。

疲れなければ事故も起きにくいです。

この程度の疲労で済んでいるのは、荷物の軽量化、ザックのおかげだと思っています。

鏡平小屋までの稜線です。翌日の下山で歩く道を見るとやはり感無量です。

鏡平小屋はぽつんと一軒家のように立っていますね。

樅沢岳ではない名がわからない山をトラバースすると開けた場所にでました。

ここの場所は素晴らしく、後ろを振り返ると槍ヶ岳を眺める事ができます。

先ほど意よりも槍ヶ岳が小さくなってきましたが、それも格好いいです。

頑張って歩いて来たことがよくわかる場所です。

ここは④槍ヶ岳絶景ポイントの場所です。

槍ヶ岳が遠くになった一方、鷲羽岳が近付いて来ました。

とても迫力があります。これを見ると北アルプスの奥地である黒部源流部に行きたくなります。

硫黄岳乗越から樅沢岳、そして双六小屋へ

硫黄乗越あたりまで到着しました。

見落としたのかわかりませんが、「硫黄乗越」という標識はありませんでした。

ここの山も山頂はなくトラバースしていきます。

岩や石はありますが、ザレ場やガレ場はなく歩きやすい道です。

この辺りから見る槍ヶ岳はこんな感じです。

今まで歩いてきた道も含めて槍ヶ岳を見られるので、ここも素敵な場所です。

ここの辺りは⑤槍ヶ岳絶景ポイントです。

槍ヶ岳を見ながら歩くのもいいし、自分が登った穂先に背中を押されながら歩くのもいいです。

私達は背中を押されながら、このアップダウン道を歩いています。

左へトラバースするとようやく最後のピーク樅沢岳が出てきました。

ここが最後の登りです。ここを頑張れば双六小屋に到着するはず。

つづら折りを最後の力を振り絞りながら歩きます。

小屋が近い事もあるのか、よく整備されています。

北アルプスの奥地がより見える様になってきました。

雑誌でしか見たことがない山域が目の前にある事に感動です。

さあ、ここを登り切れば樅沢岳です。

頑張って登りましょう。

本日の二個目のピーク、樅沢(もみさわ)岳です。

ここは鷲羽岳もよく見えるし、槍ヶ岳もよく見える素晴らしい場所ですが、午後になるとガスも出て槍ヶ岳は観る事ができませんでした。

ここから双六小屋までもなんだかんだ長いです。

しかし、下りなのでなんとか頑張れます。

つづら折りの道を下っていくと人工物発見しました。小屋はもう少しです。

小屋までは何度も何度も右へ左へとつづらに降りて行きます。

山歩きが楽しいと思っている自分と早く小屋のベンチに座りたい、炭酸を飲みたいと思っている自分がいます。

時計を、見ると丁度お昼です。お腹が空くのも当然です。

双六小屋には13時ぐらいなので、お昼を食べて双六岳へ登る事もできる時間です。

星空や朝日を双六岳でみたいので、ちょっと偵察もしたい気持ちもあります。

双六小屋についた時間で決める事にしました。

ついに、目標の射程圏内に入りました。

双六小屋は格好いいですね。

山小屋は目立つように屋根が赤なんですかね。

どんなに離れていても見付けられる色は赤ですよね。

ついに双六小屋に到着しました。お疲れ様でした。

長くなったので、今回はここまでとします。

双六岳と小池新道の下山はまた次回の記事をご覧下さい。

トイレ状況

西鎌尾根の道にはトイレはありません。

スタート/ゴール地点の槍ヶ岳山荘や双六小屋にしかトイレはありません。

トイレが近い人は携帯トイレを持参して登って方が良いでしょう。

隠れられる場所はないので、女性は上からかぶれるポンチョ型の携帯トイレがいいです。

まとめ

西鎌尾根について詳しく見ていきました。

槍ヶ岳に登る事に集中すると西鎌尾根は忘れがちです。

でも、西鎌尾根は双六岳よりも危険箇所が沢山あります。

事故なく安全に登山をするためにも、何回も見直してイメージ造りをしてください。

そうすれば危険を回避して、楽しい登山となると思います。

コメント