今回の目的は紅葉の仙丈ヶ岳とテント泊を楽しむ!!です。

当初は仙丈ヶ岳と甲斐駒ヶ岳2座を取る山行を計画していました。

しかし、たまにはのんびりと秋登山とテント泊を楽しんでもいいのではないかと思いました。

なぜそう思ったのかと申しますと・・・。

最終バスに間に合う体力がないと思ったからです。

甲斐駒ヶ岳と仙丈ヶ岳の2座は共に北沢峠から登ります。なので、北沢峠にある長衛小屋を拠点に宿泊をすれば2日間で2座の登頂が可能です。

しかし、この計画を遂行するには、かなりタイトな時間管理が求められます。

その理由はバスの時間があるためです。

バスは仙流荘から北沢峠区間を運行しています。約1時間バスに揺られ目的に到着します。

夏のバス時刻は仙流荘始発が朝5時半ですが、10月の始発は8時からです。

登山開始は小屋泊なら朝9時から、テント泊なら10時ぐらいからになります。

甲斐駒ヶ岳、仙丈ヶ岳共に標準タイムは7~8時間です。

テント泊の場合は17時の下山になります。

秋の日の入りは17時半ぐらいなので、17時になると視界は暗くなり、気温も下がっています。

宿泊できるからと言ってのんびりはできません。暗くなる前に下山は必須です。

2日目もどちらかの山であろうと、朝5時に登り始めないとバスの時間に間に合いません。

折角のテント泊なのに、忙しくて楽しめません。

17時に下山後のテント泊は忙しいです。

すぐご飯を食べて、歯磨きして、寝床用意しないといけません。

あー大変。

折角のテント泊なのに、文字通り寝るだけの場所。

つまらないです。

長くなりましたが、たまにはのんびり秋の登山やテント泊を楽しんでもいいのではないかと思い仙丈ヶ岳だけを登る事にしました。

時間に追われ「早く登らなきゃ/降りなきゃ」と焦らずに、景色を堪能し、相手との会話を楽しみ、山を歩けるありがたみを感じる事ができました。

のんびり登山とテント泊を満喫したい方には参考になる記事になっています。どうぞご覧下さい。

【注意】

登山は事前計画が大切です。事故なく楽しく登山をするために、体調面含め必要な登山用品を準備してから登りましょう。

イメージ動画

こちらはイメージ動画になります。サクッと仙丈ヶ岳のイメージを膨らませたい方はこちらをご覧下さい。

仙丈ヶ岳への登山道の様子やテント内での過ごし方がわかります。

テント泊の楽しみ方:衣、食、住を極める

今回の目的は登山もテント泊も楽しむ事です。

遠くの山に行こうと思うと、朝は早く、夕方遅くなります。

そんなの勿体ないです。

せっかくならば、自然を存分に楽しみたいです。

楽しみ方は人それぞれですが、私達は衣服、食事、住居をこだわってみました。

こだわることで、テント泊がいつもとは違う幸せな時間へと変わりました。

衣服を極めろ:極暖タイツ、ダウンパンツ

最初は衣服です。9月の鳳凰山テント泊では色々課題を感じました。

南御室小屋のテント場に泊まりました。南御室小屋は標高2400m程度あります。

夜の気温は10度以下になり、寒さを感じる気温になります。

この時、Marmotの起毛裏生地のパンツを履いて寝ました。

でも、そのパンツ一枚では寒くてとてもじゃないけど寝れなかったです。

マットのR値は4、シュラフはモンベルのダウンハガー#3、最適温度4度です。

そこまでスペックは悪くないと思いますが、底冷えを感じました。

そこで、テント泊でぽかぽか過ごすために、ユニクロの極暖スパッツを導入しました。

なぜユニクロなのか。

それはコストパフォーマンスがいいからです。

登山中は登山に特化した速乾性と保温性を有する服を使うべきだと思いますが、テント泊では保温性が高ければいいと思います。

なので、庶民の味方ユニクロです。

ちなみに、登山中にユニクロを着る事はお薦めしません。速乾機能がないので、汗冷えから低体温症になります。

ユニクロは宿泊場所で着る用です。

ユニクロの極暖スパッツは肌さわり良くて温かくて最高ですね。良い買い物でした。

10月になるとアルプスの山頂付近では、水に氷が張り、雨が雪になる季節です。

気温は氷点下になる日もあります。

極暖だと心元ないと感じる方はナチュラルハイクのダウンパンツかモンベルのアルパイン イージーフィットパンツ サーモの起毛裏地パンツがおすすめです。

軽さを求める人はダウンパンツがいいでしょう。

ナチュラルハイクのダウンパンツの良いところはコストパフォーマンスに優れているところです。

ナンガやマムートのダウンパンツは4~5万円しますが、ダウン量も多く、軽量で、スタイリッシュです。

でも、正直暖かければいいと思いませんか?スタイリッシュじゃなくても、暖がとれたらいいと思います。

ナチュラルハイクのダウンパンツはなんと1万円以下です。

ナンガやマムートと比べたら、かっこよくないし、約60g重たいです。

しかし、テント泊でも暖かい。破けても、羽が抜けても悲しくない。

テント泊をしたい登山者に優しいダウンです。

住居を極める:最適温度マイナスのシュラフ

自分の家で考えてみましょう。

いくら服が暖かくても、家の壁に穴が空いた吹きさらしの家、ペラペラの布団で暖かく過ごせると思いますか。

無理ですよね。

テント泊でも住居性を高める必要があります。

保温性の高いテントはありません。

シングルウォールよりもダブルウォールのほうが生地一枚多いので少し暖かく感じるかもしれませんが、大きな差はありません。

シングルウォールとダブルウォールの大きな差は結露の発生頻度です。

シングルウォールは生地一枚なので、テント内で私達が発した水蒸気が外気の気温により冷やされます。それによりテント内は結露まみれになります。

ダブルウォールは、生地が2枚あることでテント内で発生した水蒸気は内側の生地を通り抜け、結露は内側の生地と外側の生地の間に発生します。

それにより、テント内の結露は発生しにくく、テント内が水浸しになることは少ないです。

しかし、ダブルウォールのテントは生地が増える分重たいです。

私が最適解だと思うテントはテントアライのオニドームですが、より軽いダブルウォールがいい方はヘリティジのハイレヴォです。

ハイレヴォは生地の耐久性はそこそこ高く、一人用なら総重量1kgをきるのでよいテントです。

そして、今回のメインであるシュラフです。

シュラフの暖かさはフィルパワーとダウン量が関係しています。

フィルパワー(FP)とは、羽毛のかさ高性(ふくらみやすさ)を示す数値のことです。

数字が大きいほど、1gのダウンがより多くの空気を含んで膨らみ、断熱性能が高くなります。

高フィルパワーの特徴は

- 少ない量でも暖かい

- 軽量でコンパクトに収納できる

- ただし高価になりやすい

ダウン量は製品の中に実際に詰められているダウンの重量(g)のことです。

同じフィルパワーならば、ダウン量が多ければ暖かさも増します。

フィルパワーが低くても、ダウン量が多ければ、暖かいけど重くかさばります。

フィルパワーが高く、ダウン量も多ければ、最強に暖かいです。

ただし、ダウンには弱点があります。

ダウンは水に濡れると保温性を失うということです。

最近、どのメーカーも撥水性のシュラフを採用しているので、どこのメーカーでも撥水性を選ぶ事ができます。

その中でも、私はシュラフ専門メーカーのイスカを選びました。

イスカは暖かさとシュラフの重さ、性能、値段のバランスが取れていると感じたからです。

最低気温-15度まで対応できるシュラフで比較しました。

- NANGA(オーロラテックス ライト450SPDX):重量800g、FP860、ダウン量450g、8万円以上

- モンベル(シームレス ダウンハガー800 EXP):重量1400g、FP800、ダウン量不明、7万円

- イスカ(エアドライド670):重量1000g、FP770、ダウン量670g、6万円

ナンガのオーロラテックス ライト450SPDXシュラフは暖かく、永久保証付きですが、同じスペックでも2万ほど高かったです。

モンベルは重い割に高いです。

イスカのエアドライド670はフィルパワー、ダウン量、重量どれもちょうど良いです。

なので、イスカのエアドライドをオススメします。

長衛小屋の標高は約2000mです。

イスカのエアドライド670はややオーバースペックかもしれません。

しかし、ひんやりとしたテントの中で高級羽毛布団に包まれ暖かく眠る幸せは、のんびりテント泊に必須だと思います。

そして、このスペックのシュラフがあれば、10月から5月までどこの山でも使えるので便利です。

衣服とシュラフを整えても、敷き布団が布みたいな布団だと底からくる冷気をもろに受けてしまします。

なので、マットのR値を高める事がとても大切です。

- 積雪期、残雪期:R値5以上

- 厳冬期:R値7以上

積雪期や残雪期は4だと底冷えを感じ、R値3は服を着込んでも寒くて眠れないです。

R値4ならば、シュラフや衣服のスペックでどうにかなりますが、その分かさも増えます。

積雪期と残雪期だったら、エアマットもネイチャーハイクに頼ります。

R値5.8で2万円以下はコストパフォーマス強すぎます。

山は岩や石が多く、エアマットが壊れる可能性はかなり高いです。

私はサーマレストのネオエアーXサーモを使っています。

4万円します。

ネイチャーハイクのエアマットは1万5000円です。

穴が空いても悲しくありません。

以上、多くの時間を過ごす住居について説明しました。

食事を極めろ:おでん、アマノフーズ、ホットケーキ

次に、食事です。

食事は登山の中でも楽しみの一つです。山でも美味しいモノを食べたいです。

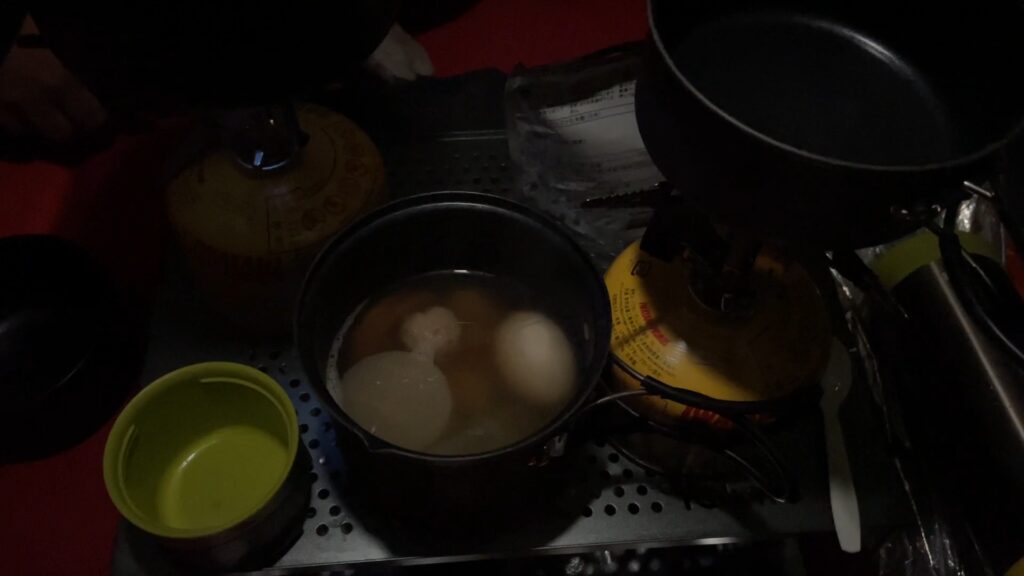

今回は気温も低いため、「汁物」と「生もの」を持ってきました。

暖かい汁物は「おでん」。生ものは「卵と牛乳」です。

特に生ものは秋冬にしか出来ない技ですね。夏は容易に腐ります。

おでんは出来合のモノです。

暖めれば食べれるおでんです。

今回はセブンイレブンとファミリーマートのおでんの食べ比べです。

セブンイレブンは鰹節風味強め、ファミリーマートは昆布風味強めでした。

個人的には素材の味もわかるファミリーマートのおでんが好みでした。

寒い夜に暖かいおでんを食べるのはいいですね。

身体が暖まる。

本当は外で食べたかったんですが、小雨も降っているため、テント内で食べました。

テーブルがあると安定します。おでんのような汁物も安心して調理できます。

主食は中華丼と親子丼です。アルファー米の中にアマノフーズのドライ食品を入れます。

ドライ食品の中でアマノフーズが一番おいしいです。

野菜や海鮮、肉などの食材の食感、味が戻しても損なわれていません。

野菜は野菜らしくシャキシャキ。海鮮は海鮮らしくプリプリ。肉は肉らしくジューシーです。

ドライ食品は軽くて持ち運びが楽です。

それなのに、食事を更に彩りよく華やかにしてくれる優秀な一品です。

翌朝、雨は降っていませんが、寒いです。外で食べる気が起きません。

観てください。息が白いです。

なので、再びテント内で食べます。

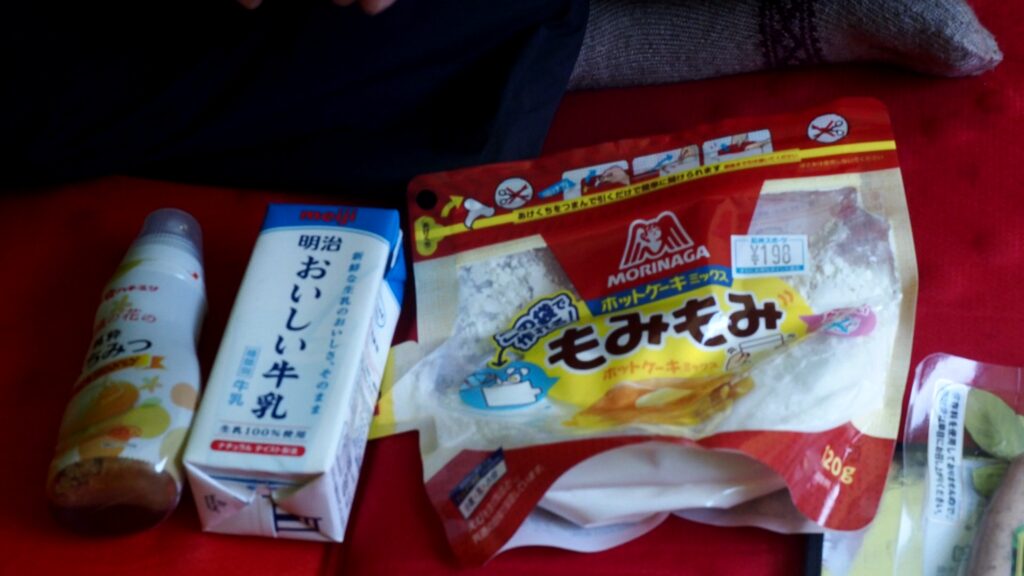

朝ご飯はホットケーキとソーセージです。

Sakizaki史上初めての料理らしい料理です。

市販でホットケーキセットが売っています。これを使って料理していきます。

作り方は簡単。必要材料を必要分量入れて混ぜて焼くだけ。

めっちゃ簡単。

さて、できばえはどうでしょうか?

最初の一枚は焦げましたが、最後の一枚はよく焼けています。

家でもよくありますよね。やっていく内に上手になるパターン。

焼きすぎるとパサパサしていますが、うっすら焦げぐらいで食べるとしっとりして美味しかったです。

蜂蜜やバターを付けて食べるとより一層美味しいです。

蜂蜜は火の熱で溶かさないとカチンコチンでした。

ホットケーキの甘さとソーセージのしょっぱさを交互に食べる至福の一時でした。

あー楽しい!!テント泊最高だわ。

こんなに贅沢な朝食が楽しめるのも、バス停から10分の長衛小屋だからこそ。

多少重たくても頑張れます。

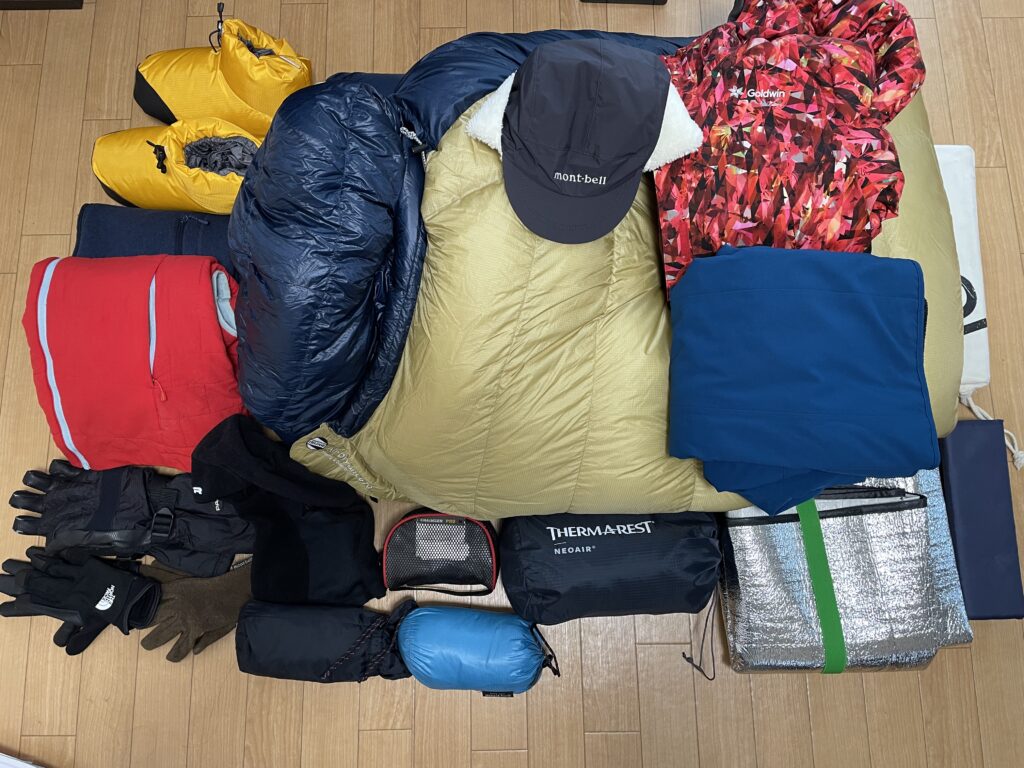

テント泊装備一覧

テント泊装備は何を準備すればいいかわからない人はこちらをご覧下さい。

チェックリストにもなるので、これを観ながら準備してみてください。

| テント泊 登山装備 | |||

|---|---|---|---|

| ザック |  | カリマー クーガーエーペックス | 1泊2日だと55L前後がおすすめです |

| テント |  | アライテント オニドーム | 居住空間が広いので、テント泊が楽しくなります。 |

| マット |  | サーマレスト ネオエアーXサーモ NXT | R値7.3なので、真冬でも問題なく使えます。寝心地も抜群です。 |

| シュラフ |  | イスカ エアドライド670 | 冬でも幸せになれる暖かさです。 |

| パンツ |  | ノースフェイス ビックウォールパンツ | 適度な厚さで秋冬に最適です |

| ベースレイヤー |  | ミレー ワッフルウール | ウールが70%のため暖かく、乾きやすいです |

| 肌着 |  | ミレー アンダーウェア | 汗を素早く吸収し放散するので、汗冷え予防に最適です |

| 防寒着 |  | パタゴニア ナノエアパーカー | 軽くて暖かく、そして汗抜けのいいアクティブインシュレーションです |

| バラクラバ |  | ファイントラック メリノスピン | 呼吸がしやすいです |

| 手袋(行動時) |  | ノースフェイス グローブ | 秋は肌寒いです。手袋は必須です。 |

| 手袋(インナー) |  | スマートウール メリノグローブ | 薄いので、重ね着がしやすいです。 |

| 手袋(防水防寒) |  | Black Diamond ソロイスト | ピッケルを使う時は必携品 |

| 部屋着(ズボン) |  | Black Diamond ノーションパンツ | さらっと履けるリラックスパンツ。行動着が汚れてもこれを履いて下山できます。 |

| 部屋着(ベースレイヤー) |  | アイスブレーカー 200 オアシス LS クルー | 春はまだ寒いのでメリノウールがおすすめ |

| 部屋着(ダウン) |  | パタゴニア ダウンセーターフーディ | 寒い夜でも暖かく過ごせます。 |

| レインウェア |  | ノースフェイス クライムライトジャケット | 耐水圧はもちろん軽くて動きやすいです。 |

| 靴下(厚手) |  | スマートウール マキシマムクッション | 暖かく履き心地がよいです。 |

| 登山靴 |  | スポルティバ ネパールキューブGTX | ずっと雪道を歩いても指先が冷たくないです。10月末は3シーズン用でも大丈夫 |

| ストック |  | シナノ トレッキング ポール ロングトレイル | 軽くて長さを調整しやすいです。岩稜以外に必携品です。 |

| ヘッドライト |  | ペツル ACTIK アクティック | 暗い登山道を広範囲を照らします。 |

| バーナー |  | プリムス ガスバーナー | 火力が高く、使い勝手がよいです。 |

| クッカー |  | プリムス クッカー | 容量は900mlと400mlなので雪から水作りも容易です |

| 浄水器 |  | ソーヤー ミニ | どんな状況でも飲料水を作れます。 |

| ガス缶 |  | プリムス ガス缶 | 厳冬期以外は普通のガス缶で大丈夫です |

| マグカップ |  | サーモス マグカップ | 冷めにくいので、長く暖まれます |

| 保温ボトル |  | サーモス 山専用ボトル | 休憩時、お湯が飲みたくなります。 |

| ファーストエイドグッズ |  | Kozy More 救急セット | 網羅されている応急セットです。 |

| バッテリー |  | Anker Power Bank バッテリー | 寒くなるとスマホのバッテリーは落ちやすいので必携品です。 |

| 歯磨きセット |  | NONIO 歯磨きセット | 口腔ケアはどこでも大切です。 |

| 汗ふきシート |  | ビオレ ボディーシート | 春でも汗がでます。 |

| 日焼け止め |  | スキンアクア 日焼け止め | 雪からの照り返しもあるので必携品です。 |

| 行動食 |  | カルパス | 個人的にはカルパス、あんパン、ドラーフルーツが鉄板です。 |

| 行動水 |  | 南アルプスの天然水 | 必要分は担いでいきましょう。 |

| 朝夕食 (白米) |  | 尾西 アルファー米 | これあればどうにかなります。 |

| 朝夕食 |  | アマノフーズ おかず | ドライフーズなのに、とても美味しいです。 |

仙丈ヶ岳へ山頂までの道を簡単に説明

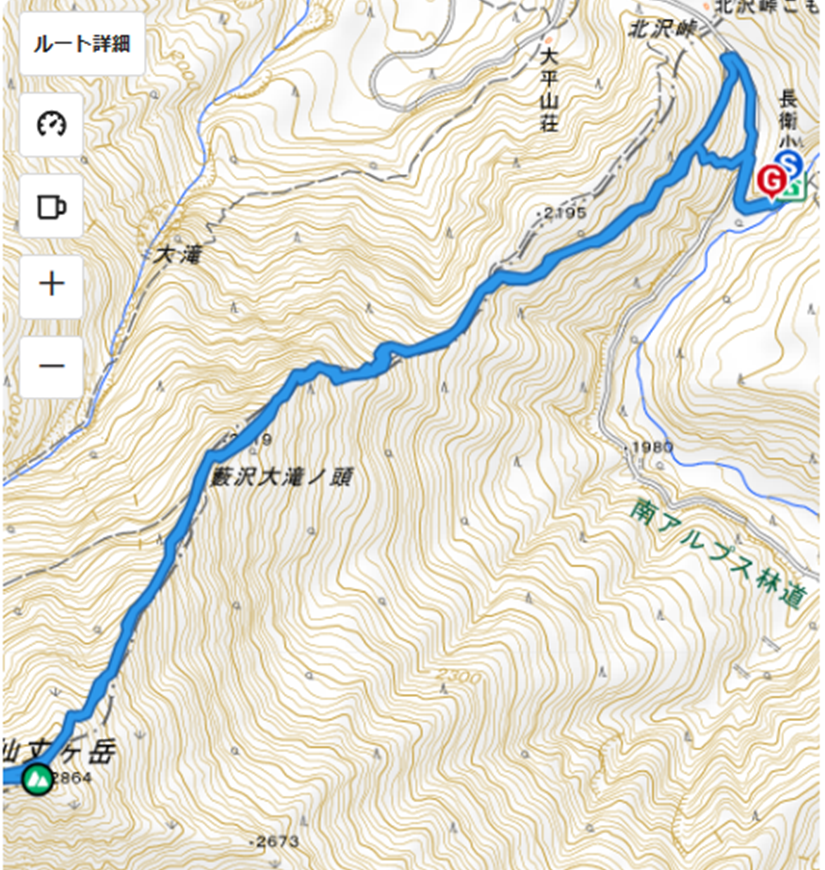

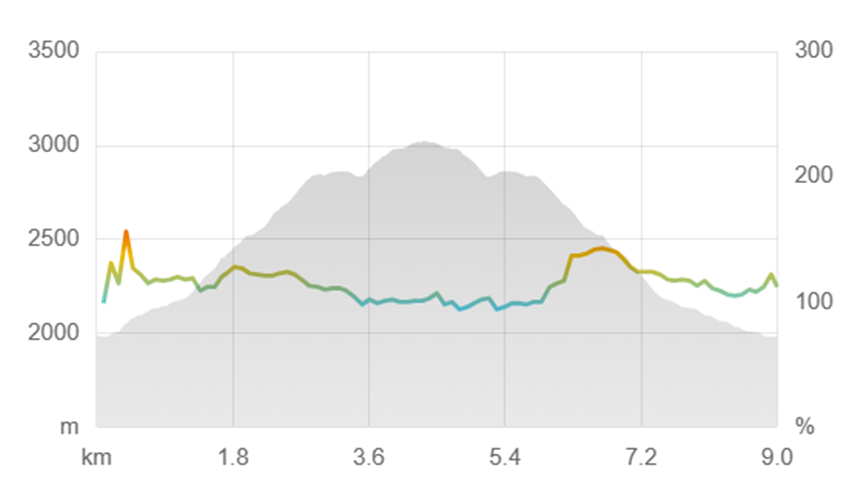

仙丈ヶ岳のルートマップです。今回は同じ道を行って帰るピストン登山です。

これは山を輪切りにした図になります。

この図からわかるように、とっても登り続ける山です。

平坦な道はほぼありません。ひたすら登り続けます。

特に馬の背との分岐点である藪沢大滝の頭からぐっと登ります。

ひたすらに登りますが、辛いだけではありません。

稜線に出ると眺望が開け、甲斐駒ヶ岳がどーんっと観る事ができます。

南アルプスの貴公子と言われるだけあって、とても素晴らしい山容です。

これから写真を用いて登山道や景色の様子を紹介していきます。

仙丈ヶ岳山頂までの登山道を解説

仙流荘から仙丈ヶ岳山頂までの登山道を紹介します。

バスで山の麓まで行き、登りやすい仙丈ヶ岳ですが、3000m級のアルプスの山です。

10月中旬になれば雪も降ります。氷点下近くにもなります。

しっかりした登山装備で安全に楽しく山登りをしましょう。

仙流荘から北沢峠へ。バスに乗る

仙流荘の駐車場です。かなり広いです。数百台の車を停める事ができるぐらい広いです。

それもそのはず。

仙流荘バス停は北岳へ向う芦安駐車場も越える程のバス待ち行列が起こる事で有名です。

グリーンシーズンの休日祝日は人混みを観に行くようなものです。

我先にバスに乗ろうと皆が必死です。

さて、今回は紅葉時期後半ですが、土日です。どれほどの行列でしょうか。戦々恐々です。

駐車はスムーズに出来ました。車もそこまで多くない。

バス停に向うも・・・・人がいない。

バスチケットを買う小屋の中に数人居る程度。

どうした仙流荘バス停。

嬉しいぞ。

一生撮れないであろうバス待ち1番をゲットしました。

なんだんか嬉しいぞ。

さて、バスが来ました。

約1時間のバスの旅です。本日は10月の末です。山の麓は紅葉真っ盛り。

紅葉バスツアーの様です。

バスの運転手さんが見所で停車し、説明をしてくれます。

例えば、「あの崖のスジはカモシカが通っている場所です」とかを丁寧に説明してくれます。

カモシカは天然記念物です。中々出会えなそうです。

しかし、ここでは個体数が多いのか、かなりの確率で出会う事ができます。

仙流荘と長衛小屋間で出合いました。

これがカモシカです。カモシカは「シカ」って付いていますが、ウシ科の仲間です。

だから、鹿よりもウシみたいな顔をしています。

アップで観てください。

シカの様なスマートな感じではなく、ウシの様なのんびりした風貌に近いですよね。

とにかく、可愛いです。

まずは長衛小屋でテントを張る

約1時間後、長衛小屋がある北沢峠に到着しました。

バス停からすぐそばに山荘があります。こもれび山荘という山荘です。

仙丈ヶ岳や甲斐駒ヶ岳に登るのは難しいけど、この辺りを散策して登山気分を味わいたい人のお宿に最適です。

さて、長衛小屋へ向います。今は9時です。できれば10時には登山開始したいです。

バス停から長衛小屋まではなんと徒歩10分。

こんな歩かなくて良い山小屋は他にありますか?

私は知りません。

ここが最短で到着する山小屋のテント場だと思います。

重たいテント泊装備で歩くのはとても大変です。しかし、それも10分で終わりです。

嬉しい。

普段は手に荷物を持って歩きませんが、10分なんで手に荷物持って歩きます。

長衛小屋に到着しました。

結構広いテント場ですね。

三段階にテント場が連なっています。山小屋に近い場所は埋まっていますね。

テントを張る前に受付をします。一人1000円。良心的な価格。

2024年の長衛小屋ホームページだと幕営900円/人になっていました。

ありがたいですね。テント泊のハードルが下がります。

テント場は日当たりがいい場所選びました。

朝露に濡れたテントが少しでも乾くように考えたからです。

テントを設営し、軽くご飯を食べました。

そんなこんなで10時となりました。

不要な荷物はテント内に置いて、いよいよ仙丈ヶ岳へ向けて出発です。

仙丈ヶ岳に登る:5合目まで

仙丈ヶ岳は2合目から山頂まで番号が振ってあります。

2合目は北沢峠バス停から登るルートとテント場から登るルートに合流箇所です。

今からその2合目に向って歩いて行きます。

テント場から程なくすると、雰囲気ある橋が出てきます。

横から水が噴き出すほど水源豊かな場所です。

北アルプスでは深刻な水不足だった2023年夏。

南アルプスでは水不足はなかった様です。そういえば、南アルプスの水不足はあまり聞かないですね。

某飲料水会社が南アルプスの天然水を発売している限り大丈夫なのかもしれません。

橋を渡り少し進むと北岳がよく見える展望台に来ました。

これが日本第2位の標高を誇る北岳です。

アップすると北岳って結構とんがっているのがよくわかります。

鳳凰三山方面からみるとのっぺりしている印象があったので観る角度で山容が変わります。

観る場所によって山容が変わるのは面白いです。

北岳の山行ブログはこちらからご覧下さい。

さて、やっと2合目に到着しました。

山肌をトラバースしているので、歩いた時間に比べて標高は稼げていません。

2合目からは本格的な登山道へと変わります。

平坦な所はなくなり、大きく足を上げて岩を登る場所が出てきます。

3合目から4合目は時間にして20分ほどですが、一気に標高を上げていきます。

今までゆったり登山だったので、身体がついていきません。

呼吸を整えながら登ります。

4合目から5合目(藪沢大滝の頭)までも同様で、一気に標高を上げていきます。

長衛小屋から5合目まで2km歩き、標高を約560mあげました。

高尾山と同じような標高を登りますが、距離は高尾山の1/4です。

同じ標高でも、距離が短くなればなるほど斜度があがるのでしんどいですね。

個人的には3号目から5合目がとても辛かったです。

藪沢大滝の頭まで林道が続くので眺望もないです。

稜線に出るまでひたすら登ります。

仙丈ヶ岳に登る:小仙丈ヶ岳

藪沢大滝の頭は山頂までちょうど半分です。

やっと半分、もう半分。その感情は人それぞれ。

目の前には崖のような登山道が待っています。

右方向は馬の背方面へ進む登山道がありますが、10月上旬には通行止めになっていました。

日当たりが悪く凍結しやすいと推測できます。

確かに日当たりは悪そう。

ここを通る事が出来れば、プチ周回コースを楽しむ事ができるのですが、残念です。

この辺りは標高2500m近くです。

森林限界が近づき、木々の背丈も低くなってきています。

後ろを振り返れば、甲斐駒ヶ岳がチラチラ観る事ができます。

さて、小仙丈ヶ岳を目指してさらに歩みを進めます。

色々なSNSを観ると、小仙丈ヶ岳から甲斐駒ヶ岳や仙丈ヶ岳が一望できます。

大絶景への期待が高まります。

とても楽しみ。

ただし、その大絶景の前に、この急登を登らなければなりません。

足元が不安定な場所や手を使う場所も出てくるので、三点確保しながら登ります。

息が荒くなる程の道を一生懸命登ると6合目に到着しました。

6合目からは甲斐駒ヶ岳がよく見えます。

谷底の長衛小屋を発見しました。アップしてみます。

自分達のテントはよくわかりませんが、長衛小屋のテント場の全貌が良くみえます。

さて、前を見ると・・・。

・・・。

いやいや、目の前のどーんって聳え立っている山はなんですか?

これを登れと?ちょっと休憩をします。エネルギーチャージしないと登り切れません。

疲労感や集中力低下している時はだいたい糖質が足りていない事が多いです。

糖質の高い餡子やおにぎりを食べると疲労が回復して元気に歩けるようになります。

さて、今日は夕方から天気が崩れる予報です。

最悪、雪も降る事を想定して、17時までにはテント場へ戻らなければなりません。

仙丈ヶ岳山頂からテント場まで3時間ほどで下山できるので、タイムリミットは14時です。山頂に着いていなくても14時になったら下山をします。

6合目で12時です。さて、どうなるかな。

山の中腹から麓は紅葉が真っ盛りですね。紅葉の絨毯の様でとても綺麗です。

ここの小仙丈ヶ岳までの道は登っても登っても山頂に到着しないです。

景色があまり変わらないので、進んでいるかわからないです。

山あるあるです。

6合目から30分ほど登ると小仙丈ヶ岳と仙丈ヶ岳への近道の分岐に出ました。

ここから小仙丈ヶ岳は5分です。

最後の気力を振り絞り、小仙丈ヶ岳の山頂を目指して登ります。

お、ついに山頂です。

おー!!ついに山頂からの眺望を観る事ができました。

仙丈ヶ岳カールとどこまでも続く稜線が目の前に広がっています。

このカールは長い年月をかけて削られ出来たと思うと感慨深いです。

自然の偉大さを改めて感じさせられます。

曇りなので残念ですが、晴れていたらもっと綺麗にみえるんでしょうね。

また来る理由ができました。

仙丈ヶ岳までのタイムリミットは残り1時間10分です。さて、ピークは踏めるのか!?

仙丈ヶ岳に登る:仙丈ヶ岳に山頂!?

仙丈ヶ岳山頂はどれなのかいまいちわかりません。

どれもこれもピークにみえます。

恐らく、カールの後ろにあるぴょこっと出ている山が山頂だと思います。

なので、登って、巻いて、再び登る。そのような登山道だと思われます。

では、時間もないので先に進みます。

小仙丈ヶ岳からは気持ちのいい稜線歩きです。標高の高い山の醍醐味は稜線歩きですよね。

気持ちのいい稜線を歩いていると岩岩ゾーンが出てきました。

岩稜帯と言って良いのか、微妙ですが、岩が積み重なっている道が出てきます。

手で身体を支え、足を持ち上げて登る道です。

足場のいい稜線歩きもいいですが、岩稜帯の様な緊張感のある道も楽しいです。

飽きずに山登りを楽しめます。

登山道には岩場に印が付いているので、印通りに歩けば迷わずに歩けます。

この岩場を通り過ぎると、カールがより近づいてきました。

カールの後ろ側に回り込んで、山頂へ登って行きます。

ずっと表を歩いて行くのかと思いました。

この鎖場を登りカールの後ろ側へ廻り込みます。

そうすると、驚くほど山容が様変わりします。

雪も溶けずに残りまるで雪山です。

西側に位置しているので、太陽も当たりにくく、雪が積もりやすいです。

山の表と裏でこんなにも山容が変わるとは。驚きです。

進んでいくと標識が立っています。そこは仙丈小屋と山頂の分岐点です。

看板曰く、後20分。頑張ります。

登山道は雪に覆われていますが、今のところチェーンスパイクはなくて大丈夫です。(10月末)

ただ、道は凍って滑りやすくなっています。

片側は崖なので、歩行に不安な方はチェーンスパイクを着けた方がいいでしょう。

山をトラバースすると山頂が見えて来ました。

晴れていたらどんな姿を魅せてくれたのでしょうか。

でも、この雰囲気も嫌いではないです。

13時50分。山頂に到着しました。約4時間かかりました。

山頂からは眺望みえず。

晴れていたら、塩見岳へ続く稜線など南アルプスがどーんってみえたんでしょう。

残念。

また来ます。

寒い&眺望なし&タイムリミットなので下山を開始します。

下山を開始して程なく、小仙丈ヶ岳あたりで雪が降ってきました。

予報通り。

やっぱり、ウィンディーの天気予報が一番当たります。

10月中旬以降は容易に雪が降ります。雪山装備で挑んだ方がいいですね。

季節による登山装備を知りたい方はこちらのブログをご覧下さい。

季節の天気も合わせて解説しています。

下山は麓に光が当たり、とっても綺麗でした。

山頂の紅葉は終っても、上から麓の紅葉を見る楽しさがあります。

秋の登山は山頂の紅葉、中腹の紅葉、麓の紅葉と三回楽しめます。

なので、秋の登山は意外に長く楽しめますよ。

暗くなる前に下山したいので、景色はほどほどに降りて行きます。

その結果、下山は2時間半で降りることが出来ました。

登りはあんなに大変だったのが、嘘の様に軽々降りて来れました。

さあ、テント泊を楽しみましょう。

駐車場とトイレ事情

駐車場はとても広くかなりの台数を停める事ができます。

今回は予想に反し人がいなさすぎて、ピーク時の人の多さがわからないので前乗りした方がいいなどは言えません。

ただ、北岳を例に取るとある程度早めに到着する事をお薦めします。

ちなみに、土日の鳳凰三山は夜叉神峠駐車場争奪戦が行われていました。

トイレは仙流荘、北沢峠は水洗でした。長衛小屋も水洗ですが紙は流せません。

長衛小屋の手洗い場は歯磨き粉や石鹸を流せました。

衛生面ではかなり優秀な小屋です。

今までの小屋では、大々的に石鹸を流せると謳っているところはありませんでした。(合ったら済みません)

水は豊富で浄水器は不要でした。

まとめ

秋の仙丈ヶ岳のルート説明とのんびりテント泊を楽しむ方法をお伝えしました。

仙丈ヶ岳は3030mとかなり標高の高い山です。

10月末では積雪は日常茶飯事です。

紅葉も楽しみながら、雪も楽しめますが、リスクもあります。

計画に余裕を持って行動しましょう。

山頂から観る麓の紅葉の絨毯は最高です。

長衛小屋はバス停から徒歩10分という好立地も手伝い、テント泊を思う存分楽しめる山小屋です。

普段、重たくて諦めていた料理に挑戦しやすいです。

テント内を暖かく過ごすために防寒装備も持って行きやすいので、雪上テント泊の練習にもなります。

一度、長衛小屋に宿泊し、仙丈ヶ岳とテント泊を思う存分楽しんではいかがでしょうか。

では、また会いましょう。

コメント