蓼科山登山体験談 ― 雪山入門って本当?

雪山入門として名前をよく聞く「蓼科山」。今回は、その蓼科山に実際に登ってみた体験談をお伝えします。

このブログは、「蓼科山って本当に雪山入門なの?」と思っている雪山初心者の方に役立つ内容です。

結論から言うと――

蓼科山は、思っているより大変です。

ただし、「雪が多くてラッセルが必要」という意味ではありません。

一番の難所は登りのきつさです。急登が3回もあり、それに雪が加わることで体力をかなり奪われます。

特別な上級者スキルは必要ありません。必要なのは、体力です。

もちろん、基本的な雪山装備を持っていることが前提です。

今回は、運悪く天候が悪く、眺望はゼロでした。でも、不思議と後悔はありません。

どんな天気でも、山頂に立ったときのあの広大さには圧倒されます。そして、霧や雲が生み出す幻想的な雰囲気が、かえって印象的でした。

さらに、土曜日にもかかわらず登山者が少なく、自分のペースで歩けたのも良かった点です。

おかげで、いいアイゼン練習にもなりました。

次回は、西穂高独標にリベンジする予定なので、その前の準備登山としても最適だったと思います。

概要はこのあたりにして――

ここからは、詳しい登山の様子をお話ししていきます。

きっと、みなさんの登山計画の参考になるはずです!

【注意】

登山は事前計画が大切です。事故なく楽しく登山をするために、体調面含め必要な登山用品を準備してから登りましょう。

イメージ動画:積雪の蓼科山

こちらは雪の蓼科山のイメージ動画になります。3分ぐらいで観られる長さの動画です。蓼科山のイメージをつける参考にしてください。

この時は天気がよくなかったので、山頂の様子がわからないと思います。夏の山行になりますが、こちらの動画も参考にどうぞ。

ルート

こちらがスズラン峠駐車場から蓼科山山頂までのルートです。

ルートはピストンです。登ったルートを降りてきます。

往路は2〜3時間、復路は2時間、計5時間程度で登る事ができます。

先述しましたが、登りは本当にきついです。第3の登りが特にきついです。

上級者はこのぐらいの斜度は問題なく、登れるのかもしれません。しかし、私は雪山2回目です。

第3の傾斜に悪戦苦闘、一生懸命に登りました。

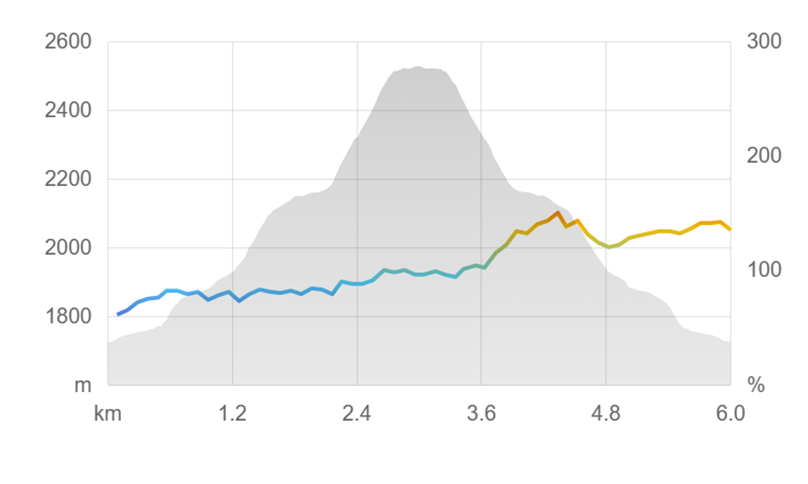

こちらが、山の断面図です。3回急登があるのがよくわかると思います。

この3つの傾斜を例えるならば、スキー場のコースです。

コースの斜度にて初級、中級、上級に分かれていると思います。

第1の登りの斜度はだいたい初級コース。第2の登りは初級から中級の斜度。第3の登りは中級、スキー場によっては上級コースの斜度。このように徐々に斜度が上がっていきます。

第1と第2が緩やかだっただけに、第3の登りが答えました。

登山口へのアクセスと注意点

登山口は、女乃神茶屋(めのかみちゃや)を背にしてすぐ目の前にあります。

そこからまっすぐ10メートルほど歩くと、「蓼科山山頂 →」と書かれた看板が見えてきます。

ただし、この区間が少し分かりづらいです。夜だと特にです。

駐車場周辺には、多くの人が迷った形跡(トレース)がいくつも残っており、どのルートが正解なのか一見わかりません。

トイレに裏側から伸びているトレース、駐車場真っ正面から伸びているトレースと様々です。

確実に登山口へいくには、女乃神茶屋方面に行くことです。

駐車場から出て、左側へ進むと今は営業をしていない女乃神茶屋が見えて来ます。

その目の前に登山口の看板が出てきます。

もし迷った場合は、いったん駐車場から歩道を通って女乃神茶屋方面へ向かうのが確実です。

その先から登山道に入れば間違いありません。

序盤は緩やか、しかしすぐに試練が…

登り始めは緩やかな坂道で、足慣らしにちょうど良いスタートでした。

曇り空の下、霧が立ちこめていましたが、その幻想的な雰囲気もまた雪山ならではの魅力。静かな森の中を、ゆっくりと呼吸を整えながら歩きました。

――しかし、その穏やかな時間は長く続きません。

蓼科山は、直線距離にして約800メートルを一気に登り切らないと山頂に立てないのです。

緩やかな登りを20分ほど進むと、最初の難関である「第1の登り」に差しかかります。

標高1780mから1880mまで、わずか100mの標高差ですが、ここから本格的な登山が始まります。

まだ体力に余裕があるので、「やっと登山らしくなってきたな」と感じながら進みました。

岩混じりの道をジグザグに登っていくルートで、足場の変化も楽しめます。

撮影をしながら登ったこともあり、第1の登りを越えるのに約30分ほどかかりました。

人気の山だけあって、全ルートにしっかりとしたトレース(踏み跡)があり、迷う心配はほとんどありません。

第2の登りへ ― 徐々に斜度アップ!

第1の登りを終えると、しばらくは尾根歩きのような緩やかな道になります。

少しホッとする区間ですが、「どうせまた登るんでしょ?」と心の中でツッコミを入れながら進むこと約30分。

――出ました、第2の登りです。

標高1970mから2140mまで、直線距離にしておよそ170mを登り上げる区間。ここからは少しずつ斜度が増していきます。

スキーやスノーボードで言えば、初心者が一番楽しく滑れるくらいの傾斜ですが、登る側としてはちょっときつい角度です。

この区間も約30分ほどで登りきりました。ただ、ここからは撮影した写真や動画がぐっと少なくなります。

それだけ余裕がなくなってきたということが伺えます。

健脚お兄さんはもう下山するそうです。確かに、さっさか降りて行かれました。

岩場も少しずつ顔を出してきますが、雪にしっかり覆われているため、足元は比較的安定しています。

アイゼンの爪がサクサクと雪を噛む感触が心地よく、集中して一歩一歩を踏みしめました。

第3の登り ― 最大の試練

第2の登りを終えると、再び平坦な道が現れます。

ひと息つきながら登山アプリの地図を確認すると、山頂まで「あと1時間」との表示。

「あと1時間?でも今、標高2160m。山頂は2529m…」

そう、まだ約350mも登らなければならないのです。

ここが、今回の登山で一番しんどい区間でした。

5歩進んでは1回休む――そんなペースを何度も繰り返します。

上を見上げても、果てしなく続く登り。思わず「まだこんなにあるの?」と絶望しかけました。

風も出てきて、体温が少しずつ奪われていきます。

「もう帰ろうかな…」という気持ちが頭をよぎるほど。

それでも――

「あと少しで山頂!まだ風も強くない、頑張れる!」そう自分に言い聞かせ、気力を振り絞って前へ進みました。

途中で休憩しながら食べた薄皮あんぱんと白湯が、本当に沁みました。甘さと温かさが体中に広がり、疲れた心と体が一気に癒されます。

あんぱんは糖質を多く含むため、エネルギーチャージに最適です。疲れていても食べれる日本のあんぱんは最高にいい行動食です。

こういう瞬間こそ、登山の醍醐味ですね。

エネルギーをチャージして再び登り始めると、標高2500mを超え、森林限界に突入します。

ここからは雪と岩が混ざった急登。空気が冷たく、風も強くなり、緊張感が一気に高まります。

岩場をよじ登るように進みながら山頂を目指しますが、途中で一瞬ルートを見失いました。

矢印(⇔)のマークはあるものの、どちらの方向を示しているのか分かりにくかったのです。

慌てず登山アプリで位置を確認すると、蓼科山ヒュッテ方向が見えてきました。

さらに、雪面に残ったアイゼンの踏み跡を見つけたことで、無事に正しいルートに戻ることができました。

この一箇所以外は、目印のポールと明確なトレースが続いており、道迷いの心配はほとんどありません。

登るときは、方角・ポール・矢印をこまめに確認しながら進みましょう。

山頂へ ― 霧に包まれた静寂の世界

「霧の時は注意してください」

登山道の途中にあったその看板の言葉が、まさに現実のものとなりました。

蓼科山は「諏訪富士」とも呼ばれるほど、山頂が広く、なだらかな山です。

そのため、霧が出ると方向感覚を失いやすく、確かに遭難の危険を感じました。

蓼科山ヒュッテの分岐からおよそ5分ほどで山頂に到着。

晴れていればきっと遠くからでも山頂看板が見えるのでしょうが、この日は真っ白な霧の中。

5メートルほど近づいてようやく看板を見つけるほどの濃さでした。

お鉢巡りは今回は見送り、静かな山頂を独り占め。霧に包まれた岩場と雪の大地が、まるで別世界のように広がっていました。

視界はないのに、不思議と心は満たされていきます。霧と雲が、蓼科山の雄大さをより一層引き立ててくれたように感じました。

きっと、晴れた日にはまったく違う表情を見せてくれるのでしょう。それでも――後悔は一切なし。

むしろ、幻想的な景色と静寂に包まれた今回の山行は、心に深く残る満足度の高い登山となりました。

駐車場とトイレ

登山口へ向かう際には、スズラン峠駐車場を利用しました。

ビーナスラインを上っていく途中にあり、約20台ほど駐車可能な無料駐車場です。

朝6時に到着した時点で、すでに2台の車が停まっていました。

人気の山なので、もう少し遅く来ると満車になるかもしれません。

そして何より感動したのが――トイレの綺麗さ!

「山トイレ界NO.1」と言っても過言ではありません。個人的には、あの有名な涸沢ヒュッテのトイレよりも清潔に感じました。

入り口には協力金箱があり、100円から寄付できます。利用者の心遣いが、この快適さを保っているのだと思います。

みんなでこの綺麗なトイレを維持していきましょう。

まとめ 蓼科山は“入門”だけど“本気”の雪山

今回の蓼科山登山は、まさに**「雪山入門の壁」**を感じる山行でした。

特別な技術は必要ありませんが、体力と気力はしっかり求められます。

急登が3回続く構成は、初心者にとってなかなかの挑戦。それでも、登りきったあとの達成感は格別です。

天候は「雲・霧・風・雨」とフルコースでしたが、そんな状況でも得られるものはたくさんありました。

霧の中に浮かぶ雪の森、風に揺れる木々の音、そして山頂の静けさ。どれも晴天の日には味わえない、冬の蓼科山ならではの魅力です。

「雪山を始めたいけど、どこから登ればいいかわからない」そんな方には、ぜひ蓼科山をおすすめします。

決して楽ではありませんが、しっかりとした装備と準備、そして一歩一歩進む勇気があれば、きっと最高の経験になるはずです。

コメント