今回は遠見尾根でテント泊をした時に気を付けたことをお伝えします。

遠見尾根を知っている人なら「?」が出たと思います。

そうです。遠見尾根にはテント場と明記された場所はありません。

当然、山小屋もありません。

山小屋は五竜岳にしかありません。

なので、風を遮る小屋もなければ、人もいません。

ただ、その代わりに景色を遮る物は一切ありません。

さて、なぜこんな場所でテント泊をしようと思ったのか。

それは、雪の稜線で星空を観たかったからです。

言わずもがな、雪山は最高に美しいです。

そこに星空が加わったら、さぞ美しいのではないか、是非観たいと思いました。

しかし、残雪期の北アルプスはまだまだ危険が一杯です。

気温上昇に伴い雪崩の危険性が高まります。天気も急に悪化し4月でも雪が降ります。

また、登山口までの道路が閉鎖されているため通常よりも10km以上も余計に歩かなければなりません。

そこで、どこの山なら私の願いが叶うのか調べた結果が遠見尾根でした。

候補に蝶が岳と燕岳があがりました。

しかし、そこの山は私には難易度が高かったです。

何故、遠見尾根を選んだのか、遠見尾根のテント泊に気を付けること、必需品などをお伝えしていきます。

登山は事前計画が大切です。事故なく楽しく登山をするために、体調面含め必要な登山用品を準備してから登りましょう。

【注意】

登山は事前計画が大切です。事故なく楽しく登山をするために、体調面含め必要な登山用品を準備してから登りましょう。

遠見尾根テント泊の準備

今回の山行でやりたかった事はたった一つです。

「視界を遮るものがない稜線でテント泊をする」

これだけを叶えたくて遠見尾根へ行きました。

遠見尾根は山小屋もなければ、人もいない大自然の一角です。そこに宿泊をしようとしているので準備は入念に行いました。

今まで雪山登山、雪山テント泊の経験をしてきました。その経験があったからこそ、無事に行えたと思います。

以前の雪山登山や雪山テント泊でどのような経験をしたのか気になる方はこちらをご覧下さい。

遠見尾根にした理由

大遠見山手前の絶景

私が悩んだ点は登りやすさとトイレです。

遠見尾根以外の候補は蝶が岳と燕岳でした。

どちらも稜線上にテントが張れて、視界を遮る物はなく、雪の北アルプスが楽しめます。

蝶が岳と燕岳は穂高連峰や立山が観られる場所です。

蝶が岳は冬季避難小屋もあり、風も防げ、トイレも困らない素晴らしい山小屋です。

燕岳は冬季小屋や避難小屋はありませんが、トイレには困りません。

しかし、蝶が岳も燕岳も私を悩ませる問題があります。

それは、登山口まで約10kmの歩かなければならないという事です。

登山口まで続く林道の多くは、凍結問題で通行止めが多いです。

上記2つの登山口も例外ではありません。

開通は4月の中旬です。

私が登ろうとしていたのは、上旬。

道路は開通していないため、麓から約18kgのザックを背負い歩かなければなりません。

林道を約2時間歩きます。

2時間歩いてやっと登山口です。

そこから、蝶が岳も燕岳も約1200~1500m登らなければなりません。

雪山なので通常よりも時間がかかります。

約8時間とすると、約18kgのザックを背負い約10時間歩く。。。

結構、厳しいです。

一方、遠見尾根はリフトで登山口まで登ります。

そこから、のんびり歩いて休憩込み約5時間です。

尾根歩きはアップダウンもあり大変です。

しかし、林道歩きは皆無、見晴らしが良い素晴らしい眺望に癒やされます。

蝶が岳や燕岳よりもずっと登りやすいです。

しかし、遠見尾根には山小屋も仮設トイレもありません。

登りやすいけども、トイレがない。

さて、どこの山に登るか悩んだ結果、遠見尾根にしました。

やはり、登りやすさには勝てません。

雪が積もる鹿島岳と五竜岳を眺めに行きました。

天気予測の確認

遠見尾根に決まりましたが、厳しい残雪期の雪山である事は変わりません。

登山は安全に登り、安全に下山する事が大切です。

まずは、この日の天気を確認しました。

天気図は高気圧に囲まれ、等圧線の間隔は広かったです。

これにより、天気は晴れで風は弱いことが予測されました。

稜線でテントを張るので風の強さは重要です。

過去には唐松岳の八方尾根でテント泊された方が人ごと飛ばされ、滑落した事故もありました。

風速7m/sはテントが絶えず横に揺れてしまう、風速12m/sにもなるとテントが飛ばされる強さです。

風速7m/sは「風強いから風を避けて休憩しよ」「ちょっと歩くの大変だな」と思うぐらいです。

さて、この日の風速は3m/s以下です。

これぐらいなら、稜線上でも問題なく過ごせます。

もちろん、雨も雪も降る予定はありません。

天気問題はクリアしました。

雪崩予測

雪崩のリスクを刺激、地形、雪質3つの観点から評価していきます。

刺激

・風:3m/s以下*風速×3=移動する雪(吹きだまりを形成)

・気温:20度*弱層が破壊

・雨:なし*水に濡れる事で雪の結合力が落ち発生

・人の多さ:50~100人

雪崩れやすい地形

・斜度:20度ぐらい、場所によっては約30度

・谷:通らない

・崖:雪庇ある

・突出した岩:なし

・樹林が少ない場所:ずっと尾根道

雪質

・新雪後:振っていない

・湿った雪:雪が緩んでいる

雪質について詳しく知りたい方はこちらのサイトが参考になります。

雪崩を理解するための雪氷の知識 | GoALP – 山を楽しむ人のための安心・安全登山メディア

結論です。

雪崩は起きやすい状況である。雪庇もいつ崩れるかわからない。ただ、尾根道は雪崩れないだろう

という評価となりました。

雪崩は懸念材料ではありますが、傾斜がゆるい尾根道は雪崩れないと思いました。

それよりも、雪質により滑落のリスクが高いと思いました。

滑落は転倒による滑落もありますが、雪に足を取られて滑落する可能性もあります。

残雪期は雪が緩み滑りやすくなっています。

なので、三点確保がしにくいです。

ピッケルを持って行けばいいのですが、少し躊躇します。

遠見尾根にはやや大げささです。

ピッケルには滑落防止の役割はもちろん、ストックや耐風姿勢・確保など多様な用途があります。

しかし、遠見尾根は雪の赤岳のように登攀(よじ登る様な)する箇所もないので、頻繁に使われません。

でも、滑落は心配です。

また、遠見尾根のアップダウンは思っている以上に大変です。

締まった雪なら歩きやすいのですが、緩んだ雪道が続きます。

踏ん張りが効きにくく、一歩歩いて半歩下がるような登山道も多いです。

体力温存、明日に疲れを残さないためにも、トレッキングポールは必須です。

さて、トレッキングポールとピッケル両方を持って行きますか?

答えは否。

そういう時は、ピッケルとトレッキングポールを兼用できるブラックダイヤモンド ウィペットポールを持参する事をおすすめします。

もちろん、本格的な雪山登攀には適していません。

本格的な登攀にはステンレスが用いられます。ステンレスではないと歯が刺さらないからです。

歯が刺さらなければ確保が出来ないので滑落します。

ブラックダイヤモンドのピックはスチールです。

ただ、スチールでも残雪期の赤岳で問題なく使用できたので、ガッチガチに凍った場所でなければ、スチールでも問題ありません。

そもそも、ピッケルもあれば嬉しい雪山ハイキング時折アップダウン登山道なら、スチールのピックで問題ありません。

そして、シャフト(柄の部分)はカーボンなので、軽量かつ強度も高いです。伸縮タイプなのも嬉しいポイントです。

折りたたみ式は軽量できますが、壊れやすいです。そして、長さの調整もしにくさいです。

伸縮タイプは登山道に合わせた調整がしやすく、より快適に登れます。

それにより値段も高くなりますが、雪山は遠見尾根や燕岳、八ヶ岳なら硫黄岳や天狗岳程度ならこれ1本で通年使えます。

トレッキングポールとピッケルの2つを揃えなくて良いのでお得です。

一本で済むなら場所も取りません。

夏山にも雪山にも相棒として重宝できます。

トイレ問題

さて、出ました。トイレ問題。

山小屋のトイレもなく、もちろん仮設トイレはありません。

冬期の五竜岳山荘もトイレは開放していません。

なので、携帯トイレは必須です。

さて、どうするか。

嵩張らず、使用しやすく、匂いや漏れの心配もしなくていい携帯トイレはないかと考えました。

結果、ジップロックに凝固剤を入れて用を足す事にしました。

凝固剤は手元にありました。

この凝固剤は尿をしっかり固めてくれるので液漏れしません。

可燃ゴミに捨てる事もできるので、下山後の処理のしやすさも購入の決め手でした。

ジップロックは一般家庭にも常備されているでしょう。ジップロックの良いところは間口が広い事です。

これにより女性でも用を足しやすいです。

人の排尿量は1回200~400mlです。なので、ジップロックLサイズなら一晩余裕です。

心配な方は2枚持参されることをお薦めします。

ただ、ジップロックは透明なので排尿が丸見えです。気になる方は、黒い袋に入れて保管しましょう。

テント泊はテント内で用を足せるので、人の目を気にせず行えます。

凝固剤が匂いを吸い、ジップロックで密閉できるので、テント内でも問題ありません。

雪で囲いを作り、トイレを建てるのも一つの手ですが、大変なので止めました。

これにて、トイレ問題は解決です。

イメージ動画

遠見尾根でテント泊した動画です。遠見尾根の登山道やテント泊の様子をサクッとイメージしたい方はこちらをご覧下さい。

夜空から朝になる自然のグラデーションが美しいので、是非ご覧下さい。

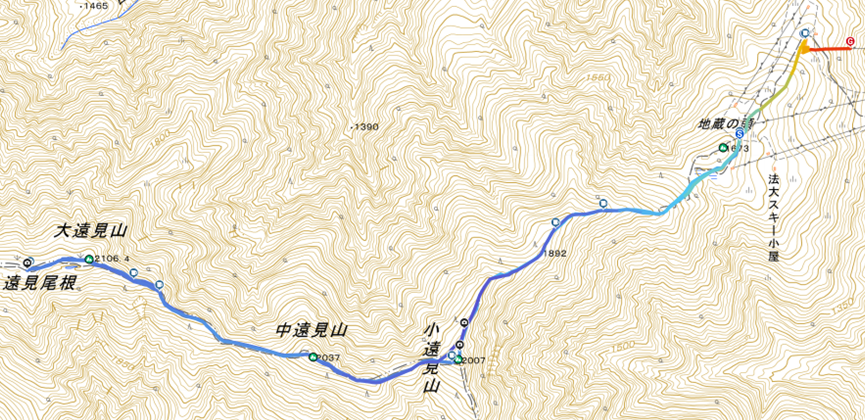

登山ルートの概要

遠見尾根は五竜岳へ向う尾根道です。

小遠見山、中遠見山、大遠見山、西遠見山を経て五竜岳へアタックします。

五竜エイブルのとおみ駅からゴンドラに乗り、アルプス平駅で降りたら、あの有名な武田菱を観る事ができます。

「ほうほう、これがあの有名な武田菱ですか!!」と感動します。

遠見尾根は終始景色が抜群です。五竜岳や鹿島岳、唐松岳や八方尾根の色々な表情をを観る事ができます。

個人的には、尾根を歩けば歩くほど、五竜岳に近づく事で雄大さを感じるあの雰囲気が好きです。

その雰囲気が感じられると嬉しいです。

登山ルートの紹介

登山口から大遠見山までのルートを写真を添えて、説明します。

基本的に危険箇所はありません。

雪が緩み、足を取られて滑落しそうになる場面がありましたが、そのまま谷底へという場所はありませんでした。

景色を観つつ、のんびり登山するにはとてもよい登山ルートです。

エイブル五竜から登山口へ向う

遠見尾根へ登るにはエイブル五竜スキー場へ向います。

雪山で有名な白馬村。スキー場も多く、そのおかげで登山口までゴンドラやリフトで行けます。

ありがたいです。

余談ですが、スノボをしていた時に、何故ザックを持っている人がいるんだろうと思っていました。今になって答えがわかりました。

山屋さんだ。

さて、エイブル五竜に到着しました。駐車場は第1~4駐車場まであります。

日曜日朝8時頃で第1駐車場は満車に近かったですが、第2駐車場はかなり空いていました。

4月中旬なのでウィンタースポーツも終盤という事もあり、第1駐車場が空いていたのでしょう。

ただ、山頂へ行くためのゴンドラがあるテレキャビンにはゴンドラ運転前から長打の列でした。

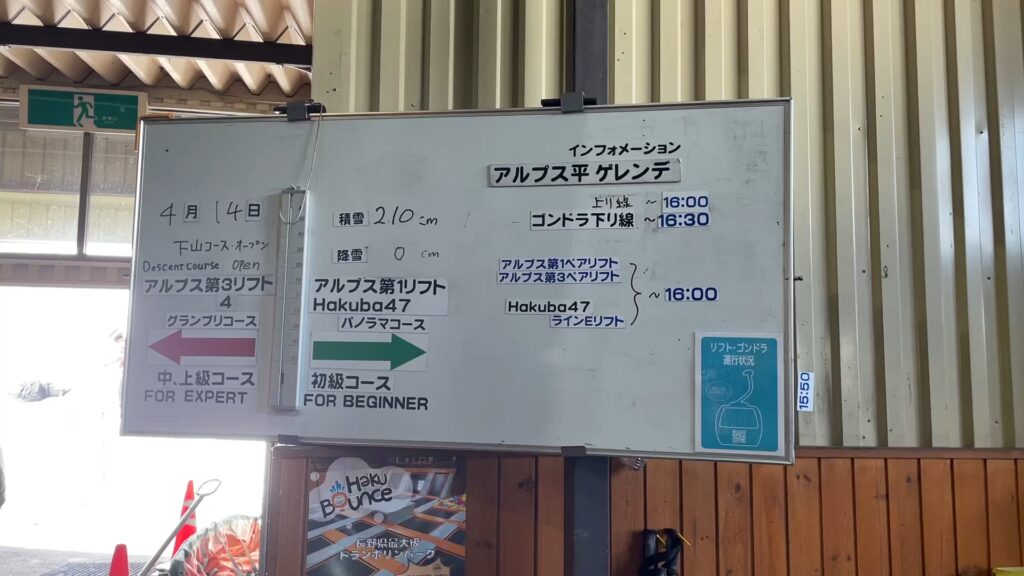

ゴンドラは朝8時15分から16時30分までです。

日帰りの方は時間制限があるので、早めに乗りたいですよね。

私は泊まりなのでのんびりいきます。

切符は往復券を購入しました。第1リフトに乗るかでどうか値段は変わります。約2000~2500円で購入できます。

電子マネーでも購入できました。

いざ、山頂へ!!

4月にもなるとした方の方はほとんど雪がありません。

ただ、これから登山口まで約900m上へ行くので、雪は沢山あるでしょう。

ゴンドラに乗って約10分乗車するとアルプス平駅に到着しました。

第1リフトと第2リフトと2つの出口があります。

登山口に行くには第1リフト方面なのでゴンドラを降りて左側へ向います。

駅から出るとそこはまさにスキー場。うん。場違いに思えてしまう。

ただ、目の前に武田菱がびっしと観る事ができます。

「これが噂の武田菱ですか。お見事です」

と言いたくなるほど、美しいです。これが人工ではなく、自然に出来ていると思うと感動します。

目の前にあるのが、第1リフトですね。第1リフトに乗らずに登る方法もあるのですが、スキーヤー達の邪魔になるので、私はリフトに乗ります。

スキーヤーの邪魔にならないように脇を歩いて行きます。

さて、下まで歩くと第1リフトの乗り場に到着しました。

ゴンドラとは違い、リフトなので少し不安でしたが、テント泊装備でも問題なく乗車できました。

リフトから降りる時は荷物が大きく上手く降りられるか心配でしたが、なんとか降りる事ができました。従業員さんもいるので、危ないときは手助けしてくれます。

さあ、登山口に到着しました。これから尾根道を歩いて行きます。

小遠見山の道から雪庇だらけ

最初の目標は小遠見山です。小遠見山までのコースタイムは1時間30分です。

コースタイムは夏道で日帰り荷物を背負う成人が歩く速度で計算されています。

雪道でテント泊荷物を背負う私はもっと時間はかかると思います。

頑張っていきます。

辛い事ばかりではありません。5分歩いただけでこの絶景です。さすが、北アルプスですね。

本当に雪山は心を奪われますね。この魅力は言葉だけでは伝わらないです。

実際に、観て感じて欲しいですね。

さて、私が進む尾根道はどこかなと遠くの方を観ると急な山肌が目に入ります。

遠くの方にポツポツと黒い点々は登山者です。

等高線も狭いので、恐らく斜度はそれなりにあると思いますが、アイゼンを装着しませんでした。

さあ、どうだったか。結果は装着した方が良いです。

トレッキングポールを持っていればまだマシですが、持っていない場合は滑ります。

滑ると言っても凍結で滑るというよりも緩んだ雪で足を取られます。

アイゼンは凍結した箇所に有効ですが、緩んだ雪にも効きます。

踏ん張りが効かないと余計な体力を使うので、持っている物は積極的に使っていきましょう。

背負っていても重たいだけですから。

周りを見れば、皆さん履いています。

まだ一ノ肩にも到着していませんが、結構歩いた気がします。

後ろを振り返ると結構なアプウダウンの道を歩いてきたのがわかります。

それにしても暑いです。

気温は20度。

予想通り気温が上がっていますが、この暑さは予想外です。

標高が高ければ、もう少し涼しいかなと思いましたが、そんな事はありませんでした。

なので、水分は水1L、白湯1Lです。

お湯なんか不要。しくじりました。ウィダインゼリーもないし。前途多難かもしれないですね。

残雪期は気温を読み、準備しましたが、今回は読みが外れました。

私の場合、季節によって行動食が変わります。

冬はあんパンとカルパス。夏はウィンダーゼリーと時折カルパスです。

食思が気温によりかなり左右されます。なので、残雪期は行動食の選択が難しいです。

そんな反省をしながら、一ノ肩に到着しました。

ここからはこれから歩く尾根道が綺麗に観る事が出来ます。

五竜岳へ向うビクトリーロードは心を震わせます。武者震いですね。

さあ、先を進めます。

斜度は緩やかにみえてもしっかりと斜度のある登山道です。

登り切った所が小遠見山かなと思いましたが、違いました。

まだまだ先に進まないと行けません。

このぬか喜びが何回もあるのも尾根道の特長かも知れません。

この先を登り切ると遠見尾根の有名スポットの1つ雪庇が現れます。

これが雪庇です。

厳冬期は更に大きく迫り出ています。

この上を歩くとかなりの確率で雪崩れると思います。

実際、クレバスのような亀裂が入っている箇所が複数観られました。

もう少し近づきます。

結構深く亀裂が入っています。

いやはや。怖い。

4月になると気温もあがり雪解けが急速に進みます。

当然、雪庇を結合している雪も溶け、重さに耐えきれず雪崩れます。

その場に立ち会いたい気持ちもあれば、遠慮したい気持ちもありました。

ここの雪庇ストリートを歩ききれば、小遠見山に到着です。

小遠見山が開けている場所です。

ここで小休憩をする方もいれば、ここを今日の山頂としてのんびり過ごされる方もいました。

山の絵を描いている方もいました。

その気持ちはわかります。五竜岳、白岳、鹿島岳、唐松岳など憧れの山々を間近で堪能できるので、何か形にしたいと思います。

もうここを山頂としてもいいのではないかと誘惑に駆られましたが、もう少し進んでいきます。

登り返しが目の前にありますが、頑張って進んでいきます。

中遠見山までのアップダウンは辛い

これからは尾根道はかなり細くなります。

道を譲り横に避けたら、谷へ落ちそうになります。

人が通っているのがみえたら、譲り合いました。

ここは小遠見山と中遠見山のコル部分です。

ここも雪庇が発達しています。

やはり、少しでも道を外れると滑落のリスクがあります。

ちなみに、小遠見山には巻き道があります。

上記写真の左側へ進む登山道が巻き道です。

帰りはここを通って帰ろうと考えています。

省エネ登山です。

小遠見山から中遠見山まではそこまで距離はありませんが、中遠見山山頂直下の道が大変です。

上から見た中遠見山頂直下の道です。

結構大変そうにみえますよね。大変でした。

ここを通過した時間は11時30分です。

雪は緩み、ずるっと下がってしまうので、通常の道よりも何倍の体力を費やしました。

ここを通り過ぎると少し痩せた尾根道を通ります。

ちなみに、雪山の木には近づかない方がいいです。

ツリーホールと言われている落とし穴になっています。

1m以上ある箇所もあります。人の胸まで埋まると自力で這い上がるのは用意ではありません。

日曜日で人通りもあり、もしもの時は助けてもらえるかも知れませんが、自分の身は自分で守るのが鉄則の登山。

リスクがある場所には近づかないようにしましょう。

痩せた尾根道は続きます。

少しでもバランスを崩したら谷へ落ちてしまう緊張感もありますが、今までの登山道とは違う雰囲気の道を歩けて楽しかったです。

お昼を過ぎると気温はピークに達し、20度を越えました。

暑くて、暑くて。雪はあるけど、実は夏なのかなと思う程でした。

なので、所々で雪崩の音がしても不思議ではありません。

だって、めっちゃ暑いですもん。「ゴゴゴー」という音の方向を見ると、谷筋で雪崩が起きていました。

雪崩のリスク項目と照らし合わせると、雪崩れても不思議はありません。

尾根道は斜度はなく、尾根道を歩いている限り問題ないありません。

ここを登り切ると中遠見山が見えてきます。

ここの道でトレッキングポールがあれば良いなと思いました。

わずかな距離なのですが。斜度が1番きつく感じました。

暑さと疲労もあり、疲れていたのかも知れません。

まだ、トレッキングポールを持っていない人でこれからも雪山に行く予定がある人はブラックダイヤモンド ウィペットポールをお薦めします。

もちろん、五竜岳へ登る方はステンレス製のピッケルを購入して下さい。

滑落します。

ここを登り切ると、より一層五竜岳が近くにみえて感動します。

麓で観る五竜岳、リフト場から観る五竜岳、小遠見山から観る五竜岳と全て同じ五竜岳ですが、表情は違います。

大きさはもちろん、少しの角度によって雰囲気は変わり、それにより迫力も変わります。

ここまでこないとわからない五竜岳の魅力です。

やっとこさ、中遠見山に到着しました。

素晴らしい展望ですね。

ここもテント場として利用されています。

ただ、ここまでは結構日帰り登山の方も多い事、若干木々が多いという理由からもう少し先でテント泊をする事にしました。

ここまでのかかった時間は約2時間です。大遠見山までは後1時間ぐらいです。

本日のお宿である大遠見山へ

本日のお宿は多分赤丸で囲んだ辺りです。

まだまだ先は長いですね。

まだ2時間ほどしか歩いていないのに結構疲れています。

思った以上のアップダウンと気温にやられていると思います。

大遠見山も燕岳も距離は約8kmですが、累積標高は全く異なります。

大遠見山の累積標高は約700m、燕山荘までは約1200mです。

積雪期に日帰りで燕岳へ登山したときよりも疲れているのは、何故だろう。

原因はわかりませんが、累積標高700mでもなめたらいけませんね。

あと少し頑張ります。

後ろを振り返ると結構な斜度です。

これを帰りも登るかと思うと嫌になります。

明日は雪が締まっているときにここを通過したいです。

中遠見山からのコルを過ぎた辺りのここの登山道はとても気持ちがいいです。

雰囲気がいいです。

五竜岳へ向う自分に酔いたい方はここがフォトスポットです。

鹿島岳もより鮮明に観る事ができます。

山全部が雪に覆っているのも好きですが、ゼブラ柄になっている残雪期の姿も好きです。

自然が創り出すコントラストが素敵です。人工では決して創り出せない自然美だから心惹かれるのかもしれません。

ここまで来ると唐松岳の後ろに位置する不帰ノ嶮や白馬三山を観る事が出来ます。

三段紅葉を観るために唐松岳の日帰りをしましたが、その時とはまた雰囲気が違っていいですね。

白馬は八方尾根から登る唐松岳か遠見尾根から登る五竜岳があります。

どちらも素敵な登山道で迷います。

八方尾根から唐松岳へ登った記事はこちらからご覧下さい。

本日は風はなく、すごく歩きやすいです。しかし、強風時は遮る物が何もないので通過するのは大変だと思います。

やはり、天気予報の確認は大切です。できれば、天気図も見ておくと風の予測もできるので良いでしょう。

五竜岳から帰ってくる人も麓から登ってくる人も少なくなりました。

1人で歩く尾根道は自分の世界に入れて好きです。

こんなに雄大な自然の中に自分1人、非日常的な不思議な感じが味わえるから好きです。

自然を歩く事で頭の容量をリセットし、心を浄化して軽くする事が日々のパフォーマンスを高める上で重要と考えています。

日々、行き詰まっている方は是非登山をすることをお薦めします。

先を進めると危険な道が出てきました。

ここは人が1人通れるぐらいの道です。

バランスが崩れれば、谷へ滑落します。

雪が溶けて、結合が緩むと雪崩れます。

左へ避ければツリーホールに落ちます。

どちらにせよ、気を付けて歩きましょう。

この雪庇もいつ落ちるのか、ひやひやします。

結構立派に育った雪庇です。自分の重さに耐えかねて落ちるでしょう。

雪庇が発達している箇所はどこが雪庇の上かわかりにくいです。

ここは大丈夫と思っていても意外にも雪庇の上の可能性もあります。

雪崩に巻き込まれたらいち早く見付けてもらう必要があります。

雪崩発生から18分後に発見された場合、91%が生還します。しかし、35分後は34%まで低下します。

いち早く見付けて貰う事が生死をわけます。

また、ビーコンは電波を発信するだけではなく、受信する事もできます。

なので、目の前で雪崩に逢った人を自分のビーコンで見付ける事もできます。

自分が雪崩に逢った時に早く見付けて貰う、雪崩に逢った人をいち早く見付けるために雪山にはビーコンは必須です。

雪崩を詳しく知りたい方はこちらをご覧下さい。

さて、ここが最後の登りです。頑張りましょう。

ついに大遠見山に到着です。

大遠見山はだだっ広いです。

看板は見当たりませんでしたが、地図的にはここが大遠見山です。

今、13時です。結構疲れました。

これからテントを張って、のんびりして、水を作って、のんびりして、ご飯を作って、のんびりして・・・と考えると忙しい。

のんびりするのに忙しいです。

目的は「遮る物はない場所でテント泊をする」です。

充分です。

ここ本日の山頂とします。

遠見尾根テント泊の楽しみ方

大遠見山付近には沢山のテント跡地があります。

他にも風よけのテント跡地やイーグル跡もありました。

優良物件は沢山あるので、選ぶ放題です。

私は、五竜岳も鹿島岳も唐松岳もみえる場所にテントを立てました。

元々整地されていたので、少し整える程度で問題ありませんでした。

そして、サーマレストネオエアーXサーモNEXTMAXの性能がいいので、冷気を感じないのはもちろん、段差もそこまで感じません。

続いて、テントを張っていきます。

氷点下になってもチャックは凍らないのは先日の上高地で証明されました。

雪が降る予報もないので、テントが潰れる事もないので、雪用フライシートでなくても問題ありません。

どのテントにするにせよ、雪山登山するなら広めのテントがいいです。

荷物が多く、室内にいることが多いからです。

居住空間をよりよくした方がより快適な雪山登山を楽しめます。

無事にテントを設営する事ができました。

もう少し風よけを高くしようかと思いましたが、風が強くなる予報もないのでいいでしょう。

入口の手前を一段下げました。

ここに腰掛けながら調理をする事ができます。

この腰掛けスタイルがとってもいいです。

胡座は足が痛くなります。

しかし、腰掛けスタイルならずっと座る事ができます。

水を作ったり、コーヒーを飲みながらのんびりするにこの間取りは正解です。

ここ大遠見尾根は電波が入ります。

なので、YouTubeを見ながらコーヒーを飲みました。

あ~めっちゃ楽しいです。

目の前には鹿島岳、横を見れば五竜岳と贅沢な時間を堪能しました。

少しのんびりしたら、本日と明日の水を作ります。

雪は豊富にあります。ただ、葉っぱや小さい枝などが交ざっています。

新雪じゃないので当然です。

目に見える不純物を取り除いたら、浄水器にかけていきます。

私が使っているのは、ソーヤーミニの浄水器です。

ペットボトルにも取り付けるので、ペットボトルに水を入れて直接のみ事もできます。

山の水は貴重です。

ただ、その水が綺麗とは限りません。お腹を壊さないためにも浄水器をお薦めします。

ある程度作り終えたら、周囲の散歩に出かけました。

本日の宿泊者は私1人です。

西遠見山に3人パーティーが進んだので、今日の宿泊者は大遠見に1人、西遠見に3人ですね。ガラガラです。

そのおかげで、この様な素晴らしい景色を独り占めできました。

この時の気温は約8度。

ベースレイヤーにフリースを着るだけで問題なく過ごせました。

この時期は五竜岳に向けて日が落ちます。

これも幻想的でとても美しかったです。

登らないと観られない景色が観たくて登ったので、観る事ができて嬉しかったです。

さて、ご飯を食べて星空に備えなければなりません。

残雪期で暖かい日ではありましたが、雪山だと鍋が食べたくなります。

なので、白湯鍋にしました。

カット野菜は便利です。嵩張りますが、野菜欲を満たすためには必要です。

野菜は煮込むと小さくなるので、この量もペロッと食べることが出来ます。

ただの鍋なのに美味しくみえるのは何故ですかね。 山効果ですね。

野菜が小さくなったら、お肉を入れて美味しく食べました。

素麺を入れましたが、素麺の塩味が味を刻しすぎるので、鍋キューブを使う場合は米が良いかもしれません。アルファー米がお薦めです。

夜の星空を楽しむ為に早めに就寝します。

就寝時の気温は2度です。

テント内は暖かく、ダウンを着込まずに寝られました。

さて、深夜3時です。もう星が無数に観る事ができます。

写真では伝えきれないので、動画も是非ご覧ください。

南の空には天の河も観る事ができました。

もう最高です。

しかも、テントの中から観る事ができます。

暖かくぬくぬくしながら観られるこの至福がたまりません。

これから朝になります。

この夜から朝になる景色の変化がとても美しいです。

これは尾根や稜線上にいないと観る事ができません。

朝日が昇る前に貴重な時間です。この神秘的な雰囲気は感動します。

ちょっとモルゲンロートの五竜岳です。

朝日が出てきました。

自然美とはこの事を言うのでしょう。

昨日とも明日とも違う、今日この日だけ観られる景色と思うと感慨深いです。

この日に登って来られた事に感謝です。

早めの帰路

モーニングショーを堪能しました。

最後のミッション。無事に下山する事です。

昨日の9~10時頃で雪は緩んでいました。

出来れば、中遠見山の急斜面は雪は締まっていて欲しいので、急いで撤収します。

朝6時の時点で0度です。今日も最高気温は20度という驚異的な数字をたたき出しています。

お世話になりました。ここを開拓してくれた先人の方、ありがとうございます。

朝6時だと雪は締まっており、アイゼンが良く効きます。

歩くのが楽しいです。

朝だとまた雰囲気が違う大遠見山です。

神秘的です。

この景色ともしばらくお別れにあるので、かみしめながら歩きます。

痩せた尾根道も越えて

予定通り、雪が締まった状態で中遠見山を越える事が出来ました。

余りピストン登山はしないのですが、これだけ景色が良いとピストンでも楽しいですね。

また、日にちが変わると山の雰囲気も変わるので飽きずに歩く事が出来ます。

景色を堪能しながら歩くと、あっという間に小遠見山手前に来ました。

予定通り、巻き道に行きます。

巻き道は余り踏み固められていないのか、所々踏み抜きました。

ツリーホールもあるので、慎重に歩きます。

一ノ肩も無事に通過しました。

前を見るともうリフト場があります。

もうこの旅も終わりが近づいています。

寂しさもありつつ、無事に下山できそうでホッとしています。

駐車場と温泉

駐車場は無料でした。ありがたいです。

シーズンの土日祝日は満車になりやすいので早めの到着をお薦めします。

温泉は至る所にありますが、白馬塩の道温泉倉下の湯にお世話になりました。

白馬の山を観ながら入れるのでとってもいい温泉でした。

白馬塩の道温泉 倉下の湯|施設のご案内 (kurashitanoyu.com)

まとめ

山小屋もない、人もいない尾根でのテント泊は様々な準備が必要です。

雪山の経験を積むことはもちろん、雪上テント泊の技術、天候予測、雪崩リスクへの対策など身につける事、準備する物が沢山あります。

しかし、確実に経験や装備を調えれば誰でもできます。

この景色は登った人にしか味わえません。

この景色を観ることを目標に準備を進めてみてはいかがでしょうか?

きっとあなたの登山人生のプラスになると思います。

コメント